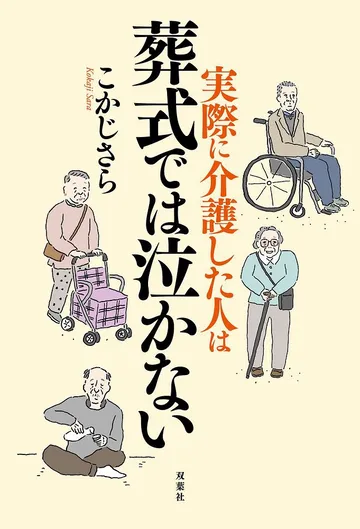

衝撃のタイトルながら共感必至?両親だけでなく叔母夫婦、4人まとめて介護している著者の壮絶な日々を綴ったエッセイ『実際に介護した人は葬式では泣かない』【書評】

PR 更新日:2025/5/23

「人生100年時代」とはいうけれど、幸せな100歳を迎えるためには心身の健康が不可欠だ。医療の発達によって「生命」を維持することは可能でも、寝たきりだったり、要介護で動けなかったりすると、やっぱり「幸せ」とは言い切れないし、さらには「見守る立場」の家族などには大きな負担になりかねない…こかじさらさんの新刊『実際に介護した人は葬式では泣かない』(双葉社)は、そんな「長寿=めでたい」とは簡単にいえない「大介護時代」のリアルをシビアに教えてくれる一冊だ。

タイトルのストレートさにドキっとするが、なにせ著者自身が両親と子どもがいない叔母夫婦の介護体験者で、その介護の日々が赤裸々に綴られているのが本書なのだ。トラブルと苦悩が連続する毎日には頭が下がるというか胸が痛いというか、とにかく介護経験者ならわかりみがありすぎる。タイトルを見ただけで「私もおんなじこと思ってた!」と共感する人だっているだろう。

こかじさんは、2019年の春に両親(父・当時89歳〈昭和5年生まれ〉、母・当時87歳〈昭和7年生まれ〉)の面倒をみるべく、千葉県の片隅にある実家にUターンした。気が短い父は食が細くなったのに対し、見栄っ張りの母は食欲も物欲も旺盛で「老人」という自覚がないために平気で人に迷惑をかける。なりゆきで面倒をみることになった叔母夫婦は両親に比べれば穏やかだが、認知症がすすんだ暢気な叔父(昭和8年生まれ)は半年も免許が失効したまま運転を続けていたし、浮き世離れしていて、生活する能力もない叔母(昭和8年生まれ)はなんでも人任せで家はゴミ屋敷――そんな個性豊か(⁉︎)な老人たちの世話を一手に引き受けるこかじさんの苦労は相当なものだ。

たとえばお出かけ大好きな母にとっては病院も立派なお出かけ場所であり、ちょっとした不調があれば即病院で、こちらの予定もお構いなしに連れて行けとわめきたてるし、買い物が大好きで冷蔵庫は賞味期限切れの山――。このくらいならよくあると思われるかもしれないが、こかじさんを悩ませたのはなにより繰り返される実母の罵声だった。性格的に理不尽なことを言いがちな母だったが、感情のコントロールがきかない老人になってさらに悪質になり、驚くような罵声を浴びせ続けるのだ。それでも「娘だから」「自分の親だから」と我慢をする著者だったが、ダメージがないわけはなくストレス性難聴も発症してしまう(実際、親の暴言でメンタルを病む人は少なくないのが現実だ)。そして施設の力を借りつつ、実父、そして叔父を見送り――。

ちなみに男性陣は「長く生きすぎた」と次第に生に消極的になるのに対し、母や叔母など女性陣はあまり変わらないのもなんともいえない。著者は思わず仏壇に「早くお迎えが来て下さい」と祈ったと明かすが、これだけの困難があればそれもやむなしか。むしろこんなふうに誤解をおそれずぶっちゃけて書いてくれる勇気に感謝する人、「私は間違ってないんだ!」と力をもらう人がいるに違いない。

よく「お年寄りは大事にしましょう」と言うけれど、実際に足腰が弱り、自立生活が困難になった高齢者(しかも性格が悪い)の介護者となり、それを10年20年と続けなければならないとしたら……。その未来が決して明るいものではないことは、今は介護と無縁の世代でも想像できるだろう。そして人は誰でも老いる。将来、少しでも周りを不快にしない老人となるべく、他山の石に本書を読んでおくのもアリかもしれない。

文=荒井理恵