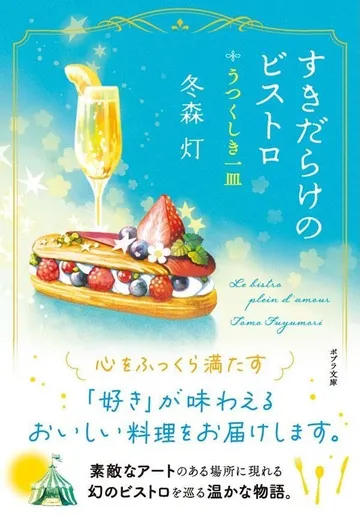

芸術あるところに現れる「旅するビストロ」――登場人物と読者の“憂い”を料理で拭い去る「スペシャリテ」のような小説【書評】

PR 公開日:2025/7/23

生きるのが苦しい。そう感じる時、逃げるように駆け込む行きつけのカフェがある。どんなにつらい状況でも、その店のキーマカレーと挽きたての珈琲を口に含むと、不思議と元気が湧く。食べることは生きることだと、常日頃思っている。それは単に栄養だけの話ではなく、食事と共に味わう優しい時間も含めて。冬森灯氏による連作短編集『すきだらけのビストロ うつくしき一皿』(ポプラ社)を読み、その感覚がさらに深まった。

物語の主人公は、「ビストロつくし」のシェフである江倉有悟と、ギャルソン兼店の経営を担う弟の颯真。おっとりした性格の有悟と、しっかり者の颯真は、兄弟ではあるがまったく似ていない。そんなふたりが料理を振る舞うのは、「旅するビストロ」という小粋な舞台だ。

物語冒頭、有悟にパリから国際電話がかかってくる。電話の主はパリでの修業時代の元同僚で、有悟にとって大切な人の訃報を知らせる内容だった。亡くなったのは、マダム・ウイ。有悟が店を出すにあたり、多額の出資をしてくれた翁なる人物の妻であろうと噂されていた。「翁」は、当然ながら本名ではない。自身を竹取翁に見立て、「光りかがやく才能を持つひと」が才能を発揮できるよう支援している人物だ。現代でいうところの、足長おじさん的な存在である。人前に姿を現さない翁に代わり、マダム・ウイが対象者へ翁からの援助を橋渡ししていた。マダム・ウイの訃報を受け、有悟は唐突に「翁を探したい」と言い出す。

有悟は、生前のマダム・ウイから美しい金蒔絵と螺鈿細工が施された漆の箱を預かった。その際、「もしも自分が亡くなった時、その箱がまだあなたの手元にあったら、翁に届けてほしい」と頼まれていた。有悟は一度、翁と交わした約束を反故にしている。その後悔を抱えて生きる彼は、マダム・ウイとの約束だけはどうしても守りたかった。当初は、名前も顔も知らない翁を探すことに難色を示していた颯真だったが、有悟が翁を探し出したい理由を知り、兄の思いを汲み取る形で翁探しに力を貸すようになる。

翁はナスが好物で、〈あたたかい雪〉を懐かしんでいた。翁に関する情報は、この2点のみ。これだけを頼りに人探しをする道のりは、相当に難儀である。だが、有悟は何があっても諦めず、各地を転々としながら翁を探し続ける。その旅の過程は平坦とは言えないが、優しい温もりと喉が鳴るような美味しさに満ちていた。

有悟と颯真は、翁探しの道中において、各地で「ビストロつくし」を開く。そこを訪れるのは、何らかの憂いを背負った悩める人々。あたりを漂う魅惑的な香りと、パッと目を引くサーカステントに惹かれ、さまざまなお客様がお店の扉をくぐる。同僚とのコミュニケーションに悩むブライダルジュエリーのデザイナー、恋人へのプロポーズを計画するも自分に自信が持てない男性、妻との関係に悩む夫。料理を提供する颯真は、どのお客様にも等しく、この言葉をかける。

“その憂い、少しでも小さくなるとよいのですが”

「憂いがなくなれば」ではなく、「少しでも小さくなれば」と願うところに誠実さを感じた。どんなに素晴らしい料理を食べても、憂いそのものが魔法のように消えてなくなるわけじゃない。美味しい料理がもたらすパワーは人の心を明るくするが、その先の人生を切り拓けるかは本人次第だ。

“未来を切り拓いているから、迷うんです。迷ってもいいんです。たとえ迷っても、どこかへ向かえるって、すごいことです。”

本書に登場するこの一節は、迷いを抱えて生きるすべての人に向けたエールであろう。自分だけの船に乗り、大海原に漕ぎ出す。その勇気がある人ほど、荒波に揉まれ進路に迷うのだ。迷うのは、進んでいる証。そう思えたら、きっと少しだけ人は強くなれる。

「ビストロつくし」が提供するのは、料理だけではない。料理と共に味わう芸術が幅広く用意されており、芸術と料理が渾然一体となったメニューは、人々の心と体をじんわりと満たす。有悟と颯真もまた、人生の憂いをそれぞれ背負っている。章ごとに連なる出会いがふたりの過去をひもとき、憂いをふわりと拭い去る様は、読み手の心を素直に温めてくれる。その傍らには湯気の立つ“ごはん”の存在があり、作る側も食す側も、料理を心から楽しむ様子が手に取るように伝わってくる。

何らかの憂いを抱える時、「ビストロつくし」が私の住む街にあったなら、迷わずその扉をくぐるだろう。はにかみやで温厚なシェフと、猫のようにしなやかでスマートなギャルソン。彼らがもてなす一皿は、間違いなく幸福の味がする。

文=碧月はる