三津田信三が「本当にぞっとした」「入手困難作品」縛りで厳選!和洋の怪異短編を収めた『怪異十三』【書評】

公開日:2025/7/28

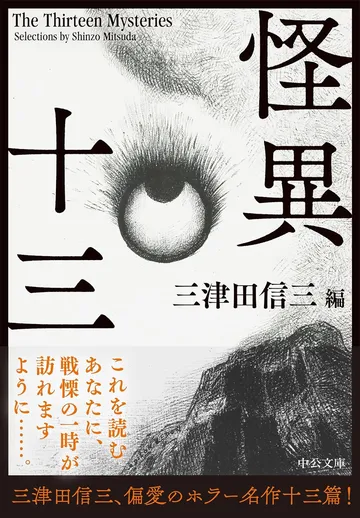

今年は梅雨がどこかに行ってしまったのか、夏の暑さの到来が異常なほど早い。この暑さに冷房は不可欠だが、電気代もあがっている昨今、なんとか工夫して涼感を得たいもの…というわけで、思わずゾッとする「怪談話」で一気に体温を下げるのはいかがだろう。このほど登場する怪談アンソロジー『怪異十三』(三津田信三:編/中央公論新社)は、ヴィンテージな「怪奇」の味わいが奥深い、極上の「ひんやり」を届けてくれる一冊だ。

本作はリアルとの地続き感のあるホラー作品で定評のある作家・三津田信三さんが「本当にぞっとした話」を厳選したというもの。実は三津田さんはホラー小説マニアとしても知られており、本作には古くは1881年の作品(「ねじけジャネット」ロバート・ルイス・スティーヴンスン)から2001年の作品(「茂助に関わる談合」菊地秀行)まで13編が集められている。今では手に入らない逸品から王道の古典作品までが集まった、「およそ20世紀の名作怪奇短編集」ともいえる珠玉の一冊で、物語に描かれた時代の風情も独特のひんやり感を醸し出す。

〈国内編〉には7編。老いた母親と子を産んだばかりの病弱な妻を抱え、家も追い出されそうな男は脚気った元車引き。借金を頼みに親方を訪ねるも「もう金は貸せない」と断られ、困り果てた末の帰り道で不思議な女に出会ってとんだ災難にまきこまれる「死神」(南部修太郎 1920)、「あたし、もうみんなと遊ばないのよ」と謎めいた言葉を残して行方不明になった数珠屋の娘・お兼をめぐる「寺町の竹薮」(岡本綺堂 1924)など、江戸の風俗を残した怪奇譚のほか、亡き妻を偲んで逗子で隠遁生活を送る男がある山寺で怪しき者たちと鉢合わせしてしまう「逗子物語」(橘外男 1937)とちょっとハイカラなのもあり。いずれも今とは風情こそ違うが、暗闇に蠢く謎の存在が生み出す恐怖の「芯」みたいなものは、あまり変わっていない気がする。

さらに〈海外編〉で6編。著者も解説で触れるが、キリスト教の影響が強い社会では「悪魔」の存在が怪奇話につきもので、ある谷間の荒野で牧師をつとめる老人の不可思議な過去を追う「ねじけジャネット」(ロバート・ルイス・スティーヴンスン:著 河田智雄:訳 1881)や、「笛吹かば現れん」(モンタギュウ・ロウズ・ジェイムズ:著 紀田順一郎:訳 1903)など、悪魔的な魔物の存在にゾクゾクするし、終電車が終わったはずのホームで来るはずのない地下鉄の幻影に苦しめられる「八番目の明かり」(ロイ・ヴィカーズ:著 中野康司:訳 1916)は、リアルと地続きの「圧」のような恐怖が印象的だ。

ちなみに日本とイギリス&アメリカの怪異譚ということで、同じ「こわいもの」でも感覚の違いがなんとなく見えてくるのも面白い(日本のこわいものたちはそれほど直接的な害は及ぼさないが、外国では下手に相手をすると死にかねない、など)。編者である三津田信三さんが本作のために単行本未収録短編に新たに手を加えた「霧屍疸村(きりしたんむら)の悪魔」も収録されているのも必読。じわじわじわじわ冷えてくる一冊なのは間違いない。

文=荒井理恵