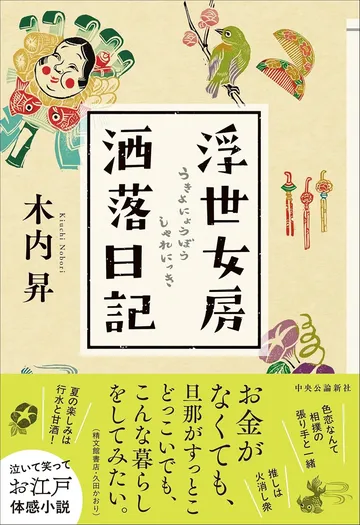

木内昇の直木賞受賞前の名作が復刊! 江戸の義理人情満載な“おかみさん”の日常を描いた『浮世女房洒落日記』【書評】

PR 更新日:2025/8/7

江戸のメディア王・蔦屋重三郎の活躍を描く大河ドラマ『べらぼう』の影響か、ちかごろ江戸時代の風俗が身近なものになってきた。舞台となる吉原や日本橋の様子や、当時の出版の仕組みなど新しい視点も興味深いが、なによりその“人との距離感”が魅力的。駄洒落好きで粋でいなせ、でも見栄っ張りで負けん気が強くて喧嘩っぱやく、「宵越しの金は持たぬ」とお金への執着が少なく、義理人情に厚い…そんな江戸っ子の心意気を知れば知るほど、「江戸」に興味を持つようになった方も多いのではないだろうか。

このほど復刊されることになった木内昇さんの直木賞受賞前の隠れた名作『浮世女房洒落日記』(中央公論新社)も、そんな江戸っ子気質を存分に味わえる一冊。時代小説の名手である著者の快作は、まるごと「下町の某おかみさんの日記」という変わり種で、笑って泣いてまさにお江戸を体感できる。読めばますます江戸が好きになるに違いない。

日記の書き手は、お江戸・神田で小間物屋を営む27歳のお葛(かつ)。お気楽亭主とわんぱく盛りの子らと長屋暮らしだが、遊びまわってばかりで商売に身が入らない亭主のせいで、いつも家計は火の車。なんとか節約しようと思うけれど、芝居にいったり花見にいったり初物を食べたり祭りで盛り上がったり、やっぱり江戸っ子の季節の楽しみはやめられないし(ついでに甘いものも)、美顔の探求にも余念なし。変な名前の白粉を仕入れて大失敗したと思えば、手製の美肌薬がプチヒット。長屋のおかみさんとおしゃべりを楽しみ、火事の火消しに見惚れ、人の恋路にやきもきし…。

泣いたり笑ったり忙しいけれど、明るくおおらかな日々はなんだか愛おしい。新年に始まった日記は大晦日まで(ちなみに江戸時代は「太陰暦」を使っているので、年末年始は現在の太陽暦の1月末あたりになる)。お葛とその家族、個性的な長屋の仲間たちの日々のエピソードももちろん面白いのだが、暮らしの中に随所にちりばめられた季節の風習や、それにまつわる商売にも注目だ。風習は形だけではなく意味を持って生活と密着しているし(たとえば「季節の変わり目」を伝える等々)、今でいうリサイクル商売が合理的に成立していたことにも驚かされる。不便はあるかもしれないが、なんだか生活の「質」は今より豊かにも見えるから不思議だ。

「世の中、洒落ひとつ通じないような、鈍いトンチキが増える。(中略)そんな野暮天が幅を利かせて、世の決め事をやたらめったら作っていく。挙げ句みんな、自分のおつむじゃものを考えられないようになっちまって、その決め事の書かれた紙を片手に、右って言われりゃ右を向き、左って言やぁ左向き。そんなの、暗ーくて悲しい世じゃないの」と、ある日のお葛。この感覚、実はコンプライアンス過剰反応な現在にもつながる!? まるで友人の日記を盗み読むかのような読み口は、時代小説に慣れていない人も気軽に楽しめる一冊だ。

文=荒井理恵