営業時間、わずか1時間の食堂!? それでも美味い麺を求め、全国から人が集まる。「日の出製麺所」のうどんへの情熱と知られざる舞台裏【書評】

PR 公開日:2025/8/11

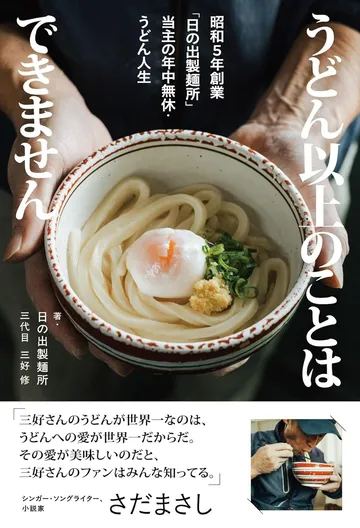

「何もつけなくても美味しい麺を作りたい」――その願いを胸に、うどん作りに人生を捧げてきた人がいる。讃岐うどんの本場・香川県坂出市にある「日の出製麺所」三代目・三好修さんだ。

その三好さんの初となる本が、『うどん以上のことはできません 昭和5年創業「日の出製麺所」当主の年中無休・うどん人生』(三好修:著、藤田実子:文/イマジカインフォス)である。

“年中無休”というサブタイトルは、決して誇張ではない。年越しそばの製造から、元日に営業するスーパーへの納品まで行う日の出製麺所は、12月29日から31日にかけて徹夜の24時間操業。自分たちの都合で「今日は休みます」と言えないのが、製麺所の仕事だ。その覚悟と現実が、このタイトルには表れている。

たった1時間の営業に、全国から人が集まる

「日の出製麺所」は製麺業が本業のため、併設する食堂の営業は平日11時半から12時半のわずか1時間。しかし、その短い営業を目指して、県内外から多くの人が列をなす。

その魅力の中核にあるのが、三好さんが作る麺だ。

茹で上がった麺は、明るく冴えた色調。噛むと押し返すような粘りのある弾力、いわゆる“コシ”もしっかりある。少ない咀嚼で、小麦の風味とモチモチした歯ごたえを堪能したあとは、麺が5〜6センチに切れたところで飲み込み、つるりんとすべる喉ごしを楽しむ――。

そんな讃岐うどん特有の食べ方や食感は、本書でも詳しく紹介されているが、筆者が実際に味わった日の出製麺所のうどんは、まさにその描写そのものだった。

全身全霊の“うどん仕事”と、知られざる舞台裏

本書では著者のうどん人生が、「戦前から続く製麺所としての歴史」から「”小麦まで香川産“の讃岐うどんへの思い」「瀬戸大橋開通からはじまる讃岐うどんブームの流れ」「各地での催事出店の舞台裏」まで、幅広い視点で語られている。

うどんへの情熱の強さや、讃岐うどんに関する多角的な解説に感心させられたのは言うまでもないが、家族や従業員たちのエピソードも深く印象に残った。

胸を打たれたのは、「闇取引でしか小麦粉が手に入らず、うどんを作ると没収されてしまう戦時中、憲兵に気づかれないようにうどんを切り続けた」「夜中の12時から夕方まで、毎日20時間を麺づくりに費やす生活を20年続けた」という先代の話。ミキサーやプレス機などの機械のなかった1968年までは、すべてが手作業で、1日2000食分の麺を仕込んでいたというから驚きだ。著者のうどんへの情熱は、間違いなくこの先代から引き継がれたものだろう。

製麺所の現場を支える従業員たちとの関係も印象的だ。30代の若手から81歳のベテランまで、約40人のスタッフ(パート含む)が家族のような関係で働いており、業務内容は製麺から接客、配達、経理、通販の対応まで多岐にわたる。役割は自主性を重んじ、1人2役も当たり前。それでいてシフトも上手く回せて各々が休みも取れていて、労務士も驚くほどの社員満足度を誇るというのだから、“うどんへの愛”と“その美味しさをお客さんに届けたい”という思いが職場の隅々にまで息づいているのだろう。

「美味しく茹でなければ、日の出の味にならない」

「家庭での食べ方」の詳しい解説がなされているのも本書の特徴だ。日の出製麺所では、お土産のうどんの購入者全員に「さぬきうどんのおいしい食べ方」と題したA4用紙のガイドを必ず添えるという。

300gの麺には最低でも2L、理想は3Lの沸騰した湯が必要。麺が浮いてからの茹で時間の管理、ゆっくり麺が踊る程度の火加減、冷水や常温水での締め方など――本書でも繰り広げられる詳細な指南には「茹で方一つでうどんの美味しさが変わる」という信念がにじんでいる。

美味しいうどんは、作るだけでは完成しない。食べる人が「美味しい」と感じてくれてこそ――。その体験を届けるためのこまやかな努力が、本書の随所に込められている。

うどんを突き詰めた、その先にあるもの

タイトルの「うどん以上のことはできません」は、謙遜のようにも聞こえるが、読み終える頃には、それが真の誇りの言葉であると実感させられる。

店舗を大きくしよう、有名になろう――そうした欲ではなく、ただ、より良いうどんを作ることだけを見つめ続けた人の物語が、そこにはある。

情熱と誠実さに満ちたこの一冊は、きっと読む人の心と胃袋を、静かに、確かに温めてくれるだろう。読み終わる頃には、きっと著者の作ったうどんを食べたくなっているはずだから。

文・撮影=古澤誠一郎