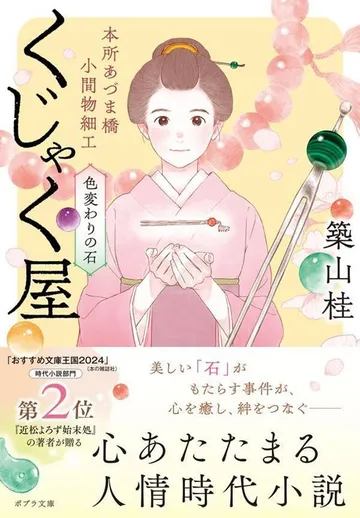

現代で言えば石オタク!? 小間物細工屋の娘が挑む「美しい石」がもたらす江戸の事件 「緒方洪庵 浪華の事件帳」シリーズ著者の新時代小説【書評】

PR 公開日:2025/8/16

日々の暮らしに必要なものではないけれど、「それがある」というだけで気持ちが高揚する物がある。そうした物を選ぶとき、求めるときのときめきは、昔も今もきっと一緒。お白粉や紅、お歯黒などの化粧品、袋物、櫛、簪(かんざし)など身の回りのこまごまとしたものを取り揃えた《小間物屋》の店先は、江戸の町を行き交う人々のささやかな宝探しの場だったに違いない。

『本所あづま橋小間物細工くじゃく屋 色変わりの石』(築山桂/ポプラ社)の主人公・お七の祖父が営む小間物屋「くじゃく屋」は、美しい石を使った簪などの小間物でひそかな人気を集めてきた。「石の玉をつけた簪自体、珍しい。町の女たちに好まれるのはべっ甲や銀の簪で、流行りのびらびら飾りに珊瑚を乗せることはあるが、石細工はまず使わない」とお七が言うように、宝石で身を飾る文化は古代日本にはあったが、江戸時代までに消えてしまっていたという。「これは世界的に見ても珍しいことだそうで、はっきりとした理由もわかっていません」と、著者の築山桂氏はあとがきに記している。そして、「そんな宝飾文化の空白期にあっても、きらきらと輝く石に惹かれた人たちはいたはず」――であると。お七がつねに身につけている簪は、母の形見である極上の孔雀石を細工したもの。その石はつややかな緑に縞の模様が入った、店の名にもなっている。

冒頭のお七は途方に暮れている。ひと月前に祖父が亡くなり、店を受け継いだ途端、番頭の借金が発覚。そしてそれを取り立てにきたのは仇敵の大店・甲州屋で、返済ができなければ妾になれという。「まだ十八で、そのうえ女だからといって、なめられるわけにはいかない。一人前の商人だと相手に思わせなければ」と意気込むお七だが、祖父がいなくなってから遠のいた客足は戻らず、このままでは店の存続も危うい。そんなとき、くじゃく屋に現れたのが「遊び人の金さん」と呼ばれる美丈夫の浪人。彼は、同じ石が時によって色を変える西洋渡りの「色変わりの石」を探しているという。お七は自身の石の知識を活かし、金さんの手助けをすることになるのだが――。

「第一章 石榴石の遺言」では、石榴石を店内に飾る、深川の料亭で起きる不可思議で危険な跡目争いに巻き込まれていく。お七を危ない目から守るため、用心棒を買って出てくれた金さんとともに謎を追うなか、次々と現れてくる真実――。そこには著者の、「おすすめ文庫王国2024」(本の雑誌社)時代小説部門・第2位を獲得した『近松よろず始末処』やドラマ化された「緒方洪庵 浪華の事件帳」シリーズなどでも見られる、頁を繰る手の止まらぬ展開、驚きの結末が待ち受けている。

謎を解く鍵となっていくのが、お七の持つ石の知識や考察であるのも本作の醍醐味のひとつ。普段は客のために簪などに細工する石を、十八の娘らしい審美眼で選んでいくお七だが、事件を前にすると、現代で言うパワーストーンが持つとされているような「石の持つ力」というところには、彼女も、そして物語も頼らない。修験者が売る、ちょっと怪しげな勾玉を巡る「第二章 まじないの勾玉」、祟りがあるといわれ、目の色が変わる仏像の謎に迫る「第三章 石像の目が光る」でも、お七が駆使していくのは鉱物学や地学、化学的な知識だ。

謎や事件に向かっていくとき、彼女の原動力となっているのは、見たことのない石と出会ってみたいという好奇心と、なんとかくじゃく屋を立て直すための商売の仕方を見出したいという思い。そのひたむきさ、清廉さ、溢れ出る人情が、展開に拍車をかけていく。そして金さんへの淡い想いも――。

「四章 色変わりの石」までの4つの連作短編は、各章に現れてくる人物とそこにあった秘密や謎を掬い取りながら、数珠のように繋がり、予想もできなかった大きな渦となって回り始める。そのなかで薄紙を剥ぐごとく見えてくる「金さん」の本当の姿――。自身の出自、世間からの見え方と自分が本当に大切にしたいものの狭間で悩みながら、“しかたねえだろ、守りてえもんが違うんだ”と、お七にもらす彼の言葉は、人の世のしがらみで生きるということ、そのなかで自分はどうしたいのか、という問いを読む人にも投げかけてくるようだ。

孔雀石、石榴石 、金剛石……。作中に登場してくる物語の鍵となる石たちが、現代ではなんと呼ばれている宝石なのか、思いを巡らせていけるのも楽しいところ。人と人との間にあるほっこり柔らかい部分と、相容れない硬い部分が、光の当て方によって見え方を変えていくような、まさに宝石そのものとも言える物語。一章、一章、宝石箱から取り出すように、じっくり堪能してほしい。

文=河村道子