恒川光太郎のダーク短編集! 衝動から弟を殺した男。残虐な事件と"山の神"との関係は?【書評】

更新日:2025/9/8

「ホラー」と聞くと、血まみれの怪物や、理不尽な死を思い浮かべる人も多いだろう。けれど今の時代、人を震え上がらせる怖さは、そうしたわかりやすい恐怖だけではない。よくわからない他人の行動、無言の圧、日常に紛れた違和感――そうした「得体の知れなさ」も、現代を生きる私たちをじわじわと追い詰める。

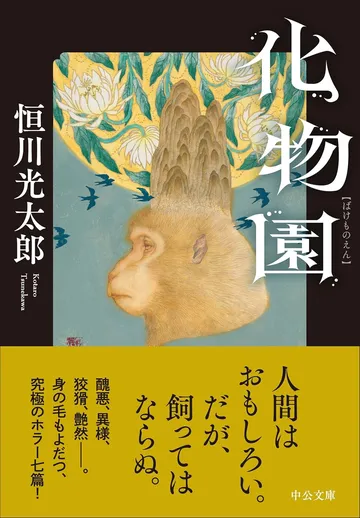

恒川光太郎『化物園』(中央公論新社)は、まさにその“わからなさ”が引き起こす恐怖を描いた短編集だ。登場するのは、章ごとに異なる妖怪や怪異たち。一見バラバラに見えるが、読み進めるうちに、それらがすべて“同じ存在”の変化形であることがわかってくる。この化物がすさまじい悪事を行うのが主題、というわけではない。むしろ、時代も場所も違う人々の暮らしに、そっと溶け込むように現れる。そして、その身近さが、かえって読者を底冷えさせる。

私が特に背筋が凍ったのは、「胡乱の山犬」という章だ。

物語は、ある男が山の神である狼をきっかけに過去を回想する場面から始まる。幼い頃から男は、小さな生き物を弄び、殺すというおぞましい悪癖を抱えていた。蝶の羽をもぎ、生きたネズミを火にくべる――その残忍な行為は、家族や周囲の制止も虚しく繰り返される。家のそばに巣を作っていた子狸を殺したことで、筆学所の僧から激しく叱責された。

「食うために殺すのは仕方がない。だが、それ以外は許されぬ」

強い叱責は、男の内側に巣食う病的な性質を白日の下に晒した。彼はその内なる〈残虐〉を穴に放り込み、蓋をして見ないふりをして日々を過ごす。だが、それはあくまで一時的な封印に過ぎなかった。

9歳の夏、男は弟のヤッタと川へ遊びに来ていた。男はヤッタを可愛がる一方で、どこか苛立ちを感じていた。男と異なり、ヤッタは人懐っこい性格で友人に恵まれている。そんなことを考えているうちに、男の内に潜むものが囁きかける――「誰にも露見せず人を殺せる機会は、今しかない」。〈残虐〉は躊躇する男を押し退け、ヤッタの柔らかそうな後頭部を石で殴りつけ、川に突き落とした。その瞬間、男の頭の中でぱぁっと、光が輝いた。

この事件をきっかけに、村を追い出された男は、人買いに連れていかれ、陰間茶屋で身を売る生活を始める。しかし、客をとるたび、年上の少年にいじめられるたびに自身の内なる性質が、黒い憎しみをためていた。それをいさめるために、町の人々を殺し、その肉を喰らった。

そんな身の毛がよだつ生活を続けていたところ、ある女との出会いによって男の暮らしは一変する。まだ幼い彼を哀れみ、優しく甘やかしてくれる女。しかし、ある日、彼女は「山に棲む人食い狼の悪霊が憑いている」と、男が隠していた〈残虐〉の存在を言い当てたのだ──。

人間とは、もろく弱く、しかし狡猾で獰猛な生き物である。自分のなかにふつりと湧き上がる、他人には言えないような考えに取りつかれることは、誰しも経験のあるものなのではないだろうか? 人間の中に染み付いたそのような姿を外側から見、そして怖気を感じることができるのが本作の醍醐味であろう。様々な人間と、化物の織りなす恐怖を、ぜひ皆さんにも味わってほしい。

文=岩﨑彩乃