コミュニケーションスキルに自信がない人へ。「コミュ障のかたまり」と自認するふたりが実体験に即して教える、相互理解が深まる対話の技法【書評】

PR 更新日:2025/11/4

周囲から「空気が読めない」と言われたり、自分自身でも「周りと話が嚙み合わない」と感じたりすると、コミュニケーションを取ることが怖くなる。どんな言葉を伝えればいいのだろう……。そう悩んでいる間に、周囲との壁がより分厚くなってしまうこともあるものだ。

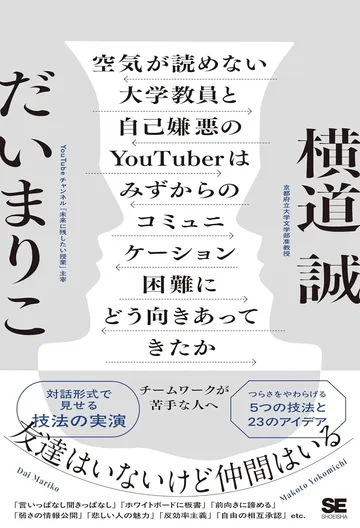

『空気が読めない大学教員と自己嫌悪のYouTuberはみずからのコミュニケーション困難にどう向きあってきたか チームワークが苦手な人へ』(横道誠、だいまりこ/翔泳社)は、そうした悩みを抱えている人に救いの手を差し伸べる。

著者の横道 誠氏は京都府立大学准教授。だいまりこ氏はYouTubeで「未来に残したい授業」チャンネルを主宰。自らを「コミュ障のかたまり」と表現する著者ふたりは、本書を通じてコミュニケーションの困難を乗り越える5つの技法を対話形式で紹介する。

著者らは共に自身の発達に悩んできた。横道氏はADHDと自閉スペクトラム症であり、だい氏は自閉症スペクトラム症の特性があると感じている。本書ではそんなふたりの実体験を交えて、定形発達の人と発達障害の人のコミュニケーションとの向き合い方の違いを紹介。発達障害の人が抱えるコミュニケーションの問題が具体的に語られているので、相互理解にも役立つだろう。

横道氏いわく、コミュニケーションの困難を解消する上で軸となるのは、相手を内側から理解しようとする姿勢なのだそう。「相手を内側から理解する」とは、世間的な常識は一旦横に置いておき、相手の言動にはそれなりの理屈があったのだと理解すること、と述べる。そして相手を内側から理解することは、他者理解だけでなく自己理解の深まりや対話力の向上にも繋がるという。

コミュニケーションの問題を自力で克服するのは難しい。だが、日常の中にちょっとした工夫を取り入れるだけで対話の質は変わる。例えば、依存症患者が集う自助グループで行われている「言いっぱなし聞きっぱなし」の技法は日常の中でも活用できるだろう。「言いっぱなし聞きっぱなし」とは、与えられた時間内で自分の話をし、他者のターンでは意見を言わずに聞く、というコミュニケーション法だ。攻撃的な言葉や批判を受けないため思っていることを吐き出しやすく、話す中で自分が抱えている苦しみのサイズ感が分かって安心感を得られるという。

日常は返答ありきの対話が一般的だ。かつては逃げ場になっていたSNSも、今や気を遣って言葉を選ぶ必要がある。そんな本当に伝えたいことを容易に吐き出せない社会だからこそ、現代を生きる私たちには心置きなく胸の内を開ける安全地帯や相手が必要なのかもしれない。家庭や職場がギスギスしていて……。そんな悩みを抱えている人は、一度「言いっぱなし聞きっぱなし」の技法を活用し、今まで知らなかった相手の内側に触れる機会を設けるとよいかもしれない。

なお、横道氏はホワイトボードを使って誰かの悩みを共同研究するという技法も推奨している。ホワイトボードに悩みを板書し、それに対して意見交換すると、当事者は違う見方があることに気づき、生き方を見つめ直すことができるそうだ。

横道氏はこの作業を「人生物語の書き直し」と表現する。実際に、横道氏とだい氏はこの技法を用いて、「SNSとの向き合い方」という悩みを解決したそうだ。なおこれらの技法をビジネスシーンで自然に取り入れる方法も本書で言及しているので、ぜひ参考にしてほしい。

ただ自分の興味あることを話すのが対話ではない。できないと分かっていても両者が「相互理解したい」という思いを持っての対話が真の対話である。そう気づかせてもくれる本書に触れると、自分が良かれと思っていたコミュニケーション法も見つめ直したくなることだろう。

これまでとは違ったコミュニケーション法を選び実践することは大きな挑戦となる。だからこそ横道氏は、時には「前向きな諦め」も必要だと話す。「無理なときは無理。対話のタイミングに恵まれたら、対話する」くらいの温度感でコミュニケーションの問題と向き合うことを勧めている。

無理なく自分のペースでコミュニケーションスキルを磨ける本書。心から「他者と繋がれた」と実感する瞬間に辿り着くヒントが詰め込まれている。

文=古川諭香