石田衣良「池袋ウエストゲートパーク」最新作!闇バイト、オーバードーズ、ロマンス詐欺を通して描く社会の歪み【書評】

PR 公開日:2025/9/26

ITの技術発達に伴い、社会は利便性が向上している。その一方で、インターネットやITツールを駆使した犯罪の数は加速の一途をたどり、被害者は年々増加している。いわゆる闇バイトもその一つだ。実行犯はSNS等を通じて雇われた末端の構成員に過ぎず、上層部の尻尾はなかなか掴めない。経済格差が広がるこの国において、持っている側と奪われる側の格差も広がるばかりだ。

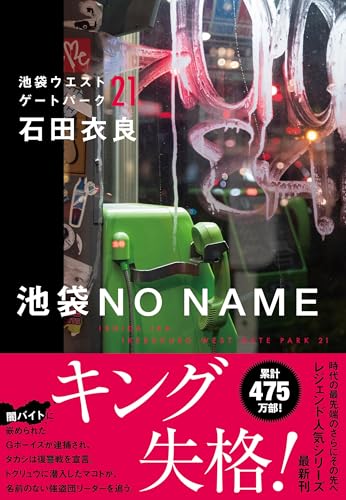

石田衣良氏の人気シリーズ「池袋ウエストゲートパーク」の最新作『池袋NO NAME 池袋ウエストゲートパーク21』(文藝春秋)は、闇バイトをはじめとして、現代の社会課題を幅広く描き出す。市販薬のオーバードーズ、ロマンス詐欺、ルッキズム。いずれの被害者においても、本人の不注意により被害を招いたように見える。だが、それはあくまでも表層の話であり、根底には社会に蔓延する不条理が横たわる。

20年以上に及ぶ本シリーズは、池袋で母親と果物屋を営む真島誠(マコト)と、池袋のストリートギャング、Gボーイズを束ねる安藤崇(タカシ)のコンビが柱となっている。マコトは裏社会において、池袋のトラブルシューターとして一目置かれた存在である。タカシは池袋の治安を守るため、時に際どいやり方で悪辣な犯罪者に鉄槌を下す。彼らは、自分たちの存在を「正義」とは思っていない。その点に、読者として好感を抱く。

マコトの語り口調で進む物語は、終始砕けた調子で堅苦しさを感じさせない。だが、取り扱うテーマはしっかりと重い。そのギャップに、いつもしてやられる。本書冒頭のエピソード「北口オーバードーズ」は、1998年に刊行された第1作を彷彿とさせる。株式投資が認知を広げ、「億り人」がゴロゴロ存在する裏側で、売春のため道端に立つ女子高生がいる。困窮する子どもに付け込む大人、我が子を道具のように扱う親。いつの時代も、弱い立場の人間を食い物にするのは、子どもではなく大人の側だ。

表題作である「池袋NO NAME」は、タイトル通り、名前のない男が登場する。Gボーイズのメンバー2人が、生活苦のため闇バイトに手を出し、長期の実刑判決を受けることになりそうだ。捕まったのは、龍平と翔。どちらも20代前半である。龍平は奨学金の返済に困り、闇バイトに手を出した。翔はバイトを首になり、母親の入院代と家賃の支払いに追われての結果であった。

龍平と翔の逮捕を受けて、マコトとタカシは闇バイトの元締めを捕まえるべく動きはじめた。捕まったGボーイズのメンバーには、それぞれきょうだいがいる。きょうだいたちもまた、家族の仇を取るために作戦に加わった。マコトたちは潜入捜査で組織の実態を探ろうと目論むが、指示役の男は一向に尻尾を出さない。

名前のない男を、マコトたちは「NO NAME」と呼ぶ。唯一の手がかりは、電話の際に背後から聞こえる音楽と、NO NAMEの声だけ。ハッカー兼情報屋の「ゼロワン」が音声解析を試みるも、突破口は開けない。

NO NAMEの手口は、非常に狡猾であった。まずは丁寧なテキストメッセージで安心させ、個人情報を引き出した後に脅しをかける。「家族に危害を加える」と脅されれば、大方の人は従ってしまう。実際、龍平と翔も同じ手口で脅されたため、犯行に踏み切らざるを得なかった。潜入捜査の過程で、マコトも同様の脅し文句を耳にする。その際、NO NAMEが使ったある言葉を、マコトは「嫌いな言葉」だと表した。「情弱」――私も、この言葉が嫌いだ。情報に疎いから騙される。情報を得ようとしないから損をする。それはたしかにそうなのだろう。だが、そうやって「持たざる者」に責任を押し付ける社会は、果たして成熟しているといえるだろうか。

世の中には、さまざまなバックグラウンドを持つ人がいる。万人の事情に思いを馳せろとは言わないが、自分が持ち得る特権には自覚的でありたい。自分の中にある“常識”が、恵まれた環境ゆえ培われたものであることを、一般的な家庭で育った多くの人は知らない。加害者が、ある側面では被害者であるケースは多い。社会の歪みに落ちた者を糾弾するばかりではなく、犯罪の温床を作り上げた社会構造そのものに目を向ける必要がある。同時に、ある人物が語った台詞を、特殊な家庭環境で育った当事者の一人として、忘れぬよう胸に刻んだ。

“ていねいに仕事をすれば、未来は変わるんだ。過去になにがあっても”

過去は変えられない。でもそれは、未来を諦める理由にはならない。

現代社会が色濃く反映された数々のエピソードは、読後に深い余韻を残す。それは決して重苦しいものではなく、むしろ爽やかさをまとっている。救いのない場所に希望を置くことは、小説だからこそ為せる業だ。シビアな課題を見つめながらも、軽やかに生きるマコトとタカシの姿に、大人としてのあり様を問われた気がした。

文=碧月はる