怪奇幻想ライター・朝宮運河が厳選! ビギナーにも上級者にも読んでほしい、令和のホラーブームをもっと楽しむためのおすすめ本5選

公開日:2025/9/5

ますます盛り上がりをみせる令和のホラーブーム。この夏は『事故物件ゾク 恐い間取り』や『近畿地方のある場所について』などの国産ホラー映画の話題作が公開されたり、『恐怖心展』などの体験型イベントが各地で開催されたりと、さまざまなジャンルでホラー的表現が注目を集めている。それはもちろん小説も同じだ。ランキング本『このホラーがすごい! 2025年版』(宝島社)が刊行されるなど、ホラー小説も活況を呈しており、書店の棚には目移りするほど多くのホラー作品が並んでいる。もっともこれだけ作品が出ると、正直どれを読んでいいか分からない、という人もいることだろう。そこでホラービギナーにも絶対おすすめの、怖くて面白い本を厳選して紹介する。まずはここから令和のホラーブームに飛び込んでみてほしい。

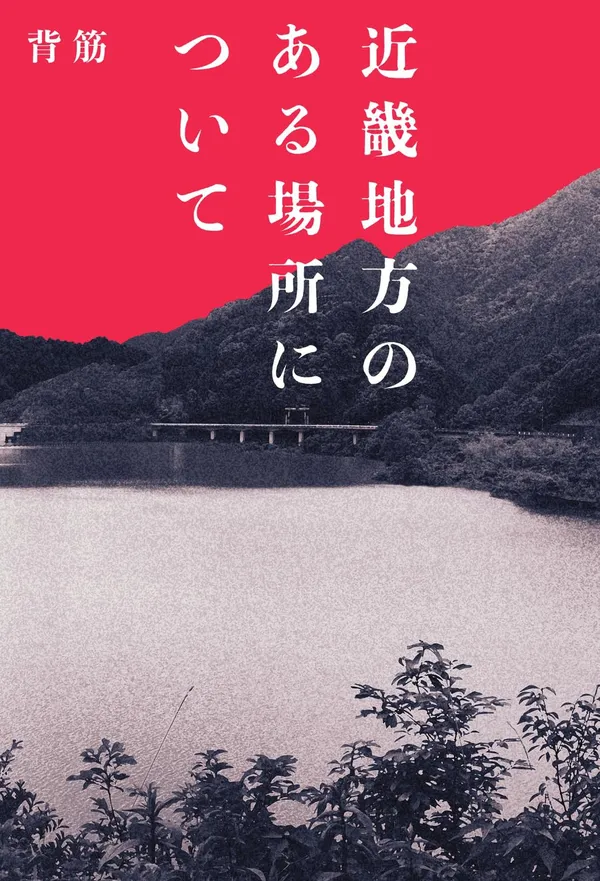

モキュメンタリーホラーの決定版『近畿地方のある場所について』

令和のホラーを語るうえで欠かせないキーワードが「モキュメンタリー」だ。「まがいもの」を意味する英語mockと「ドキュメンタリー」を合成して生まれた語で、実録のように作られたフィクションのことである。今大流行のモキュメンタリーホラーがどんなものか知りたければ、このブームを決定づけた背筋『近畿地方のある場所について』(KADOKAWA)を読むのが一番だろう。

オカルト雑誌の編集者・小沢は企画のヒントを得るため、過去に掲載された怪談記事や読者からの手紙をチェックするうち、一見ばらばらに思える情報が、微妙にリンクしていることに気づく。共通点は心霊スポットとしても知られる、近畿地方のあるエリアだ。協力を依頼されたライターの背筋は、小沢とともにその土地のことを調べ始めるが……。

2023年に小説投稿サイト・カクヨムに突如発表されたこの作品は、実話を思わせるリアルな筆致と内容から、SNS上でたちまち話題となった。『近畿地方のある場所について』は巨大なジグソーパズルのような小説だ。それぞれのピースには未解決事件や不可解な体験談など、断片的な“怖い話”が描かれている。それだけでも十分に不気味なのだが、ピースが集まることで巨大な絵が浮かんでくる。そして読者の脳内に浮かんだ事件の全体像は、一種の呪いとなっていつまでも消えない。恐怖の対象をはっきりと描かず、複数のヒントからその姿を浮かび上がらせるという手法は、令和ホラーに特徴的なものだ。

なお『近畿地方のある場所について』にはこの夏発売された文庫版(角川ホラー文庫版)もある。単行本版と同じ事件を、異なった角度から描いたもので、よりドラマ性が際立つ内容になっている。個人的にはホラーに特化した単行本版をまず読み、その後で文庫版を読むという順番がおすすめだ。

ホラーシーンの新たな担い手による『深淵のテレパス』

折からのホラーブームを受けて、今年6月にはホラー小説のランキング本『このホラーがすごい! 2025年版』(宝島社)が刊行された。その国内編で見事1位に輝いたのが、上條一輝のデビュー作『深淵のテレパス』(東京創元社)だ。

会社の部下に誘われ、学生サークルの怪談会を覗きに行った高山カレンは、それ以来、不可解な現象に悩まされるようになる。自宅の中で聞こえる水音、どこからか漂うドブのような悪臭、そして床に残った濡れた足跡。恐怖を感じるようになったカレンは、動画サイトで心霊現象の実地調査を行うチャンネル「あしや超常現象調査」を発見、メンバーにコンタクトを取る。

この小説の読みどころは、会社員のかたわらYouTuberとして活動している「あしや超常現象調査」の二人組、芦屋晴子と越野草太による入念な心霊調査の過程だ。霊の存在を肯定も否定もせず、フラットな視点で現象の正体を見極めようとするのが「あしや超常現象調査」の立場。カレンの相談を受けた二人は、彼女の部屋にカメラなどをセッティングし、腰を落ち着けて調査を進める。その様子が丁寧に描かれているだけに、怪異発生シーンの怖さがいっそう際立つのだ。

水にまつわる怪異は、意外なほどスケールの大きい事件へと繋がっていく。結末に向かってペースを上げていくエンタメ力の高さと、怪談的なリアリティのバランスが絶妙で、ホラーを初めて読む人にも、マニアにもおすすめできる良作だ。今年6月に発売された続編『ポルターガイストの囚人』では、晴子と越野はさらに強力な怪異に遭遇する。大注目のシリーズである。

“小説ならでは”の怖さに満ちたホラー短編集『怪談小説という名の小説怪談』

澤村伊智は間違いなく、現代のホラーブームを牽引する作家だ。2015年に『ぼぎわんが、来る』でデビューして以来、充実した内容のホラー小説を次々に発表。人気と実力、そしてホラージャンルへの見識を兼ね備えた澤村の活躍は、日本のホラーシーンに大きな影響を及ぼしている。

そのため代表作の「比嘉姉妹」シリーズなど読んでもらいたい作品は多いのだが、今回は先日文庫になったばかりの『怪談小説という名の小説怪談』(新潮文庫)をセレクトしてみた。“文章で読者を怖がらせる”ということに特化した、全7編収録のハイレベルなホラー短編集である。

東京から関西方面に帰省する男女が、深夜の高速道路で怪談会を始め、やがて怖ろしい事態に見舞われる「高速怪談」、呪われた家の噂を耳にした夫婦の恐怖と懊悩を描いた「笛を吹く家」、閉鎖空間と化した放課後の中学校を怨霊がさまよう「うらみせんせい」。さりげなく幕を開けた物語は、じわじわと不穏さと緊張感を高め、鮮やかな幕切れとともに読者を戦慄の中に置き去りにする。そのダークな読後感が病みつきになる。

個人的なベストは「涸れ井戸の声」。小説家の西村亜樹のもとに読者から「涸れ井戸の声」というホラー小説の感想が届く。しかし彼女はそんな小説を書いた記憶がない。存在しない小説をめぐる物語は、人にとって恐怖とは何かという深いテーマに近づいていく。

現実そっくりを志向するモキュメンタリーホラーが流行する中、あくまで「小説としてのホラー」にこだわっている澤村の存在は頼もしくもある。ホラー小説の面白さをあらためて教えてくれる一冊だ。

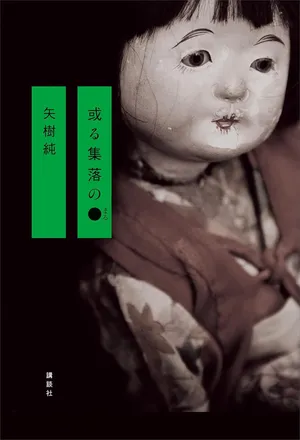

恐怖が絡みつく因習村ホラー『或る集落の●』

令和のホラーブームであらためて脚光を浴びている言葉に「因習村」がある。怪しげな信仰や風習を守り伝えてきた、閉鎖的な集落を舞台にしたホラーのことで、異様に思える価値観に直面した際のショックや恐怖が、物語の要となっている。矢樹純『或る集落の●』(講談社)は、そんな作品を読みたいという読者の欲求に120パーセント応えてくれる本格因習村ホラーだ。

物語の主な舞台になるのは青森県にあるPという集落。古くから〈まる〉と呼ばれる存在を崇めてきた集落では、現代の常識では計り知れないことがしばしば起こる。集落に移り住んだ姉が土地神に魅入られ、不吉な予言をするようになる「べらの杜」、アルコールに溺れる男が身を寄せた集落で、山から下りてくる人ならざるものに遭遇する「うず山の猿」、集落で〈がんべ〉と呼ばれ、特別な扱いを受けていた男が上京し、裏社会に関わる「がんべの兄弟」、夫の実家がある集落に引っ越してきた主婦が、村の掟によってわが子と引き離される「まるの童子」など、因習とともに生きる人々を描いた不気味な物語は、ラストに置かれた「拡散にいたる病」によって、さらにおぞましい意味合いを帯びる。

作者の矢樹純は昨年『血腐れ』、『撮ってはいけない家』と2冊のホラーミステリを連続刊行して話題を集めた実力派。本書も巧みな人物描写で(青森方言を用いた台詞がいい味を出している)、現代の因習村にリアリティを与えている。北国の山には果たして何が潜んでいるのか。近畿地方の山を描いた『近畿地方のある場所について』と読み比べてみるのも一興だろう。ところでこの本、内容も怖いがカバーの写真もものすごく怖い!

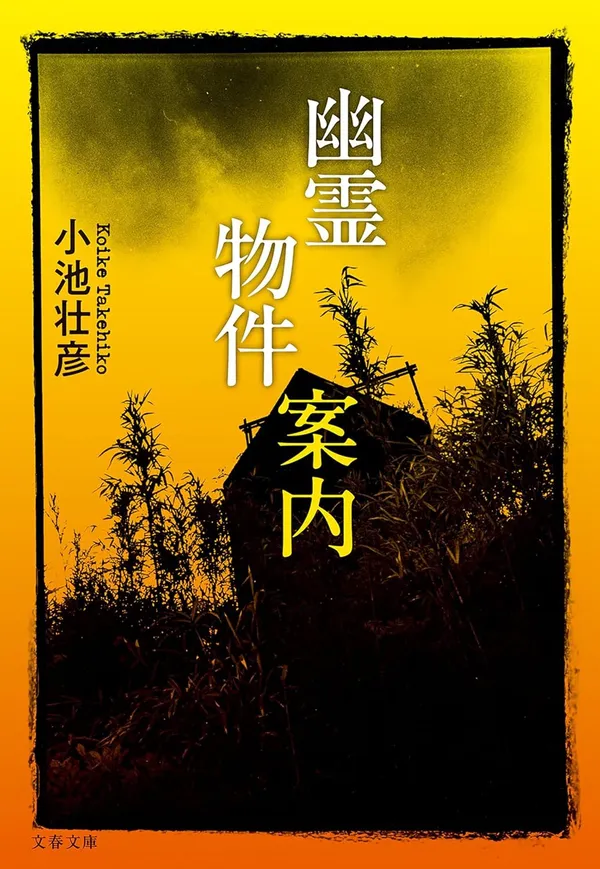

伝説の実話怪談が25年ぶりに復活『幽霊物件案内』

5冊目は実話怪談を。実話怪談とは体験者への取材をもとにした怪談のことで、最近ではこれが活字だけでなく、トークイベントや動画配信での語りでも大人気だ。

小池壮彦『幽霊物件案内』(文春文庫)は2000年に刊行された実話怪談の知る人ぞ知る名著で、長らく入手困難な時期が続いていたが、このほど40ページもの特別付録を加えてついに文庫化された。怪談好きなら迷わず入手してほしい一冊である。

内容はといえばタイトルどおり、さまざまな物件(建物)にまつわる実話怪談を記録したもの。怪奇探偵の異名を持つ著者の、丹念な取材をもとに日本各地のホテルやマンション・学校・会社・病院などを舞台にした怪談はどれも生々しい手触りに溢れており、続けて読んでいると周囲にぴんといやな緊張感がたちこめる。“目と目の間が妙に狭い”男が現れる北海道のホテル、自殺が続く埼玉県の団地、幽霊騒ぎの起こった都内の高校。実話怪談マニアの間で、小池壮彦の怪談は怖いと定評があるが、その理由はこれらを読んでいただけると納得だろう。内容はもちろん、それを伝える文章が妙にソリッドで、不安感をあおるのだ。

文庫版付録の目玉が「夏川ミサエの話」。死んだ少女・夏川ミサエにまつわる著者自身の実体験であり、「この話をすると、本当に幽霊が出る」といういわくつきの怪談だ。怪異には遭わないまでも、少なくとも悪夢にはうなされることになるので、覚悟してページを開いてほしい。

なお本書の単行本版を、25年前に編集者として担当したのが、現在ホラーミステリ作家として絶大な人気を誇る三津田信三だった。三津田が刊行当時をふり返った「解説」も貴重な内容で必読である。

文=朝宮運河

関連記事