「読むと死ぬ本」がロシアに実在――警告されても読みたい人は、身辺整理を済ませてから読むことをお勧めします 一気読み必至のモキュメンタリ―ホラー小説【書評】

PR 公開日:2025/9/10

日常生活のなかで「死」を意識する瞬間は、あまりない。それはぼくが年齢的にも肉体的にも健康の範疇にあり、「死」を自らと遠い場所にあるものだと認識しているからだろう。事故に巻き込まれたり、あるいは突然、治る見込みのない病に冒されたりする可能性はゼロではないというのに、それでも自分はまだまだ元気でいられると思っているのだ。

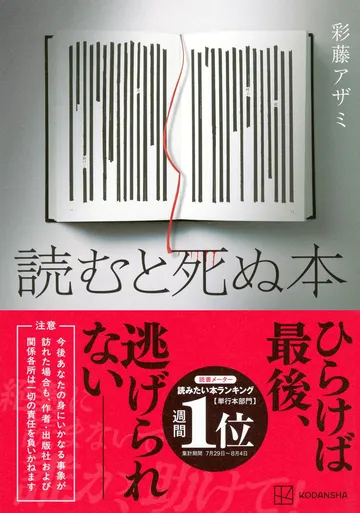

だからタイトルを見たとき、読むのを躊躇してしまった。彩藤アザミさんの新刊『読むと死ぬ本』(講談社)のことである。一方で、強く惹かれたのも事実だ。読むと、死ぬ。これほどまでに人間の好奇心を強く刺激するタイトルの本を見たことがない。そうして1ページ目を開き、気づけば最後のページまで一気に読んでしまっていた。

本作の第一章は作家をしている主人公の〈私〉と担当編集者の氷上とが打ち合わせをしているシーンから幕を開ける。話題の中心にあるのは、かつてロシアに実在していたという「読むと死ぬ本」について。それを書いたセージャ・ダビニフスは謎に包まれた作家であり、〈私〉はその生涯をドキュメンタリーとしてまとめたのだった。

すると氷上が言う。

「神保町の、ある古書店でね。見つけたらしいんですよ……」

そう、ダビニフスの「読むと死ぬ本」の翻訳版が、見つかったというのだ。それを発見したのは、岬ナナトという筆名で作家を目指している女子大生で、氷上が面倒を見ている子。しかし、それを機に、岬の様子がおかしくなっていく。まるで「読むと死ぬ本」に呪われてしまったかのように。そうして、第一章は衝撃的な展開で締められる。なんと、氷上も死んでしまうのだ。

これは本当に「読むと死ぬ本」の呪いなのか。一体、その本はどんな内容なのか――。読者のそんな疑問を解消するように、第一章のすぐ後にはひとつの評論が掲載されている。〈私〉がまとめたダビニフスの生涯についての文章である。ダビニフスによって生み出された「読むと死ぬ本」は、想像以上に人を死に至らしめてきた一作だった。しかも、これの恐ろしいところは、呪いが原典にのみ宿っているのではない点だ。翻訳、翻案、要約……「読むと死ぬ本」にまつわるすべての文章に呪いが宿っており、文字通り、読んだ者に死をもたらすのである。

ここまで読んだ時点で、多くの読者は半ば後悔しているだろう。「読むと死ぬ本」について綴られている本作にだって、得体の知れない呪いがあるのではないか、と。しかし、どうか読む手を止めないでほしい。そこから先はまるでジェットコースターのような展開が待ち受けているから。

氷上と同様に「読むと死ぬ本」の呪いを受けてしまった〈私〉にはさまざまな怪現象が襲いかかってくる。なかでも避難したホテルの非常階段で遭遇する怪異の描写には、鳥肌が立ってしまった。しかし、それらを乗り越えた〈私〉は、ひとつの結論へと辿り着く。「死」を哲学的に捉えた見解ともいえ、ある種の爽快感さえ感じさせるものだ。ぼくなんかは「なるほど!」と共感すら覚え、〈私〉を応援しようと襟を正した。が、次の瞬間、絶望的な行動に出る〈私〉を見て、呆気に取られてしまった。どうしてそんなことを……。その時点で〈私〉はもう呪いに侵されていたのか、あるいは。判断はつかないけれど、エスカレートしていく〈私〉の行動そのものがとても恐ろしい。

本作は〈私〉が綴る文章が「あとがき」まで続いた後、「編者解説」によって締め括られるが、この「編者解説」では作中にちりばめられた伏線や謎の答え合わせも行われる。それもまたゾッとするのだが、一方で、「読むと死ぬ本」とはどういうことなのか、深く納得する部分もあった。

そう、「読むと死ぬ本」はたしかに存在するのだ。

文=イガラシダイ