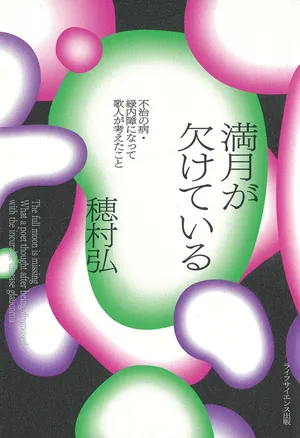

単なる闘病記ではない弱さを抱えたすべての人に『満月が欠けている 不治の病・緑内障になって歌人が考えたこと』【穂村弘 インタビュー】

公開日:2025/9/20

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年10月号からの転載です。

歌人の穂村弘さんが緑内障の診断を受けたのは42歳の時だった。

「子どもの頃から目が弱いというのはわかってはいたけれど、逃げ切れるんじゃないかとなんとなく思っていたのが、ついに来たかと」

緑内障は視野が少しずつ欠けていく病気だ。10年、20年かけて進行し、自覚症状もないため、気づかないうちに進行していることも多い。特に40歳を過ぎると20人に1人の割合で発症すると言われている。

「命の大きな砂時計が全身にあるとして、僕の場合はちっちゃい砂時計が目にハマっていて、落ちる速度が違う。命の砂時計はまだ残量があるのに、目の砂時計はすごく速く落ちていて、全部落ちきると失明って話でね。それを検査のたびに教えられるわけです。これが怖いんだよね」

見せてくれた視野検査グラフの写真は、なるほど月面とよく似ていた。

「健康な人は満月なんです。見えてないところが黒くなるんだけど、最初はちょっと欠けているだけだったのが黒いところが増えていくのを時系列で見せられる。病気の進行速度がそこまでデジタルに可視化されてフィードバックされるって、怖ろしい。いつもすごくドキドキするんだよ、その結果を見るのって」

いつもの僕の感じとは違う素に近い言葉で語り下ろした

『満月が欠けている 不治の病・緑内障になって歌人が考えたこと』は持病である緑内障について生い立ちから振り返って語り下ろした1冊。

「依頼があった時、最初は断ろうと思ったんです。これまでも目のことは書いてはいるんだけど、医学書を出している出版社から1冊となると難しいんじゃないかと思って。闘病記と言っても、緑内障の治療自体はずっと同じで変化があるわけではないし、もともと僕は当事者性のあるものは今まで避けてきたから」

穂村さんのエッセイを読んできた読者なら、今回の本はいつもの語り口とは違うことに気づくだろう。

「僕が書いてきたのはまったくのファンタジーではないけれど、現実と二重写しにした脳内ワールドというかね。ものすごくつらいことがあっても、そのつらさがナマな形では伝わらないようにずっと書いてきた。ただ、それができないジャンルってあって、震災や親の死みたいな事実性の重いものは変形して書きにくいし、取材して書くものも意外とダメで、自分のことはいかようにもデフォルメして書けるけど、実在の人間にそれはできない。持病もそれがやりにくくて、それで今回は語り下ろしに。最初のテキストはいつもの僕に近いかたちにしてくれたんだけど、それをわざわざもう1回ベタにしゃべったまんまで文章化してもらったから、タイトルはいつもの僕の感じだけど、中身の語りはいつものトーンはほぼなくて、ごくフラット」

言うなれば、素に近い、中の人の言葉になっている。

「それがいいかどうかはまだちょっと不安なんです。最初は同じ病気の人が読むことをイメージして、主治医と治療の話をする対談も入れたんだけど、いつもの読者の人も読むわけで、アレ?ってならないかなと」

いやいや、42歳の時、緑内障と告げられたことが、いかに大きな転機だったかが伝わってくるはずだ。

「病気以前、病気以後って言うのは確実にあって、不治の病ということは根本的な治療がないってことだから。毎月グラフを見せられることによって、人生の残り時間を示す時計を渡された感じがしたんです。僕はモラトリアムな人間で、ともするとすべてを保留にする性質だから、そもそも病気になっていなかったら、会社を辞められなかったと思うし、結婚もしていなかったかもしれないし、短歌やエッセイもそれほどの量は書けていなかったと思う」

何かを決断することがずっと怖かった。でも病気になって、怖さの優先順位が変わった。

「僕みたいな性質だと、最初のドミノが倒れなければ、ずっと何もやらないままだったかもしれない。1勝もないまま3回負けたら、僕はもう4回めのチャレンジはできないと思っていた。だから若い時は、お願いだから最初の1勝をくださいと神に祈ったよね。だけど、みんなは違うんだよ。恋愛でも何敗してもがんがん行けるヤツとかがいて、そういうヤツの方がモテるし、たとえ失敗したところで友達にも愛される。ずっとおびえてるヤツは応援してもらえないし、何もしたことがないクセに自分の方が繊細だと思ってるし、微妙な上から感があって、それが出るんだよ、オーラとして」

怖いとか弱いとかダメな感情だと否定したくなるかもしれないけれど、これほど切実で逃げ場のない感情はない。思えば『世界音痴』にしろ『現実入門』にしろ、穂村さんの書くものにはいつもそれがあった。上っ面のポジティブシンキングより、よほど強く心を鼓舞してくれるもの。

「病気になったからって最善の生活態度ってとれないものでね。それで目が見えなくなったら絶対後悔すると思うのに、TikTokとか見ちゃうしさ」

生と死を見つめ直したライフストーリーでもある

「この間、紀伊國屋書店にいたら、若い歌人の人と偶然会って、手に本を持っていたから自分の分と一緒に買ってあげたら喜ばれて、このことを人に言ってもいいかと言うからそれは困ると答えたのね。そうしたらちょっと考えて”じゃあ、穂村さんが死んだらきっとこのことを言いますね"って3回くらい言われて。若いってそういうことだよね。この人は確実に先に死ぬ、その後も私は生きてるから、いい人だったって言いますって。最初は笑ってたけど、だんだん不安になってきて、思わず短歌にしちゃった」

〈微笑みが引き攣ってゆくほむらさんが死んだらと何度も繰り返されて〉

「以前も当時80代の岡井隆という巨匠に向かって若い人が”あと10年生きてください〟と言ったシーンを見て絶句したことがあって、もちろん敬意があるから言ったんだけど、岡井さんは”あと10年頑張ります〟と真面目に答えていて偉いなと思った。岡井さんの最後の歌は、自分はこんなに死に近づいているのに死は後ろ姿しか見せてはくれないという内容で、死を直視することってそのくらい困難で、きっとぼんやり自分は死なないだろうって思いながら誰もが死んでいくんじゃないかと思うんです」

この本は生と死について見つめ直したライフストーリーでもある。若い頃より死も身近になった。

「死ぬ前にしたいことって、僕は猫を飼いたいってくらいしか思いつかなかったんだけど、最初に譲渡会に行った時はもらえなかったんです。ハッキリとは言われなかったけれど、猫は20年は生かしてもらいたいから、あなたはもう年齢的にアウトなんだと。それも一種の小さな死の宣告だよね。最初にそうなるのって人生で初めて席を譲られる時かと思っていたけど、それより前に僕はもう猫をもらえないゾーンに入ってるんだと」

〈地上とは思い出ならずや〉と稲垣足穂は言った。

「自分が死んだ後に決定的なことが起きたら嫌だなって思うよね。僕が死んだ次の日に宇宙人が来るとか。たとえどんな悪い宇宙人でも、どうせ死ぬなら関係ないから見てから死にたいよね。それ、いいな。エッセイに書こう。理想の死」

まだ、そんなことを⁉

「『現実入門』なんて、全然現実入門じゃないからね。今回のこっちの本の方が本当の、現実入門ですよ」

取材・文=瀧 晴巳、写真=種子貴之

ほむら・ひろし●1962年北海道生まれ。歌人。90年、第一歌集『シンジゲート』でデビュー。2002年、初のエッセイ『世界音痴』を刊行。絵本、翻訳、作詞も手掛ける。2008年『短歌の友人』で伊藤整文学賞、17年『鳥肌が』で講談社エッセイ賞、翌年、『水中翼船炎上中』で若山牧水賞を受賞。本誌にて『短歌ください』好評連載中。

『満月が欠けている 不治の病・緑内障になって歌人が考えたこと』

(穂村弘/ライフサイエンス出版) 2200円(税込)

子どもの頃から視力が弱く、40代で緑内障になった著者がライフストーリーとして生い立ち、病気になってから考えたこと、身近な人たちの生と死、自らの半生を振り返った初めての語り下ろしによる1冊。主治医の後藤克博氏との対談「今日は患者の君の目を診る」、長年の友人、春日武彦氏との対談「天国に格差はある?」も収録。