仔犬をお供に、いざ伊勢へ! 明日が見えない人々の幸せ探し旅『まろ丸伊勢参り』【畠中恵 インタビュー】

公開日:2025/9/19

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年10月号からの転載です。

江戸時代、飼い主に代わって伊勢神宮にお参りする「おかげ犬」がいたという。犬が単身伊勢までトコトコ歩き、また戻ってくる。想像するだけでも、なんとも愛らしい光景ではないか。

「柄杓を背負わせ、『どこそこの家の参宮犬です』と書いた木札をつけて送り出していたそうです。60年に一度のおかげ参りの年には伊勢に行く人たちが大勢いましたし、おかげ犬をもてなすと徳を積めるとされていましたから、人から人へと託されて伊勢へたどりついたのでしょう。帰りはお参り済みだとわかるお札をつけてもらい、また人の手を渡って家に戻ったようです」

『まろ丸伊勢参り』では、犬が代参するわけではなく、飼い主に連れられた仔犬が西を目指す。さまざまな事情を背負った人と犬が、幸せを求めて旅する物語だ。

「この小説は、1年間の新聞連載。打ち合わせで『ロードムービーのように東海道を旅するのはどうでしょう』という話になって。それなら江戸時代に盛んだった伊勢参りにしようと資料を集めていきました」

大坂の裕福な大店・花沢屋が、流行病で跡取りを亡くし、養子を迎えることになった。白羽の矢が立ったのは、花沢屋の親戚筋にあたる結。江戸の両替商の娘で、まだ6つの幼子だ。願ってもない縁組だが、花沢屋はなぜか迎えを寄越さず、結に伊勢まで来てほしいという。不安に思った母親は、結の叔父にあたる九郎を同行させ、花沢屋が結を大事にしてくれそうか判断してほしいと頼み込む。かくして九郎は、小さな結と拾った仔犬のまろ丸、乳母のお加津、荷物持ちの平八とともに伊勢へと向かうことになる。

「わざわざ江戸から養子に行くなら、きっとまだ小さい子。成長してからでは、馴染みにくいですから。となれば、連れて行く犬も小さいはず。彼らを送る叔父さんは将来が見えない人かな、それなら家業を継ぐことが望めない三男坊がいいかなと、人物像が決まりました」

何日もかけて旅じたくをし、一行はようやく日本橋を出発する。だが、品川にもたどりつかないうちに、足を痛めた乳母が旅を断念することに。彼女に代わって仲間に加わるのが、江戸から大坂へ戻る3人組。30歳ほどのお以登と若いお紺、そして荷物持ちの正次郎だ。彼らが子連れの長旅を案じて同行を申し出てくれたものの、道中は困りごとが続く。九郎は知恵と機転で乗り越えるが、特に厄介なのが山越えと川渡りだ。

「当時の山道はすでに整備されていましたが、それでも急峻で歩きにくい。山駕籠もありますが、高価ですからね。箱根はもちろん、小夜の中山(現在の静岡県掛川市にある峠)も越すのが大変だったようです。また、川を渡るには人足に肩車してもらうか、蓮台に乗って運んでもらうしかありません。しかも雨で増水すれば、何日も足止めされてしまいます。雨が上がって『ああ、これで川を渡れる』と思っても、まずは飛脚と大名から。庶民はしばらく待たなければなりませんでした」

行く先々では、仔犬のまろ丸も騒動を巻き起こす。各章の冒頭で、まろ丸視点の旅路が語られるのも、面白い趣向だ。

「まろ丸も旅の一員ですから。道中、まろ丸と白猫が戦う場面は、私も楽しんで書きました。まろ丸はまだ小さいので、着物のふところにずぼっと入るのもいいですよね。宿に泊まる時はどうしているだろうと悩みましたが、笊に入れておくことにしました(笑)」

伊勢参りは生涯一度の贅沢 ご当地グルメも旅の醍醐味

旅は苦しいことばかりではない。当時の庶民にとって、伊勢参りは人生最大のイベントとあって、華やいだ空気も伝わってくる。

「旅籠に泊まるにも、食事をするにも、川を渡るにもとにかくお金がかかるので、旅は一生に一度の贅沢。みんなで“講”をつくってお金を出し合い、数名ずつ順番に参詣していました。伊勢に着いたら、祈祷や参拝の世話をする“御師”の館に泊まり、豪勢な食事をいただき、絹の布団で寝て、神楽の奉納という御利益つきのショーを楽しんで。資料を通して知ったのですが、お参り後もそのまま帰らず、大坂や京都、さらには中山道のほうまであちこち足を延ばしていたようです。帰ってしまえばもう旅には出られないので、一度で全部回るぞ、と」

畠中さんが書いていて楽しかったのは、行く先々のご当地グルメだ。

「どこでどんな食べ物がいくらで売られていたのか、当時の資料がけっこう残っているんですよね。おいしそうだなと思ったのはとろろ汁。自然薯をすって味噌汁でとき、麦飯にかけて海苔を散らしたものですが、これがとっても高価なんです。自然薯は掘るのが大変ですし、お客さんも多いので値段がつり上がったのだと思いますが、旅籠の宿泊料と変わらないほどの値段でびっくりしました。米に栗や雑穀を入れて炊き込んだ奈良茶飯もおいしそうでしたね。徳川家康が好んだという安倍川餅をはじめ、甘いものも各地で食されていたようです」

宿場町では、さまざまな出会いも待っている。中でも印象的なのが、遊女のいる飯盛旅籠の娘おさきだ。家を離れたい彼女は、荷物持ちの正次郎に「嫁になるので、一緒に連れて行ってほしい」と申し出るが……。

「当時は飯盛旅籠がとても多く、遊女がいることで宿場町が発展していました。ですが、おさきのように友人が飯盛り女になった末に亡くなってしまったら、やっぱりつらいですよね。それでも今ほど自由はないので、特に女性は家を離れることなどできません。正次郎は武家奉公を勧めますが、実際それくらいしか方法はなくて。そういった当時の事情を書きました」

目指す方向は違えどみんな明日を見つけたい

旅を続けるうちに、一行の関係性も変化していく。聞き分けのよかった結がわがままを言うようになったり、お以登になつく結を見て九郎が複雑な気持ちになったり、お紺と正次郎がなにやらいい雰囲気になったり。やがて彼らは、旅を通してそれぞれの明日を見つけることになる。

「彼らはみな、明日を見つけたい人たちです。でも、目指す方向はそれぞれ少しずつ違います。九郎さんは家業を継ぐことはできないので、将来が見えません。荷物持ちの平八さんも、二番手、三番手の番頭になるのがせいぜいでしょう。お以登さんは家庭を立て直したいし、お紺さんと正次郎は結婚問題で悩んでいる。みんな、明日を懸けて旅に出ているんです。最終的に、お結ちゃんの明日が『これなら大丈夫』と読者の方々に思ってもらえたらいいですね。九郎さんの身の振り方については、連載時から大きく変更しました」

〈旅とは、過ごしてきたそれまでの日々から、切り離される事だと承知するのだ〉〈長い旅は、人が生まれて死ぬまでの毎日と、何か似てるわ〉─長旅を経て、彼らが得た思いも感慨深い。

「家を離れた瞬間、元の場所から断絶されるのが当時の旅。一度旅に出たら家とは連絡は取れず、残してきた家族が亡くなろうと、旅に出た本人が亡くなろうと情報は届きません。当時はそれが当たり前で、だからこそ旅に出る時には水杯を交わすわけです。ただ、流行病などによる死亡率が高かったので、江戸で暮らしていても平穏に暮らせるとは限りません。それなら旅に出ようという考えもあったのではないでしょうか。今はスマホもありますし、快適に旅ができます。とろろ汁など今も残る食べ物もあるので、伊勢参りに出かけて『この本に出てきたのはこれだ』と楽しんでいただけたらうれしいです」

取材・文=野本由起、写真=TOWA

はたけなか・めぐみ●高知県生まれ。2001年、『しゃばけ』で第13回日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞しデビュー。新しい妖怪時代小説として読者の支持を受け、人気シリーズに。16年、同シリーズで第1回吉川英治文庫賞を受賞。他の著書に「まんまこと」「つくもがみ」「まことの華姫」シリーズ、『猫君』『忍びの副業』など。

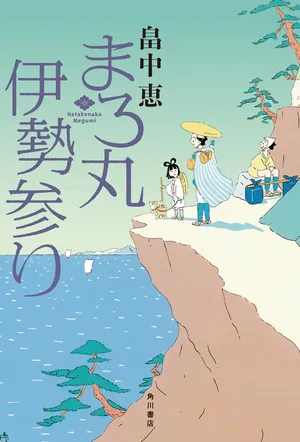

『まろ丸伊勢参り』

(畠中恵/KADOKAWA)1980円(税込)

60年に一度、皆が伊勢神宮へ向かう「おかげ参り」の年。6つになる結に、大坂の大店の跡取りになる養子話が舞い込んだ。だが、本家からの迎えは来ず、なぜか伊勢まで結を連れて来てほしいと文が届く。うまい話に乗っていいのか見極めるため、両替商の三男坊・九郎は、姪にあたる結を伊勢へと送り届けることに。仔犬のまろ丸をお供に、明日を夢見て西を目指す旅物語。