ホラー作家・梨が激推しする“知的好奇心を満たす”モキュメンタリーホラー小説とは? コンテスト受賞作から考える、新たなヒットの作り方【梨×スターツ出版編集者対談】

公開日:2025/10/8

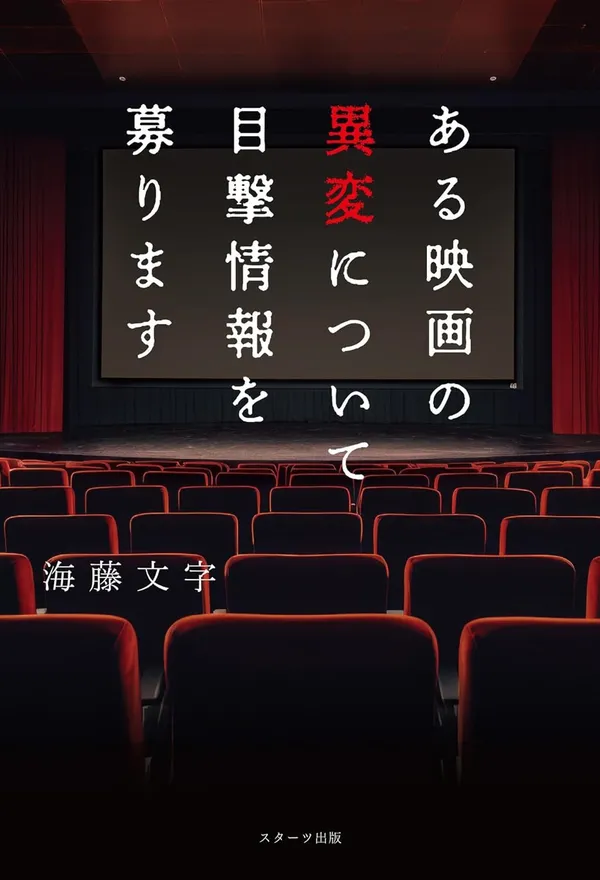

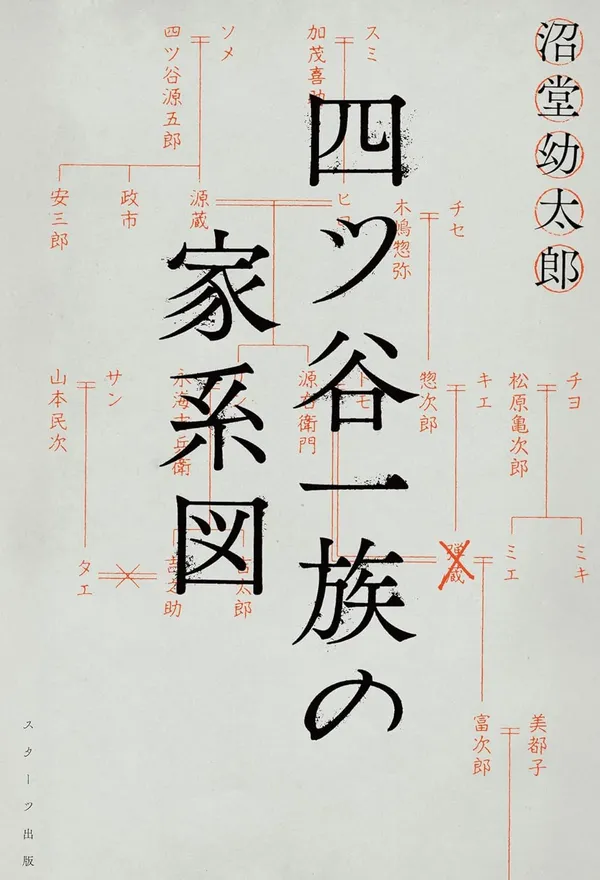

2025年7月、スターツ出版が開催した「モキュメンタリーホラー小説コンテスト」の大賞受賞作『ある映画の異変について目撃情報を募ります』が刊行された。同作は、たちまち重版が決定。さらに、長編賞に輝いた『四ツ谷一族の家系図』も9月28日に刊行された。

コンテストを主催したスターツ出版 林朝子さん、企画をサポートした人気作家・梨さんは、今回の企画にどのような手ごたえを感じているのだろうか。受賞作の見どころ、モキュメンタリーホラー小説の書き方について語っていただいた。

受賞作は、モキュメンタリーホラー小説の入門編にふさわしい一冊

──このたび、大賞受賞作『ある映画の異変について目撃情報を募ります』(投稿時の題名は『ファウンド・フッテージ 観てはいけない映画のレビュー』)が刊行されました。この作品を大賞に選んだ理由を聞かせてください。

林:モキュメンタリーホラー小説のコンテストを開催するのは初めてだったので、実施前に編集部内で勉強会を開いたんです。その時に参考にしたのが、梨さんが寄稿してくださった「モキュメンタリーホラー小説の書き方」。投稿者に向けて3つのポイントを挙げてくださったのですが、その中に「あなたの得意分野を蔑ろにする必要はない」というアドバイスがありました。モキュメンタリーホラーは、一時期、儀式や行方不明を扱った作品がすごく増えていたんですね。でも、梨さんが「自分の得意分野を書けばいい」と言ってくださったおかげで、流行にとらわれない幅広い作品が集まりました。

また、モキュメンタリーホラー小説の利点として、「一人称や三人称とも異なる、見かけ上は客観的な視点を複数入れられること」を挙げてくださいました。確かにモキュメンタリーホラー小説は、誰かの証言や記録映像、調査報告のような形で、見かけ上は客観的な視点をいくつも差し込むことができます。その積み重ねが、現実にありそうなもっともらしさにつながるんだなと思いましたし、選考でもリアリティを重視しました。

これらを踏まえて選考に臨みましたが、大賞受賞作は導入の力強さ、構成の巧妙さが本当に素晴らしかったです。「観たら死ぬ映画のレビュー」という仕掛けはシンプルかつ直球ですが、客観的な視点を複数取り入れ、レビューを通して呪いの輪が広がっていきます。ひとりの体験談では終わらず、ネット上のレビューやコメント、メールのような断片を通じて多くの人を巻き込んでいくところが印象的でした。

梨:この小説は、全体の6割近くがレビューで構成されています。最初に読んだ時は、レビューをフックにして、そこから現地取材パートが展開されていくんだろうと思いました。ですが、ほぼレビューとDMで構成されているのに、広がりのある物語を描いているところに魅力を感じましたね。

しかも、映画レビューブログのコメント欄って独特のアングラ感があって、怪異が発生してもおかしくない雰囲気がありますよね。モキュメンタリーホラーでは、どの舞台をハックするかが重要ですが、映画ブログのコメント欄というのはちょうどいい。絶妙なエアポケットを探し当てたなと思いました。

それに、文章力も高いんです。モキュメンタリーホラー小説はいろいろな情報をパッチワークにするので、読者としては自分で情報をつなげて楽しみたい。でも、すべてを丸投げにされると、それはそれで読みにくいんです。伏線をそれと悟らせず、でも読者がどこかで気づくように誘導しなければならなくて。その点、受賞作はロジックの動線もきれいですし、わかりそうでわからないモヤモヤ感もありつつ、ラストにはカタルシスも味わえる。モキュメンタリーホラー小説の入門編にもなっていると思います。

林:その点も、選考時に意識しました。スターツ出版からモキュメンタリーホラー小説を出すからには、初めて読む方の入り口にしたくて。書籍化する時も、広い層に届くように、とにかく読みやすさを意識しました。

梨さん激推し! 知的好奇心を満たす『四ツ谷一族の家系図』の魅力

──長編賞受賞作『四ツ谷一族の家系図』(投稿時の題名は『K島発祥の「瘡ビゑん」信仰に関する蒐集資料』)も9月28日に書籍化されました。こちらの受賞理由を教えてください。

林:まず資料性の高さとリアリティに惹かれました。先祖をどんどんたどっていくお話なのですが、その過程でいろいろな資料が出てくるんですね。古文書や郷土史といった過去の記録媒体から現代的なSNS投稿まで自在に組み合わせて、実在する信仰や風習を調査しているような感覚を味わわせてくれましたし、もしかしたら本当にあるのではないかと錯覚するくらいの強烈な説得力と不気味さが表現されていました。

しかも、過去と現代をつなぐ多層的な構成になっていて、読者が時代を越えてこの信仰と向き合わざるを得なくなります。そこに物語の深みと広がりを感じました。私自身、この作品を読み終えたあとに自分の家系図を調べてみたくなりましたし、読者の皆さんもきっと同じ気持ちになるのではないかと思います。

梨:多くのモキュメンタリーホラー作品を読んできましたが、この作品は個人的にとてもハマりました。『ある映画の異変について目撃情報を募ります』にはインターネットの暗部を描いた怖さ、会話劇の面白さがありましたが、『四ツ谷一族の家系図』では未解決事件に関する長くて骨太なWikipediaを読んでいるような感覚を味わえました。ベトナム語辞典が織り挟まれたり、島の習俗について語られたりするので、知的好奇心を満たしてくれるペダンチックな楽しみ方ができるんですね。元のタイトルにあった「瘡ビゑん」という言葉にも、グッと引き込まれました。

さっきのパッチワークの例で言うと、『ある映画の異変~』は最後に出来上がる模様がとてもきれいで面白い。『四ツ谷一族の家系図』は、はぎ合わせるひとつひとつの布がすごく精緻でバラエティ豊かなんですね。楽しみ方がまったく違うので、そういう意味でも面白かったです。

林:『四ツ谷一族の家系図』は、ネットと相性のいい作品ですよね。

梨:逆に言うと、単行本になった時の想像がつかないです。

林:デザイナーさんと細かく打ち合わせをして、台本のような凝ったつくりにしています。原稿も4万字程度だったものを、7万字近くまで加筆していただきました。こちらもぜひ楽しんでいただきたいですね。