『時かけ』『サマーウォーズ』との共通点は?細田守が『未来のミライ』で描いた“家族”と“未来”【ロングインタビュー】

公開日:2025/10/21

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2018年8月号からの転載です。

『時をかける少女』で「未来」を描いた後、『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』『バケモノの子』で「家族」というモチーフを描き続けてきた、細田守監督。3年ぶりとなる待望の最新作『未来のミライ』は、「未来」と「家族」についての物語だった。

細田守は実人生の中で体験してきた感情や発見をヒントに、アニメーション映画を作り上げてきた。

例えば、結婚によって「相手方の家族や親戚」とも親戚関係に入る、という驚きと異文化体験が出発点となった『サマーウォーズ』(2009年)。母親の子育てが題材となった理由を〈自分の身近で子どもができた夫婦が増えてきて、親になった彼ら、特に母親がやたらカッコよく、輝いて見えました〉(劇場パンフレットより)と公開当時は語っていたが、実は〈母親と自分の関係〉を登場人物たちに〈そのまま反映〉(『是枝裕和対談集 世界といまを考える3』より)させていた、『おおかみこどもの雨と雪』(12年)。そして第一子の男児を授かり、「息子の父」となった経験がファンタジー世界の根底に流れていた『バケモノの子』(15年)。

最新作『未来のミライ』も同様だ。ひとつ目のきっかけは、長女が生まれたこと。それまで100%自分に注がれてきた両親の愛情が、妹に奪われてしまった――上の子の、妹に対する強烈な嫉妬心は、ひとりっ子の細田には真新しい感情として目に映った。ふたつ目のきっかけは、当時4歳だった長男が発した言葉だ。

「毎朝起きると、上の子に〝今日は何の夢を見た?〟と聞くようにしているんですよ。ある日、〝大きな赤ちゃんに会ったよ〟と言ったんです。〝体がとっても大きな赤ちゃんってこと?〟と聞いたら、違うって。赤ちゃんの妹が成長して、お姉さんみたいになった存在だと言うんですね。それを聞いて、〝お父さんも会いたいよ!〟って。夢の中で赤ちゃんはどんな女性になっていたんだろう、兄妹でどんな話をしたんだろうって考えていくうちに、着想したのが『未来のミライ』の物語だったんです」

4歳の主人公が不満を持って怒っている映画ですよ(笑)

家族の変化の中には社会の変化が写り込む

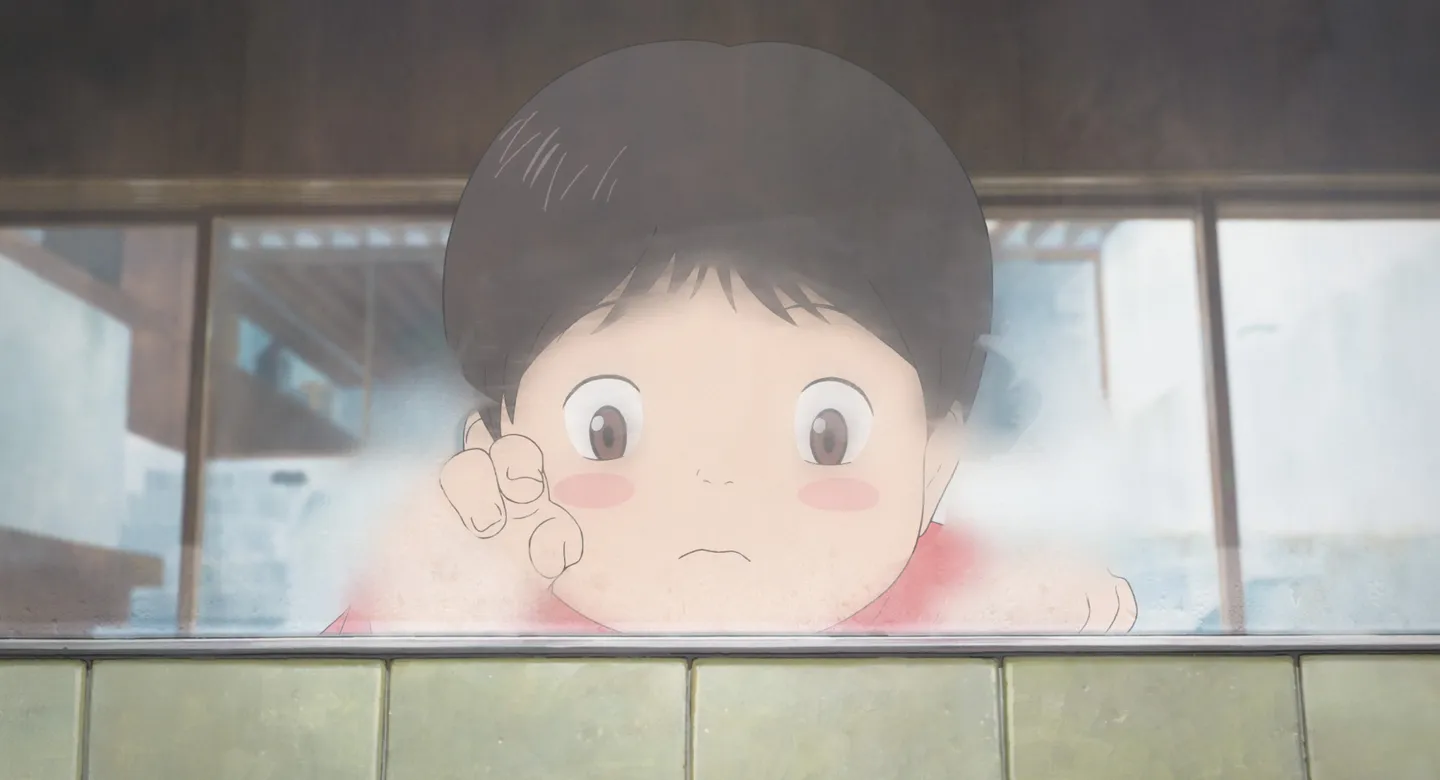

とある都会の片隅に建つ、小さな中庭に一本の木が生え、縦に長い不思議な造りをした家。4歳の甘えん坊の男の子・くんちゃんが待つその家に、おとうさんとおかあさんと一緒に、生まれたばかりの妹がやってくる。「かわいい?」「ふしぎ……」。おかあさんは出産後すぐ、会社へ復帰した。フリーで建築家をしているおとうさんが、家で仕事をしながら、育児も頑張ろうとしている(慣れない家事で失敗ばかり)。親の気持ちを、子どもは分からない。くんちゃんは拗ねて怒っていた。赤ちゃんの世話をする両親を見て、自分への愛が奪われてしまったと感じイヤだイヤだの赤ちゃん返り。そんな時、くんちゃんは家の庭で自分のことを「おにいちゃん」と呼ぶ、制服姿の女の子・ミライちゃんと出会う。この家を舞台に据えながら、時空をこえた、冒険の旅が始まる。

「子どもが冒険に出かける、という夏休みアニメ映画の王道を踏襲はしているんですが、4歳の男の子を主人公にしたものは例がないんじゃないかな。ぱっと思い付くのは『クレヨンしんちゃん』くらいで、しんちゃんは1個年上の5歳児。この一点だけ取ってみても、これまでにない新しい映画が作れるんじゃないか、という予感がありました。前例がないぶん、企画を立てた時は、スタッフから無謀だという意見もあがったんですよ。つまり4歳の男の子の視点に立って進んでいく物語を、大人も楽しめるのかどうか。最初から勝算があったわけではないんです。僕自身も作りながら、〝あらゆる世代に楽しんでもらえる物語である〟という確証を高めていったんです」

ブレイクスルーとなったのは、くんちゃんのバイタリティだった。

「くんちゃんは劇中、わりと怒っているんです。主人公がこんなに怒っているっていうのは、これもまた映画史的に見て相当新しいんじゃないか(笑)。何か不満なことがあるから、怒るわけじゃないですか。おとうさんやおかあさん、もっと言うと世界に対して、怒ることで異議申し立てをしている。これは大人の登場人物では描くことができない、子どもならではのバイタリティの現れだなと思うんですね。そういうバイタリティを持った人間の視点に立って、ごくありふれた現代の家族の有り様を見つめてみる。そのことには今、非常に重要な意味があるんじゃないか」

映画は4歳児のくんちゃんの、1コマごとに変化する動きと表情を追いかけていく。その過程で、くんちゃんの目から見た主観ショットが入り込む。見つめる先にいるのは、おとうさんとおかあさんであり、妹。つまり、家族だ。

「今の時代って、これまで常識だと思っていたものがどんどん音を立てて変化していると思います。例えば、四半世紀前までは共働き世帯よりも専業主婦世帯のほうが多かったけれども、今やお母さんが仕事に出かけている家庭なんて、ごく普通になってきましたよね。抱っこひものお父さんを街で見かけることも、珍しくなくなってきました。社会の変化の中で、家族というものもまた形を変えている。言い方を替えると、家族の変化の中に、社会の変化が写り込んでいるんですよ。それを見つめ直すような映画であるならば、〝あらゆる世代に楽しんでもらえる〟と思えるようになったんです」

この世界は信頼するに足り得るものである

現代の家族像の変化をよりクリアに表現するため、細田がまず最初に行ったのは、家を作ることだった。小説版の描写を引用しよう。

〈中庭を含む6つ全ての部屋が、まるで階段のように斜めに連なっているのだった。(中略)100センチの段差が、部屋ごとの仕切り代わりになっていた。ゆえに、ベッドルームから下の子供部屋までを一気に見下ろすことができ、またはその逆に、子供部屋から上のベッドルームを見上げることができた。(中略)部屋ごとを仕切る壁が、この家にはない〉。

「通常であれば家のデザインは、美術さんに頼みます。今回は建築家と話し合いながら、一緒に家を設計していきました。積極的に現実を取り入れていこうと思ったんです。どうしてこんな個性的な家にしたかと言うと、昔ってみんな同じような家だったわけなんですよ。3LDKで、2階建て。それは家族っていうものの考え方が、どの家庭でも似通っていた証だと思うんです。でも、今はいろんな家族の有り様がありうる時代です。家というモノの形態も、それぞれの家族に応じたいろいろな種類があるはず。ばあばが〝おかしげな家〟と言いますけど、昔の人がそう思うのは当然なんですよ。昔とは家族の形が違う、という現実を象徴した家なんですから」

その家に子どもたちと暮らす、父母の描写にも現代性を取り入れた。

「これまで作られてきた子どもが登場するファミリー向け映画だったら、もっと〝お母さん然〟〝お父さん然〟としている親が出てきたと思うんです。そうじゃなくて、どういうふうに親をやればいいのか、迷っている親を登場させたかった。僕ら夫婦自体がそうだし、今子育てをしている多くの親もそうなんじゃないでしょうか。そこを赤裸々に描きすぎると、生臭すぎてエンタメにならないんですが(笑)。生臭くならない程度に、真実として描きたいなと思ったんです」

現代性をキャッチするために、同世代の子どもを持つ親と語らい合う機会も設けたという。

「教育であれ人間関係であれ、〝親が経験した通りの同じとをやっていけば子どもも成功する〟なんてことはもうあり得ないわけです。昔は通用したことが今は当てはまらない、当てはめられない時代ですから。もっと新しい、自分たちなりの夢の実現の仕方を模索しなければいけない。そういう時代において、親は子どもに何を伝えられるのか。そのひとつは、〝親もかつて子どもだった〟ということじゃないかと思うんですよね。親も子であり、その親もまた誰かの子であり……という過去から現在、未来へと続いていく連続性の中に自分もいるんだと感じられれば、この世界は信頼するに足り得るものであると感じるというかね、子どももちょっとホッとするんじゃないかなって」

一軒の家と4人の家族にフォーカスしながらも、ファンタジーの想像力を起動させ、壮大な時間の流れを表現してみせたのは、それが理由なのだ。