細田守「インターネットの面白さは、人それぞれが持つ二面性を可視化したこと」【『竜とそばかすの姫』インタビュー】

公開日:2025/10/22

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2021年8月号からの転載です。

アニメーション映画監督・細田守の最新作『竜とそばかすの姫』が7月16日より全国公開される。監督自らが手がけた小説版は既に絶賛発売中。『サマーウォーズ』以来となるインターネット(仮想空間)を題材にした本作は、過去作と何が違って何が同じなのか?

ほそだ・まもる●1967年、富山県出身。99年に『劇場版デジモンアドベンチャー』で映画監督デビュー。2011年、自身のアニメーション映画制作会社「スタジオ地図」を設立。18年、日本公開された『未来のミライ』(監督・脚本・原作)は、日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞を受賞、第46回アニー賞で最優秀インディペンデント・アニメーション映画賞を受賞した。

あらゆる子供たちを大事にすることで、大人たちが利己的にならず、より良い社会になっていく。

大人になるとつくづく分かる。夏休みとは、子供たちのためにあるものだ。せわしなかった1学期を終え、学校外での体験や学びをチャージして、2学期以降に向かうためのインターバル期間。細田守はその期間に、子供ばかりか大人たちの心も刺激し成長させる映画を発表してきた。『時をかける少女』、『サマーウォーズ』、『おおかみこどもの雨と雪』、『バケモノの子』、そして『未来のミライ』。3年ぶりとなる待望の新作『竜とそばかすの姫』は、アニメーション映画監督として培ってきたこれまでの道のりと、実人生との交差点から物語の着想が生まれたと言う。

「僕はこれまでインターネットを題材にした映画を作ってきました。しかも、ネットを肯定的に描いてきた、おそらく世界で唯一の監督です(笑)。一番最初は2000年の『劇場版デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!』で、その次が2009年の『サマーウォーズ』。もうそろそろ新しくインターネットを題材にした映画を作るべきではないか、作りたいなと思ったのが着想のきっかけですね。だいたい10年ごとに作っていることになるんですが、10年経つとインターネットを巡る状況って本当に大きく変わるんですよ。2000年から2009年の変化も大きかったんですが、2021年の今は僕らの生活に関わる意味だったり割合が、10年前から劇的に変わっている。“ネットと共に生きていく”とはどういうことなんだろうと考えてみる、いいタイミングなんじゃないかなと思いました」

前作の『未来のミライ』からの連続性もあった。

「あの作品は2015年末に生まれた長女と、3つ上の長男との関係を観察することから着想が生まれました。長女は当時まだ赤ん坊だったんですが、物心がついた頃からインターネットがあるこの世界で、彼女はどんなふうに生きていくんだろうと考えると、僕ら世代とはまったく違う成長の仕方をするだろう、と。やっぱり女の子ですから、男親としてはすごく心配なんです(笑)。じゃあ次の作品は、“ネットと共に生きる”女の子の成長を見届ける、応援するようなものを作ろうと思ったんです」

そしてもう一つ、着想の交差点に入り込んできたものがある。今年2月、劇中からの初映像を含む特報が公開された際に、細田はこんなコメントを発表した。

〈この「竜とそばかすの姫」は、“ずっと創りたいと思っていた映画”です。 映画監督になる前から、自分もいつかこういう映画が作れたらいいなと思っていたものであり、今まで様々な作品を創ってきたからこそ、やっと今回実現できるようになりました〉

このコメントの時点ではまだ発表されていなかったが、「ずっと創りたい」と思っていたのは、ミュージカル映画だ。

「僕は昔からミュージカル映画が大好きなんですが、日本のアニメでミュージカル映画ってほとんどありません。本当は今回の作品でチャレンジしてみたくて、劇団四季の方にミュージカルの作り方について話を伺ったりもしたんですが、なかなか難しかった。ただ、そこで試行錯誤したことが、“歌がメインの物語”というアイデアへと結びついていったんです」

子供と一緒にいると自己中心的になれない

主人公は、高校2年生の少女・内藤鈴(すず)。普段は極端に内向的で、高知県の山深い集落に父と二人で暮らしている。過去の母の死をきっかけに歌うことができなくなっていた少女には、音楽の才能があった。ある日、全世界のアカウント数が50億を超えるインターネット上の仮想世界〈U〉で、As(アズ)と呼ばれる自分の分身を作ることに。ちょっとしたアクシデントで変化が生じた結果、ベルと名付けたすずのAsのビジュアルは、エキゾチックな美女となった。ベルとしては、自分が作った曲を自由に歌える。その歌声にたちまち全世界が反応し、ベルは〈U〉でもっとも有名な歌姫となる。そして、〈U〉でもっとも忌み嫌われた「竜」と呼ばれる謎の存在と出会う──。

独特な楽曲に対する賛否両論が渦巻き、歌姫ベルの「正体探し」で盛り上がるネットを恐れるすずに対して、唯一の女友達であるヒロちゃんは言う。「ベルのオリジンが、まさかこんな辺境のド田舎にいるダッサい小娘だなんて誰も思わないって」。こうしたギャップ作りは、細田も心を砕いた。

「今の若い子たちって、人間関係がリアルだけじゃなくネットの中にもある、むしろネットの中にこそある、と言えますよね。それゆえの苦しさや煩わしさ、がんじがらめな感じは必ず描きたかった。その一方で、ネットの面白さは何かというと、人間がそもそも持っている二面性を可視化したところだと思うんです。人は誰しも、名前とかビジュアルとか年齢といったステータス以外でできている、“もう一個の自分”というものを持っている。それを表現する場がネットであり、今作の〈U〉なんです。つまり、クラスでは爆死寸前みたいな少女は、ネットで数千万人に支持されている歌姫と同一人物である。なおかつその歌声には、少女本人の切実なものが宿っている。二面性のどちらか片方が本当の顔なのではなく、一人の中に両面あるのが、リアルな人間の姿じゃないかなと思うんです」

過疎化した山村と50億人以上が集う仮想世界、という舞台選びにもギャップが光る。今年は東日本大震災発生からちょうど10年の節目となる。震災によって人々が胸に抱くこととなったのは、「なぜその場所に暮らすのか?」という問題意識だ。この問いかけも、本作は引き受けている。

「高知を舞台に選んだのは、直接的には高知の仁淀川沿いの美しい自然に惹かれたからなんですが、実は限界集落(*人口の50%以上が65歳以上の高齢者となった集落)という言葉は、まさにこの辺りの地域を指すものとして初めて使われた言葉なんです。『おおかみこどもの雨と雪』の舞台のモデルにした、僕が生まれ育った富山の村も、消滅可能性都市(*2040年にかけて20〜39歳の若年女性人口が5割以下に減少する市区町村)の一つに数えられているド田舎です。都会に住んでいる人は“なんでそんな田舎に住むの? 引っ越せばいいじゃん”と言うかもしれない。でもね、そこに暮らす人たちには理由があるんですよ。今回、仁淀川沿いの地域へ取材に行ってみると、4つあった小学校のうち3つが廃校となっていて、残る1つは全校生徒が5人しかいませんでした。その小学校の教頭先生がおっしゃっていたことが、ものすごく印象に残っています。自分たち大人がこの地域に留まっている理由は、ここにいる子供のためなんだ、と」

その教師から聞いた話は、シナリオには存在したものの映画ではカットされ、小説版に残されたある大人の登場人物のセリフに影響を与えている。「小さい時から一緒なので、私たちの子供みたいなものなんです。その子のために、ふるさとが消えてゆく速度を少しでもゆるやかにしたい。その子が巣立つまで、がんばんなきゃって」。大人たちが、あらゆる子供の「親」になる──この視点は、『サマーウォーズ』以降、常に家族を描き続けてきた細田作品と通底するものだ。

「子供と一緒にいると、子供を中心にして動く以外の選択肢はないんですよね。子供って、大人の事情を全然考えてくれないですから。そうすると、自己中心的にならなくて済むんです。そこが、子供のいる生活の良いところだと思う。社会全体であらゆる子供たちを大事にすることによって、大人たちが利己的にならず、他人を思いやれるいい社会になっていく。振り返ってみると僕はそのことを、手を替え品を替えて描き続けている気がするんです」

ネットへの負のイメージが高まった今でも、今こそ

『竜とそばかすの姫』は、細田監督とタッグを組んで作品を世に送り出してきた、アニメーション制作会社「スタジオ地図」の設立10周年という節目に送り出される作品となる。スタジオの力量が存分に発揮されているのはもちろん、今作ほど外部のクリエイターたちのアイデアがふんだんに盛り込まれた作品はかつてなかった。

例えば、『アナと雪の女王』や『ベイマックス』などディズニーのアニメ映画でキャラクターデザイナーを務めてきたジン・キムが、歌姫ベルのデザインを手がけている。コラボ実現のきっかけは、『未来のミライ』が米国アカデミー賞の長編アニメ映画賞にノミネートされたり、アニー賞の長編インディペンデント作品賞を日本人監督として初めて受賞したりと、海外での評価が高まったこと。

「それ以前にも映画祭でジン・キムさんにお会いして、“いつか一緒にやりたいですね”という言葉はいただいていたんですが、おそらく社交辞令だったと思います(笑)。でも、『未来のミライ』が海外で賞を取ったりノミネートされたことで、ちょっと気にしてくれるようになったんだと思うんです。そこでもう一度本気でお願いをしに行って、“一緒にやりましょう”と。日本にいると、映画賞って名誉しかもらえない気がするんですが、そうじゃないんですよね。賞をきっかけに、それまで会えなかった人と会えたり、人との繋がりを深めていくことができるんです」

その後も、新たな出会いが次々に連鎖していった。

「作っている内容と作るプロセスって、おのずと似てくるんです。つまり、これまでのミュージカル映画が繰り返し描いてきた“隠れた才能が花開く”という題材を、インターネットという舞台でやってみようと作っていくうちに、“もしかしたらこの映画にとって必要な才能が、ネットの中に隠れているんじゃないか?”と。ネットを通じて新しい才能と出会えるんじゃないかと期待する気持ちが、自分の中にどんどん出てきたんですよね。実際に探していく過程で出会ったのが、〈U〉のプロダクトデザインをしてくれたロンドン在住のエリック・ウォンです。コンタクトを取って初めて分かったんですが、彼はイラストレーターでも何でもなく、なんと建築家だった(笑)。その他にも今回、おもにネットで見つけた15人近くの外部のデザイナーが参加しています」

通常のアニメーションの文脈からはなかなか出てこない、新たな才能を発掘したいという思いは、声優のオーディションでも発揮された。すずの親友・ヒロちゃん役は、ネットでブレイクしたシンガーソングライターの幾田りらが務めている。そしてヒロインのすず=ベルを演じたのは、本格的な演技経験ゼロのミュージシャン・中村佳穂だ。

「同じ役なんだけれども普通の時と歌う時とで声を当てる人が違う、昔のミュージカル映画のようにはしたくなかった。演技も良くて歌もうまいというとんでもなく高いハードルを、中村佳穂さんは見事に越えてきてくれました。幾田りらさんもすごく良いんですよ」

まだ出会っていないだけで自分にとって大切な存在が、どこか遠くにいるのかもしれない。そう思えることは、それ自体が希望だ。そうした希望はかつてインターネット黎明期に熱く語られ、今や廃れてしまった。しかし、細田守は『竜とそばかすの姫』でそこを語り、そこを描いたのだ。

「2000年の『~ぼくらのウォーゲーム!』、2009年の『サマーウォーズ』の頃に比べると、ネットといえば悪口雑言が飛び交うひどい場所、という負のイメージがこれまで以上に語られるようになりました。いわゆる炎上事件は、日常茶飯事ですよね。今回、仮想世界に“ジャスティス”と名乗る自警団のような存在を出したのは、“ネット警察”と呼ばれる人たちの存在が頭にあったからです。誰かがネット上で不用意な発言をしたら……いや、しなくてもかな、“それは正しくない!”とよってたかってリンチのように攻撃してくる。こういう存在は、10年前、20年前にはここまで前面化していなかった。でもね、そういう現実はあるし、そういう現実を映画の中でも描くにしろ、それだけではないんですよね。ネットによって自由を獲得したりだとか、ネットのいい面を使って自分の人生を好転させたという人は、今もたくさんいる。ネットによってより良い未来が切り開かれるという現象は、今まさに起きている。心からそう信じているからこそ、僕はこの映画を作ったんですよ」

取材・文:吉田大助 写真:小嶋淑子

原作小説『果てしなきスカーレット』

著:細田 守

角川文庫 定価 946円(本体 860円+税)

https://kadobun.jp/special/scarlet/

10月24日(金)発売

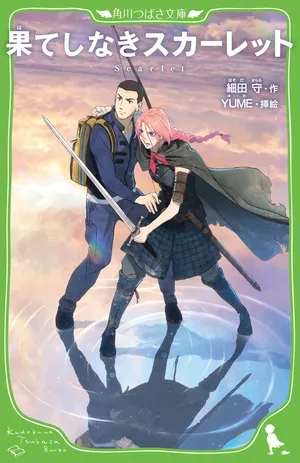

児童文庫版『果てしなきスカーレット』

作:細田 守 挿絵:YUME

角川つばさ文庫 定価 946円(本体 860円+税)

https://tsubasabunko.jp/product/hateshinakisukarred/322505000194.html

10月24日(金)発売

映画『果てしなきスカーレット』

原作・脚本・監督:細田 守

https://scarlet-movie.jp/

©2025 スタジオ地図

11月21日(金)公開