少女マンガ雑誌100万部時代。女性は少女マンガ家の担当編集者になれなかった――直木賞作家・大島真寿美が描く「あの頃の少女マンガ編集部」【書評】

公開日:2025/10/25

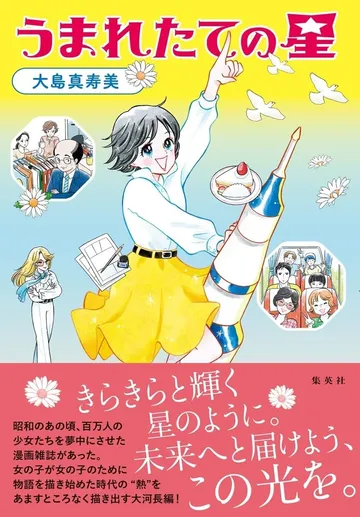

『アタックNo.1』や『ベルサイユのばら』など数々の傑作を生み出した『週刊マーガレット』と、名だたる作家の読み切り作品を中心にその才能を引き出してきた『別冊マーガレット』。1963年に刊行された2誌とおぼしきマンガ編集部を舞台に、いかに「少女たちの時代」は切り開かれていったのかを描き出すのが、大島真寿美さんの小説『うまれたての星』(集英社)である。

主人公は、辰巳牧子。1969年、人類が月面着陸を果たした年に、経理補助として「週刊デイジー」「別冊デイジー」編集部で働き始めたばかり。高校を卒業したての世間知らずで、かつ、少女マンガの主人公のように夢見がちな女性である。おじさんだらけの編集部で少女マンガがつくられていることに驚き、名前を覚えてもらえない自分はまるで女中だと思いながらも、末端に加われたことを誇らしく思っている。

自分とそこまで年の変わらない少女たちが先生と呼ばれ、めくるめく壮大なストーリーを紡ぎ、命を燃やしながら生きていることに衝撃を受け、編集部で働くカッコいい女性たちに憧れながら、未来の可能性の扉を開いていく彼女は、まさにデイジーの読者そのものだ。すでに大人の年齢である彼女は、少女たちと違って、なんにでもなれるわけではないし、できることにも限りはあるけれど、「女だから」という理由でやってはいけないと思っていた、いや、やろうなんて考えもしなかったことに挑戦してもいいのだと知り、世界をぐんぐん広げていく。

その、素直で軽やかな感性に触れるにつけ、読んでいる私たちも「あっ、いいんだ」と思う。あきらめなくていいんだ、今からだって新しくできることはたくさんあるんだと、自分の可能性を信じたくなる。それこそが少女マンガの、物語の役割でもあるのだということを、本作は読者に教えてくれる。

彼女と違って野心めらめらの、どうしても少女マンガをつくりたくてたまらない女性たちも登場する。でも、編集部で作家の担当をできるのは男性編集者と決まっている。彼女たちが任されるのはそのほかのページや、作家のお世話。まだ、男女雇用機会均等法が成立する以前の話なのだ。どれだけ熱意があっても能力があっても、女というだけで、あたりまえに、できることを制限されていた時代。女性たちを尊重しているつもりで、線を引いて別枠においている、男性たちのあまりに無邪気で無頓着な姿に「ぐぎぎ」となる場面もところどころ描かれる。こういうことは、今もまだ、ある。まだまだ、たくさん、山積みだった時代に、道を切り拓いてきた彼女たちの姿に、胸を打たれた。

戦後の復興とともに、彼女たちのような人々が、道を切り拓いてきたから、今がある。同じように、可能性の扉をこじあけようとする人たちが、今もこの世界のどこかに存在するから、私たちは未来に希望を抱くことができる。同じ場所で、同じように、頑張ることができなくても。この世界のどこかにいる人たちと、男も女も関係なく、少しずつ手をつないでいくことができればきっと、未来は希望に満ちたものになるだろう。その光を「鵺(ぬえ)」とも表現される、底知れない少女マンガ家たちと、彼女たちを支える編集部を軸に描いた本作は、業界小説という枠を超えて、私たちの心を揺り動かすのである。

文=立花もも