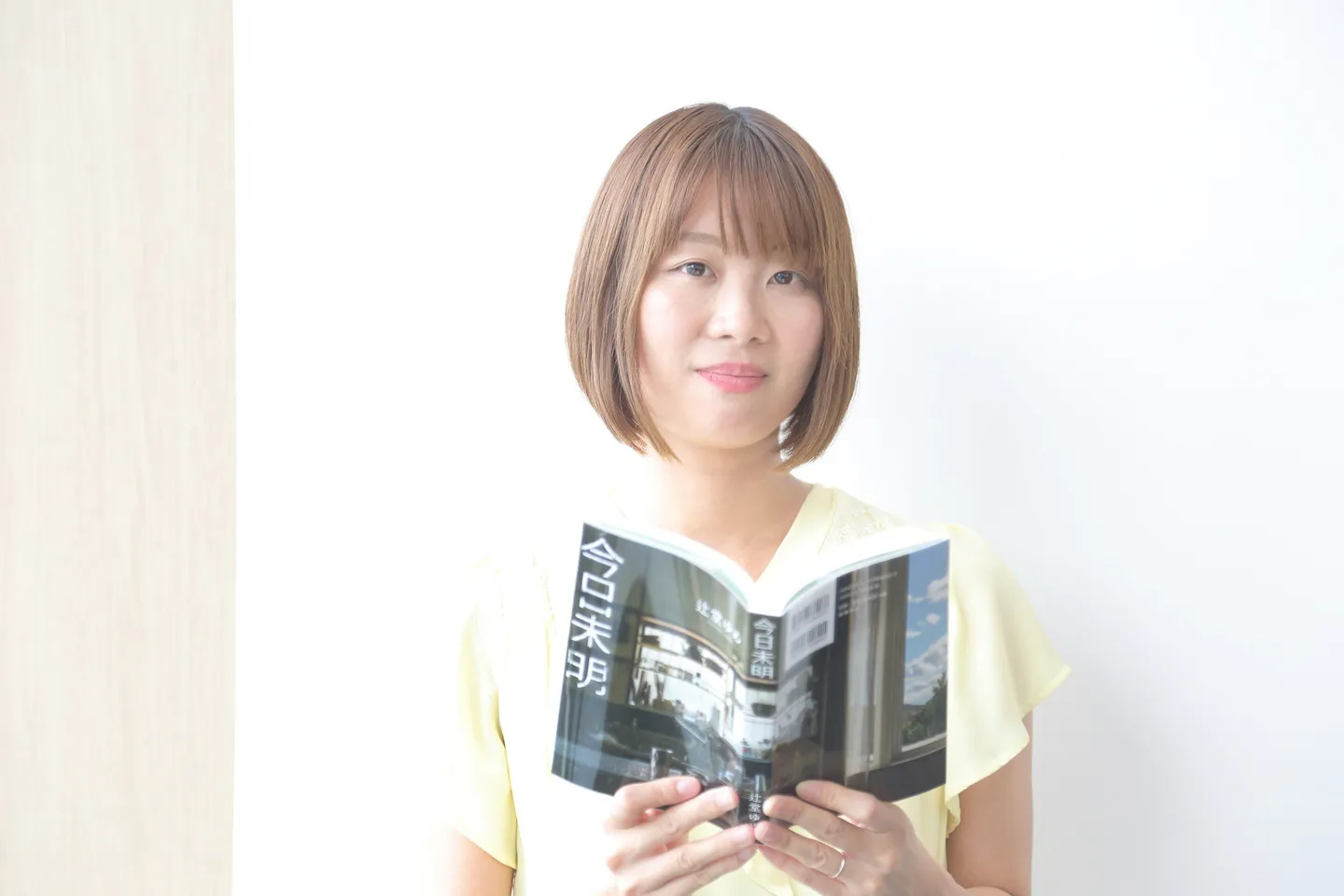

辻堂ゆめ「報道の裏側には“隠れてしまった事実”がある」デビュー10周年記念作品『今日未明』に込めた思い【インタビュー】

公開日:2025/11/5

子どもが突如作ってしまう“マイルール”に潜む危険性。子育てに対する潜在的な不安が現れたエピソード

――プロローグに、「今日も大したニュースはない。どこかで見たことのあるような記事ばかりだ」という一文があります。本書に登場する事件は、どれも例外なく被害者が亡くなっていますが、現実においてもよく見かけるニュースだと感じました。

辻堂:人が亡くなっているかどうかにかかわらず、ある一定の傾向のニュースが「よくあるもの」として記号的に捉えられてしまうことは、日常的に起こっていると思うんです。そこに血の通った人間がいることを想像しないまま、「あぁ、またこういうニュースか」と他人事として眺めてしまう。それは、おそらく受け手側が、「自分が生きている平和な世界とは全然違うところで起きている事件」だと思っているのではないでしょうか。

本書では、そこに一石を投じたい気持ちがありました。これは、自分のすぐ隣で起きた事件かもしれない。自分が明日、巻き込まれるかもしれない。過去の自分が、一歩間違えたらニュースになっていたかもしれない。そんなメッセージを込めたつもりです。

――まさに、自分がいつどちら側に転ぶかわからないなと身につまされます。被害者と加害者の境目が曖昧である点において、既刊『トリカゴ』を想起しました。『トリカゴ』では無戸籍問題を取り上げていましたが、助けられるべき時に助けられていれば、加害者にならずに済んだ事例が現実にも多々あると感じます。

辻堂:数ある社会問題において、支援が行き届いているところ、発展途上のところ、支援がほぼ望めないところと、それぞれグラデーションがあるように思います。『トリカゴ』で書いた無戸籍問題については、この数年で法が改正されたり、支援が手厚くなったりした部分もありますが、まだまだ課題が残されている点もありますよね。

私自身の話で言うと、子どもが3人いるので、ここ数年で妊娠、出産を繰り返してきました。長女が生まれてから一番下の子が生まれる数年間だけでも、育児を担う母親に対する支援体制が大きく変わっています。第1子の時は、夜間授乳でつらい気持ちに追い込まれても、どこに相談すればいいのかわかりませんでした。でも、今は助産師さんに相談できる施設の拡充が進み、子どもを預けるための無料クーポンをプレゼントする制度もあります。

これまでは、産後鬱などで悩み、ストレスを抱えた母親が我が子を殺してしまったり、傷つけてしまったりと痛ましい事件が数多く見受けられました。支援体制の整備によって救えたはずの命が、たくさんあったのではないかと思います。

――本書は、いずれのエピソードも「親子の話」である点が共通していました。辻堂さんご自身の子育ての体験を執筆に活かした箇所はありますか。

辻堂:本書に登場する宝くんや美彩ちゃんに比べると、我が家の子どもたちはまだ小さいので、自分の幼少期を思い出しながら、想像で書いているほうが多いです。でも、子育てをする中で、子どもがわりと突拍子もない行動をすることがあるなと常々感じていて、それに対する潜在的な恐怖が、「そびえる塔と街明かり」や「まだ見ぬ海と青い山」に出てきたのかもしれません。

普段はちゃんと言いつけを守ってくれるのに、「弟をママのところに連れて行ってあげるためだから、勝手に外に出てもいい」みたいに、マイルールを作ってしまうことがあるんです。そういう時、「わ!怖い!」と慌てるし、「なんでこんな(危ない)ことをするんだろう」と恐ろしくなります。一歩間違えたら、自分も慎一のようになるかもしれない。「だから目を離さないんだよ」という自分への戒め的なものが、美彩のエピソードでは無意識に表れていました。

どんな人の行動にも何かしらの理由がある。世代間ギャップから見えてきた“真実”

――いずれの章も重めな事件を扱っているのに対し、各章のタイトルはすべて「日常に溶け込む風景」に統一されています。そこに込めた狙いや思いを教えてください。

辻堂:一つはエピローグの伏線回収として、情景描写を章タイトルに据えた狙いがありました。それとは別に、第1話の「夕焼け空と三輪車」が、『読楽 二〇二二年五月号』に掲載する短編として、はじめに出した作品だったんです。その後、同じようなシリーズであと4作書くことになり、事件の当事者となった人たちが最後に見た風景や、一番幸せだった時に見た風景をタイトルに据えようと決めました。もしかしたら事件が起こらずに、そういう風景をもっと見られたかもしれない。でも、実際にはそうはならなかった。その悲しみも含めて、タイトルで切り取っていこうかな、と。

――過去のインタビュー記事で、「ミステリーを書く原動力になっているのは、『この登場人物の過去は何だったのか』『あの出来事の真実は何だったのか』というところであり、それはミステリーでも非ミステリーでも変わらない」とお話しされています。他者の過去や事件の背景、真実に思いを馳せるようになったきっかけがあったのでしょうか。

辻堂:思春期の頃、父親とぶつかるケースがけっこうありまして。よくある親子のぶつかり合いなのですが、当時は父親に対する不満が強く、ジェネレーションギャップを感じる場面も多々ありました。でも、父が海外に単身赴任をすることになり、そのタイミングで父の父、要するに私の祖父と同居したんです。祖父と暮らすのはその時がはじめてだったのですが、いざ一緒に住んでみたら、祖父は父の頑固な部分をさらに煮詰めたような人でした。それで、父は父なりに、ちゃんとアップデートしてきた人なんだなと気づけたんです。

それ以降、他者とぶつかった時にも、相手が育ってきた背景や時代、与えられてきた価値観を知らない限りは、「その人が変な人だから」と切り捨ててはいけないと思うようになりました。それがきっかけで、どんな人の行動にも何かしらの理由がある、と考えるようになった気がします。

――今のお話は、『山ぎは少し明かりて』(小学館)にも通じるところがありますね。

辻堂:そうですね。あれも佳代、雅枝、都と続く親子三世代の話なので。都から見た母親の雅枝は「気難しい昔人」に思えるけれど、佳代から見たらだいぶ変化していますから。

――『いなくなった私へ』でデビューされて、今年で10周年を迎えます。本来の存在を消された人々の物語が、辻堂さんの作家人生の出発点でした。本書は「あったはずの真実」が短い新聞記事によってかき消されてしまう物語ですが、過去作においても、「ないものにされてしまう痛み」が数多く描かれているように思います。

辻堂:何らかの事件に限らず、「他者から見られている自分」と「本当の自分」の間にもギャップはあります。それらのギャップに対する不満や気持ちの揺れ動きは、おそらく多くの人が共感できるテーマだと思うので、一貫して描いている部分かもしれないですね。

取材・文=碧月はる、写真=川口宗道