儒烏風亭らでんの落語がたり!⑦『青菜』/鞍馬より牛若丸が出まして…!?

公開日:2024/12/27

みなさんこんにちは!

今回も「儒烏風亭らでんの落語がたり!」をご覧いただきありがとうございます。

本日は「青菜」という落語についてのお話です。初めてこの噺を聞いたのは中学生のころでした。実はこの「青菜」は私にとって強く印象に残っているものの一つで、いつか連載で取り上げようと思っていました。なぜ印象に残っているのか、それは…

「とにかく噺の内容が難しい!」

もっと具体的に言うと「言葉が難しくてわからない」という印象を抱きました。しかし!これだけで終わらないのが落語の魅力、言葉は難しくても登場人物の仕草や、噺の流れのテンポの良さに引き込まれていきます。とくに最後のサゲに向かうスピード感の面白いこと…

※落語のサゲ(=オチのこと)は落語家さんによって異なります。また、展開にも落語家さんによって違いがあり、いろんな方の落語を聞き比べてみるのも面白いです。

ここで、噺の解説に入る前に一つ覚えておいてほしいフレーズを紹介します。

「鞍馬より牛若丸が出ましてその名を九郎判官」、読みも書いておきましょう。

「くらまよりうしわかまるがいでましてそのなをくらふほうがん」か、かっこいい!!

口に出して言いたい!!

今回のお話はそんなフレーズが出てくる噺です。

牛若丸:源義経の幼名

九郎判官:こちらも源義経のこと。九郎は源義朝の九男だったことから。

とある日、植木屋は仕事でお屋敷のお庭へ。

季節は夏、昼間の暑い時間帯だったため植木屋は疲れてそのままタバコを吸っていました。

「植木屋さん、御精が出ますな」と声をかけたのはお屋敷の旦那です。旦那は暑いからと、植木屋に縁先の座を勧めます。しかし仕事着は汚れまみれ。一度は植木屋が遠慮するものの、旦那はそれでも良いと快く誘います。

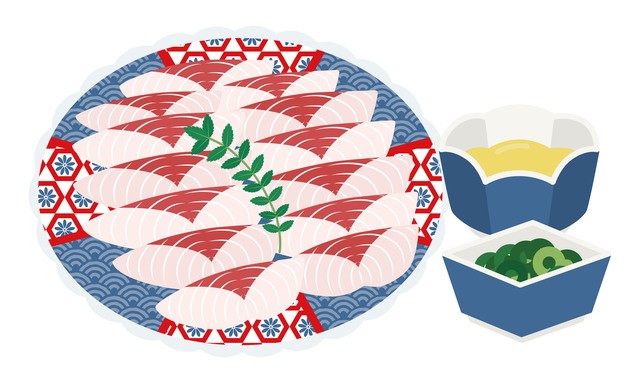

さらに旦那は柳影(焼酎に味醂を割った冷たいお酒のこと。「直し」ともいう)と鯉の洗いを出してくれました。

「鯉の…? 洗い…? あのあれですかい? 鯉をゴシゴシってやったんですかい? どおりでこんなに身が白いわけだ!」

植木屋ははじめて見るものばかり。旦那の上流の生活に憧れを抱きはじめます。

旦那はそんな植木屋に優しく「鯉の洗いというのは、鯉の刺身のことですな…なにもゴシゴシとするわけではないのだが、鯉の刺身を~」と上品に答えます。旦那は続けて「ところで植木屋さん、菜はおあがりかな?」と質問します。ここの「菜」は青菜のおひたしのことです。

「いただきます」と植木屋が答えると、旦那は2回手を叩きます。それに答えて次の間から奥様が登場、そして旦那にこう話します。

「鞍馬より牛若丸が出ましてその名を九郎判官」、旦那が答えます。

「そうか、義経にしておきなさい」

か、かっこいい~!!!

これはどういうやりとりなのか解説しておきましょう。

「鞍馬より牛若丸が出ましてその名(菜)を九郎(喰らふ)判官」

「そうか、義(止し)経にしておきなさい」

つまりこれは「菜はなくなってしまった」「ならばよそう」というお客様の前での隠し言葉なのです! なんと上品かつ雅な隠し言葉なのでしょう!

これを聞いた植木屋さんも感動してこう思います。

「かっこいい! 俺もやってみよう!」出ました! 落語の定番「真似」!!

誰かの行動に感化されて、同じように言葉や仕草、行動をやってみるものです。有名なものだと「時そば」がそれにあたります。

さあ女房に協力を頼み、友人を呼び、いざ実践!!

「植木屋さん、御精が出ますな」

「いや、俺大工だけど…」

「鯉の洗いだ。ゴシゴシしたわけではないがな」

「いやこれ鰯の塩焼きじゃない?」

「ところで菜はおあがりかな?」

「菜は嫌いだ」

「そこをなんとか!今だけ菜を求めて!」

もうめちゃくちゃです。

さあ、植木屋はうまく上流ごっこができるのか!? 巻き込まれた友人と女房の運命やいかに!? 続きはぜひ落語を聞いてみてください。

今回もご覧いただきありがとうございました。

<第9回に続く>