島国日本が生んだ社会構造、ムラ社会。集落に隠された秘密と忍び寄る恐怖!

更新日:2017/11/16

“常識”とか“普通”とかいうものほど、あいまいなものはないと思う。こうあるべきとか、こういうものだという考えは、その場の環境によって簡単に変わるものだ。そして、人は多くの場合、その環境に長く身を置いているうちに、いとも簡単になじんでしまったりするのだが、時にその環境にどうしてもなじめない場合もある。それは、性格が異なるし、好みも異なるのだから、とても普通のことなのだけれど。と、ここで、あいまいな表現である“普通”を使うのもおかしな話だが。

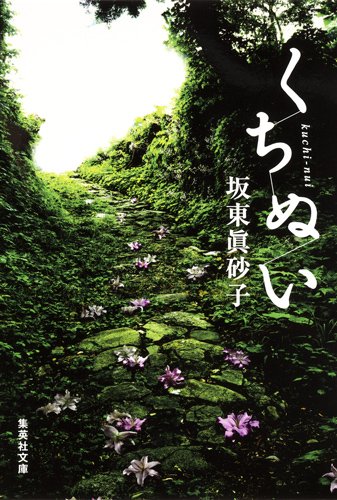

『くちぬい』(坂東眞砂子/集英社)は、四国の山奥にある白縫という小さな村を舞台とした物語だ。田舎暮らしを経験している著者が実際に経験した現実の出来事をもとに描いたというだけにリアリティがある。老後の住まいを求めて移住してきた都会の夫婦が、土地に伝わる“赤線”の上に陶芸窯を作ったことを機に、夫婦の身の回りに次々と恐ろしいことが襲いかかるというホラー作品である。

村の“常識”である独自の因習と、村の“常識”になじもうとしない都会からの移住者。昔からの顔なじみが多い高齢の村人たちの優しく温かい笑顔の裏にある秘密、長い歴史の中で生まれ、島国日本の縮図とも言える“ムラ社会”独特の世界、古い地方に残る“陰”の部分を巧妙に描いた背筋も凍る展開は、途中から、村の秘密がなんたるかに気付きながらも、ラストがどうなるのかという先がよめない状態のまま、殺人、いじめ、執拗なまでのいやがらせと幾重にも重なる展開に、最後まで目が離せなくなる。そして、読後にそのタイトルの意味をあらためて見直したとき、本当に恐ろしいことが何であったのかを知らしめられるのである。

私は、都会というような都心に暮らしているわけではないけれど、豊かな自然、新鮮な食べ物、美しい星空が見える綺麗な空気、鍵をかけなくても安心して暮らせる近隣との信頼関係、そんなものへの憧れから、田舎暮らしをしてみたいと度々口にする。しかし、そんな私の言葉に、本家本元の田舎出身者は口を揃えて言うのである。理想論だと。豊かな自然は時に災害の元凶となり、美しい夜空はあっという間に見飽きてしまう。隣家と離れた家々は、日が暮れると歩くのも心細くなる寂しさと隣り合わせだし、いまや新鮮な食べ物は東京にいたって手に入る。そして何より、田舎の人だから温かいなんてただの思い込みだと。

一見とても穏やかな空間でも、それは、ある場所から見たときにだけ感じられる空気であり、場所を変えてその空間を眺めてみると、実は中は全く異なった荒れた空間であるということがある。誰もが平和的な人に見える集まりの中にも、そこに浸透する常識とは異なった常識が入り込んだ途端に、一瞬にして攻撃的な集まりとなることもある。現状が平和であればあるほど、常識を変えてしまうかもしれないという、異なるものの出現に恐怖を感じ、攻撃性を高めるのかもしれない。

昨今、多く耳にするいじめ問題もまた、弱さゆえに、異なるものの侵入の恐怖に怯え、攻撃的になる、人間の“ムラ社会”的行動ではないだろうか。その攻撃的な行為が、実はとてつもなく的外れな行動であるにもかかわらず、その空間や集団の中にいるうちに、内部だけで通じる独自の常識にいつの間にかなじんでしまい、その行為に疑問を持たなくなってしまう。万が一、内部にいる中でそんな違和感に気付いたとしても、自分もまた、異なる存在になってしまう恐怖から動けずにいる人も多い。そして、その“ムラ社会”的集団の内部の真実は、堅固たる情報コントロールにより、外部からは一切把握できないようになっていたりする。それは、島国日本が生んでしまった、負の歴史的性質なのかもしれないし、もともと人間が持っている性なのかもしれない。

少子高齢化が進み、団塊の世代の年齢の重なりと併せて、都心の介護医療における需要に供給が追いつかないと言われる中、政府は、CCRC構想として高齢者の地方移住を推進している。現在都会に住んでいるあなたも、地方暮らしが、いつわが身の話となるかわからない。誰もがいつか、異なる存在として、地方へ飛び込まなければいけなくなるかもしれないというリアリティを重ねて読み進めていくと、これほど背筋が凍る恐ろしいホラーストーリーはないのである。

文=Chika Samon