戦後75年の2020年に蘇る、色と記憶【写真あり】『この世界の片隅に』片渕監督の助言で着色も

公開日:2020/8/15

昭和30年代の日本をカラーフィルムで撮影した『秘蔵カラー写真で味わう60年前の東京・日本』『続・秘蔵カラー写真で味わう60年前の東京・日本』(いずれもJ・ウォーリー・ヒギンズ/光文社)という新書がある。今から60年以上前、カラーフィルムはとても高価だったため、モノクロ写真が普通だった時代だ。しかし明暗だけで見せるモノクロ写真とは違い、カラー写真は色が識別できるだけでなく、明るさ、彩度、色調が豊かで、見る人に何倍も多くの情報を与えてくれる。色彩は私たちが生きている世界と写真の世界が同じであることを喚起させ、見る者に当事者としての意識が芽生えるのだろう。

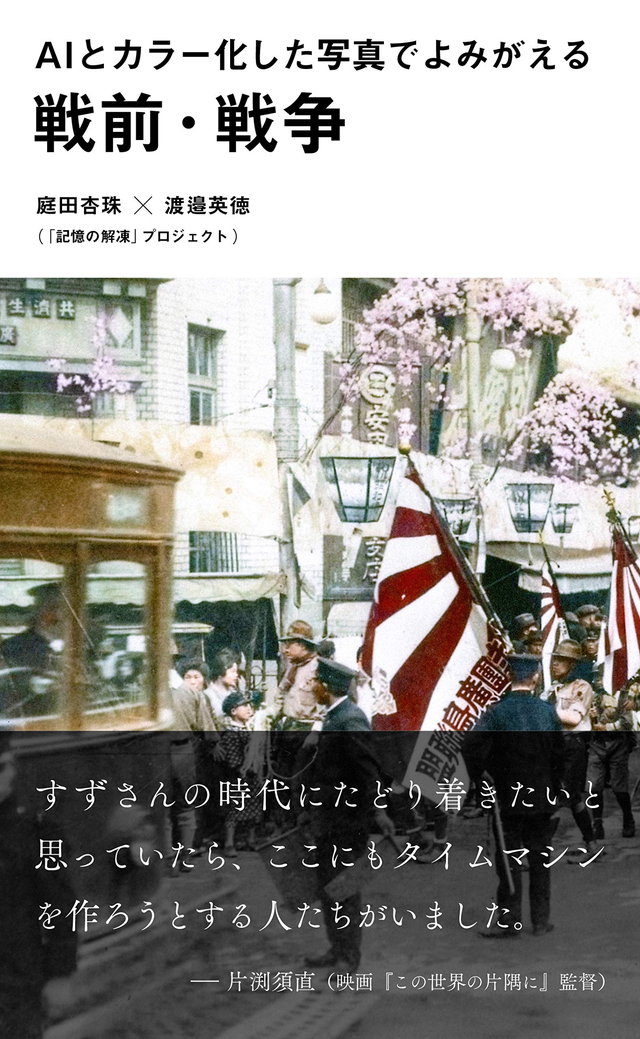

もちろんそれ以前の時代、戦後すぐや戦争中、戦前にカラーフィルムで撮影された写真は非常に少ない。ところが第二次世界大戦の終戦から75年の今年、AI(人工知能)の技術でモノクロ写真を自動でカラー化し、さらに当時を知る人にインタビューを重ね、資料やSNS等に寄せられた意見を取り入れて色彩を補正して限りなく自然な色味を再現したカラー写真に生まれ変わらせた『AIとカラー化した写真でよみがえる 戦前・戦争』(光文社)が出版された。

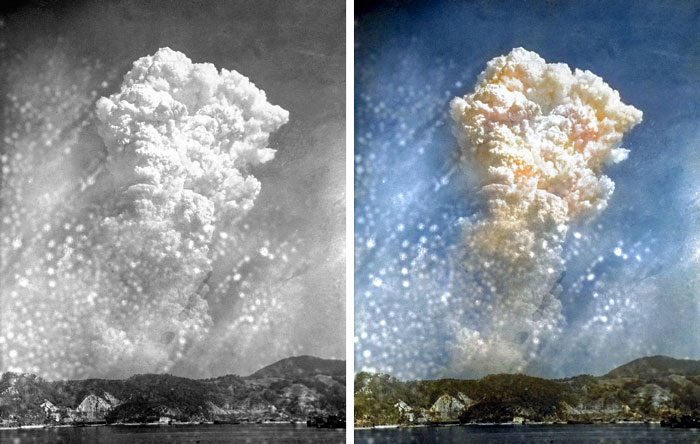

まずどのような過程を経てカラー化されているのか、見てほしい。

著者の庭田杏珠さんは広島に生まれ、中学生のときに人々の証言や資料などをもとにデジタル技術で1945年の広島と現代の街を重ね合わせて閲覧できる「ヒロシマ・アーカイブ」に出会い、被爆者の証言収録をする委員会活動を始め、東京大学入学後の現在も続けている。もうひとりの著者である渡邉英徳東京大学大学院情報学環教授は「ヒロシマ・アーカイブ」を制作したメンバーの代表であり、情報デザインとデジタルアーカイブを研究テーマとしている。

お二人が2017年から始めたのが「記憶の解凍」だ。モノクロ写真の持ち主や当時を知る人に、自動でカラー化した写真を見せ、話を聞き、さらに資料や意見をもとに細かなところまで手作業で丁寧に補正していく。SNSを通じ、映画『この世界の片隅に』の片渕須直監督からも意見が寄せられたという。そして出来上がったものを見せ、改めて話を聞き……と作業を繰り返していくのだ。

本書は、異様な光景が入り込んでいる戦前の暮らしから、激しさの中で生きようとする戦争中、そして焼け跡で逞しく生きる人たちを写した戦後と、時が流れる順に並んでいる。その移り変わりは色の数に如実に現れている。戦争は、日常から確実に色を奪ってゆく。

私は以前、戦艦大和に軍医として乗艦されていた医師の祖父江逸郎先生を取材した際、レイテ沖海戦を経て日本へ戻り、転勤命令によって大和を下りて広島・江田島の海軍兵学校大原分校での任務中に原爆を体験されたお話を伺った。

「この日は朝から快晴だったのですが、突然ピカッと何かが光ったと思ったら、ドカンというすごい音がして、分校の窓ガラスがたくさん割れました。何が起こったのかしばらく呆然としておったんだけれど、外へ出てみると、海を隔てた対岸の北の空にキノコ雲が空へ向けてゆっくりと、そして静かに昇っていくのが見えた。その雲はどんどん容積を増していって、不気味にどんどんどんどん大きくなっていったんです。それを見て、これはただごとではないぞと感じましたね」

祖父江先生は原爆投下から3日目、軍の調査隊の一員として広島入りされている。

「市街地はほぼすべて壊滅しとって、建物も跡形もないくらいで、一面の焼け野原でした。視界を遮るものはほとんど何もなく、広島市の周辺の山の木々が茶褐色に焼け焦げているのが見えたくらいです。路面電車は爆風でガタンと横倒しになっておって、燃えてしまったんでしょう、黒焦げになっていました」

今では戦争の時代を生きた多くの方が鬼籍に入られ、直接話を伺う機会はかなり少なくなっている。しかしこうして解凍された温もりのある記憶をつないでいくことは、戦争を体験していない私たちにもできる。例年よりも家にいる時間が長くなる今年の夏、本書とじっくりと向き合って考えてみてもらいたい。この先も平和であり続けるには、後世へ思いや記憶をつなぐことが大切なのだ。

文=成田全(ナリタタモツ)