東京の坂道を巡りながら考える、のぼりくだりの人生。坂好き必読の散歩小説

公開日:2021/6/22

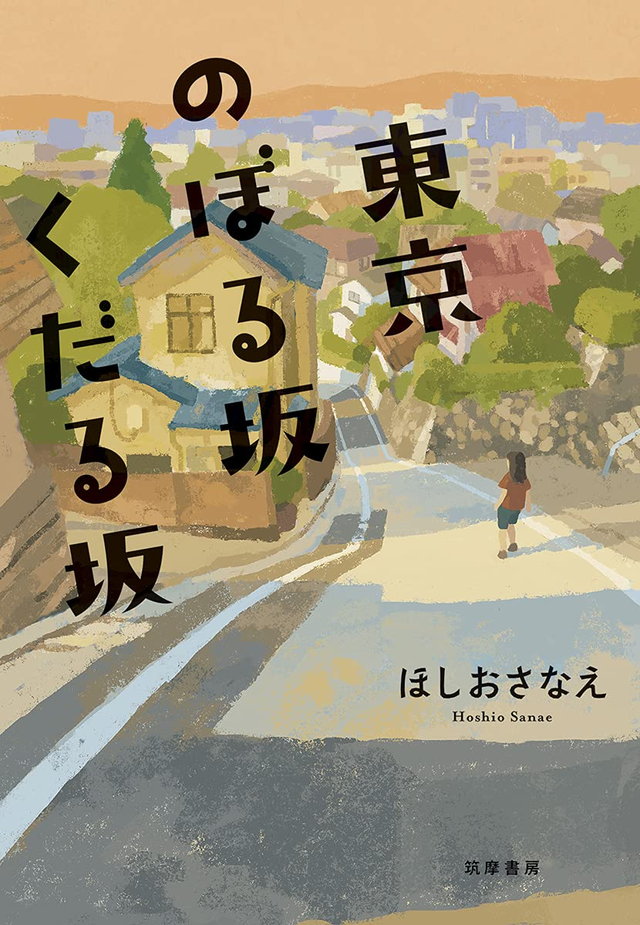

東京は坂が多い都市です。たとえば渋谷は地名に「谷」と入っているとおり起伏が本当に多く、渋谷駅は宮益坂や道玄坂の麓の、いわば谷底にあります。でも、せわしなく坂を行き来していると、「上っている」「下っている」という具体性は薄れて、ただ「坂道を歩いている」というだけになってしまいます。『東京のぼる坂くだる坂』(ほしおさなえ/筑摩書房)は、坂の起伏に自分自身を投影する、ある女性の脳内旅行を描いた17篇の物語です。

主人公は、母と2人暮らしの中年女性・蓉子。子どものときに両親が離婚して以来、蓉子と父は疎遠でしたが、父の死後10年弱が経とうかというとき、あるきっかけで蓉子は坂好きだった亡き父の足跡を辿りはじめます。

各章は実在の坂道が舞台になっていて、冒頭5章のタイトルを抜粋すると、幽霊坂、闇坂、狸穴坂、梯子坂、胸突坂です。ご存じの坂はあったでしょうか? 知っている坂が多ければもちろん楽しみは増しますが、実際にその坂道を巡る際にも活用できるマップが掲載されているので、知っている坂がなくてもどんな場所なのかを想像しながら読み進めることができます(ストーリー自体はフィクションです)。

章をまたいで度々繰り返される、蓉子の記憶に残っている父の問いかけがあります。それは「東京の坂で、のぼり坂とくだり坂はどっちが多いと思う?」というものです。当然、坂は進行方向によってのぼり坂にもくだり坂にもなるので、答えは「同じ」です。しかし、坂道というものをより深くとらえると、同じではないと言うこともできます。

書中にはたとえば詩人・萩原朔太郎が坂をモチーフにした言葉も引用されていますが、坂のアップダウン、周囲の地理的特色、坂の上からの景観などは、人生の旅路にしばしばなぞらえられます。主人公の蓉子は、浮き輪を片手にプールにゆっくり入っていくように、坂道に渦巻く時間・空間の中で一歩一歩踏み出しながら考えを巡らせます。

父はどうだったんだろう。人生をのぼり坂と思っていたのか、それともくだり坂と思っていたのか。わたしたちのもとを去って、坂のある場所を転々とした。のぼるように? それともくだるように? ぼんやりそう思いながら、三折坂のふたつめのカーブを曲がる。遠くは見渡せるのに、ふりかえると、もと来た道が見えない。

冒頭にご紹介した5つの坂の名前はどれもユニークですが、地名の背後にはさまざまな歴史・物語・経緯があります。きっと読後は、身の回りの坂の名前や地名が気になるようになって、自分の住環境の解像度がグッと高まるはずです。

たとえば、本書で描かれている東京都内だけではなく、全国さまざまな場所に「汐見(潮見)」と名がついている場所があります。多くの場合このネーミングには、「その場所から海が見える」という立地条件が関わっています。しかし、本書に出てくる汐見坂もそうなのですが、「汐見」と名がついている場所から海が見えないということは往々にしてあります。昔はその場所から海が見えていたけど、建物が増えたり埋め立てられたりしてその景観はなくなって、名前だけ残ったということです。御茶ノ水駅付近の駿河台から駿河(静岡)のほうの起伏を眺めて、蓉子は時間の不可逆性を肌で感じながらこのようにつぶやきます。

この渓谷が景勝地で、ここから富士山も見えた。ぎっしりと建物がならぶいま、そのころの姿を思い描くことはできない。いまの姿を江戸時代の人が見たら驚くだろう。

こういう風に思いを馳せたところで、何か心持ちが革命的に変わるわけでもなく、景観が良くなるわけでもありません。しかし、あれこれ考えながら坂をのぼったりくだったりすることは、最も手近に脳内旅行やタイムトラベルをする方法なのだと本書は教えてくれます。たまにそのような時間を過ごすようにしていると、不安定で乾いた悪路のような世の中をあちこち行き来する際、ふと一歩立ち止まって打ち水をするような心の余裕が生まれるのでしょう。東京ではない場所に住んでいる人も楽しめる普遍性を持った一冊です。

文=神保慶政