現代人が抱える問題を描く“名作少女マンガ”の凄みとは? 二村ヒトシ監督インタビュー(2)

更新日:2017/8/31

アダルトビデオ監督である二村ヒトシさんが少女マンガの名作を読み込み、斬新な解釈から現代人がつまずいている問題をあぶり出す、愛することも愛されることもうまくいかない人たち必読の書『僕たちは愛されることを教わってきたはずだったのに』(KADOKAWA)。今回は「ついつい頑張ってしまう人」の恋や人生がうまくいかない問題についての話題から。

■比べて頑張ってしまうから、息苦しくなる

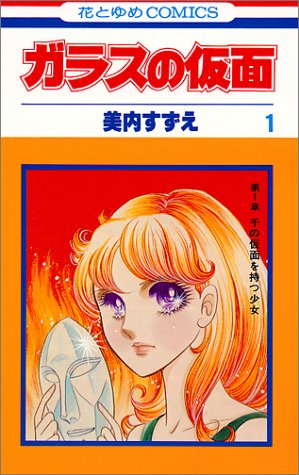

現在も連載が続く演劇マンガの金字塔『ガラスの仮面』。二村さんは「紫のバラの人の正体とか、速水真澄と北島マヤの恋愛を中心に考えるとありがちな少女マンガになっちゃうけど、これは姫川亜弓と北島マヤの恋愛なんだ、しかも百合とは違う、少年マンガ的な殴り合いだって考えると、すごく色んなものが見えてくる」と言う。

「これは亜弓の演劇能力が通用しない怪物=マヤが現れたという話なんです。亜弓が何を繰り出してもマヤの方が一枚上手。そしてマヤは才能に愛された天然であり、『自分がない人』でもある。そんな怪物とライバル関係になってしまったがために、亜弓は揺さぶられてしまう。しかも亜弓はこういう関係でしか自分の自意識をこじ開けられないという、真面目だし、痛々しい女性なんです。さらに亜弓は“虚無”であるはずのマヤの自意識もこじ開けていく。これはスゴイことですよ! それができるっていうのは、やっぱり姫川亜弓ってスゴイ女優なんです。それなのに、自己肯定感が全然ないんですよね(笑)」

姫川亜弓は映画監督の父と大女優の母のひとり娘として何不自由なく育った、美貌と才能に恵まれた天才だ。しかし自分のロジックがまったく通用しないマヤを前にしたことで「ついつい頑張ってしまう人」になってしまう。また北島マヤを陰ながら見守る大都芸能社長である速水真澄(紫のバラの人でもある)は、表面上はマヤを嫌う素振りを見せながら、心の底から愛し、誰よりも応援しているという二面性に苦しんでいる。こちらも「ついつい頑張ってしまう人」である。

「『ガラスの仮面』を再読して、この本を書いてみて、『なぜあなたは「愛してくれない人」を好きになるのか』で書いた女性の問題はまさに姫川亜弓の問題であり、『すべてはモテるためである』は速水真澄の問題なんだなと思いましたね。多くの男って『男はこういうものだから、こうあるべきだ』という観念に縛られていて頑固で、考えなさすぎだし、多くの女は苦しまなくていいことに苦しみ過ぎている。でも『ガラスの仮面』を読むことで、その構造に気がつける。『真澄は俺だ』『亜弓は私』と思えると、すごく物語が立体的になってくるんですよ。じゃあ2人はどうしたらいいか? 亜弓は自分のやりたい演技を突き詰めれば、マヤを客観的に見られる。比べて頑張ってしまうから、息苦しくなるんです。真澄は自分が仮面をかぶってることを自覚して、外してしまえばいい。でも現代の人のこじらせ方って、親がちゃんとしているから、いい子として育ってしまうというところがあるんですよね。そういう目線で見ると『ガラスの仮面』っていうのは、本当に今の人たちの抱えている問題が描かれているなと思いますね」

そして役を演じること以外は凡庸であるというマヤのような「主人公が空洞」という存在は、今の人気マンガの特徴ではないか、と二村さんは分析する。

「長く続くマンガだと、主人公は空洞で、魅力的なサブキャラがその主人公に吸い寄せられるという構造を意識的に採用している可能性はありますよね。今って、人気マンガは終われないじゃないですか。それはもうビジネス上の問題だと思うんですけど。だから主人公が何を考えているとか明確な目的を与えてしまうと物語が終わらざるを得なくなってしまうので、空洞にしてしまう。この前、ある編集者とそのことについて話していたら、『ONE PIECE』もそうですねって言ってました。そのあり方を『ガラスの仮面』っていうのは40年前からやっている。本当にすごいマンガですよ!」

■考えることをやめると、刺激ばかりが増していく

「多くはまだ恋愛をしていない処女の読者である女の子たちに、類型じゃない、ヤバイことを刷り込んでる少女マンガってすごいな、いいなって思う」と笑う二村さんが『僕たちは愛されることを教わってきたはずだったのに』で選んだ作品は、読者に「私はなんで恋をするんだろう?」ということを常に考えさせる力があるという。

「だけど類型的なポルノばかりになってしまうと、人間って考えることをやめちゃうんです。アダルトビデオはもちろん、少女マンガも刺激物じゃないですか。童話とかと違って、わかりやすいエンターテインメントとして見ることのできる刺激物を我々は作ってる。ところがそれがビジネスになって、ちょっとでも売らなきゃとなってくると、そもそも人間ってあんまり考えることは好きではないので、考えさせないで刺激ばかりが強くなっていく。食べ物でいうと、栄養がなくなって味付けが濃くなっていく……っていうと、なんか説教臭いねぇ(笑)。でも辛いものって、慣れていくじゃないですか。大量に作られて大量に食べられるものは味が濃い。でもそれって栄養ある? ということを言いたいんです。もっと栄養のあるもの、歯ごたえのあるものを食べようよって。この本で取り上げた少女マンガは栄養ありますよ! 刺激も強いけど、考えることを強いてくる、というか考えざるを得なくなってしまう。とても良いコンテンツだなと思うんですよね」

恋愛は砂糖菓子のように甘く官能的なだけではない。二村さんは「恋愛や性には、本来“ヤバイ部分”があるんです」と力を込める。

「それは世の中から『大いにやりなさい』と言われる恋愛であってもそう。恋愛というのは愛し合う2人がそれ以外の人を差別する、社会を乱すものなんです。だから『恋愛してます!』ってSNSに投稿するものじゃないんですよ。恋愛の本来の形っていうのは表に出ないもの、ある意味ヨコシマなものなんです。そのヨコシマな部分を残しておかないと、人間の存在そのものが息苦しくなってしまう。それは第6章で取り上げた吉野朔実が『少年は荒野をめざす』で描いている。恋愛っていうのはヤバイ、なぜならそれは“してしまうもの”だからなんです」

『少年は荒野をめざす』について論じた第6章で、二村さんは恋についてこう書いている。

つまり恋とは「似ているけれどちがう、私の分身」に対して、「私もそうなりたいけれど、絶対にそうなれない相手」に対して、「私がそうなりたかった私」に対して抱く感情なのではないか。だとしたら、それは逆転したナルシシズムだよな。

さらに恋愛の先にある性について聞くと、「セックスって何かっていうと、僕は“抜け道”だと思ってるんです」と語る二村さんの真意とは? 次回「わかり合えない人が同じ場所にいる“世界”を知るために」で詳しく伺います。

取材・構成・文=成田全(ナリタタモツ)

「『少女マンガってアダルトビデオと似てるな、そっくりだな』と思った」二村ヒトシ監督インタビュー(1)

■関連リンク

『僕たちは愛されることを教わってきたはずだったのに』外伝

「ポルノとしての少女マンガ」

https://kadobun.jp/readings/43

[プロフィール]

にむら・ひとし AV監督。1964年東京・六本木生まれ。慶應義塾大学文学部中退。大学在学中の84年から劇団「パノラマ歓喜団」を主宰、95年まで務める。97年アダルトビデオ監督としてデビュー。女装美少年シリーズや痴女モノなど固定観念やジェンダーが揺らぐような作品を世に送り出している。著書に『なぜあなたは「愛してくれない人」を好きになるのか』、『すべてはモテるためである』、『オトコのカラダはキモチいい』(金田淳子、岡田育との共著)など。