米人気小説家ポール・オースターが過去の自分と語り合う異色短編。人間を「豆」だと思っていた幼少期の記憶

公開日:2024/2/22

「この小説家の頭の中って、どうなっているんだろう?」とか「こんな変わった話、一体どうやって思い付いたんだろう?」という小説との出会いは、読書の醍醐味の一つでしょう。

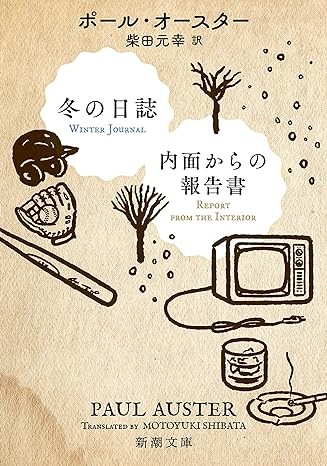

風変わりな中編2編が収録された『冬の日誌/内面からの報告書』(ポール・オースター:著、柴田元幸:訳/新潮社)は、著者自身を投影した1947年生まれの主人公が、過去の自分に「きみ」と呼びかけながら回想を行い、新たな発見やあちこち記憶の寄り道をしながら展開していきます。

生まれてから現在までの、二十一の定住所(パーマネント・アドレス)。もっとも、生涯でどれだけ頻繁に引っ越してきたかを考えると、「恒久的な(パーマネント)」という言葉はおよそ適当とは思えない。むしろ、二十の中継地点を経た末に、恒久的になるかもしれないしならないかもしれないひとつの住所に至っているという感じ。

今の自分が「現在地」にいるとして、自分はどのような「点と点」を経てきたのか? そしてこれから、どのような「点」を経て「現在地」は更新されていくのか? その現在地を層にすると、どんな模様をしているのか? 両編はそんな問いかけを中核に据えています。

著者は1985年から1986年にかけて『ガラスの街』『幽霊たち』『鍵のかかった部屋』などニューヨークを舞台にしたフィクション作品三部作で評価されてキャリアを打ち立ててから、ラジオリスナーの体験談を収集した『ナショナル・ストーリー・プロジェクト』といったノンフィクション作品も手がけてきました。

本書は2011年と2012年、著者が60代半ばのときに執筆されましたが、様々なタイプの作品を手がけてきた経験が入り混じった作品です。良い意味でとてもカテゴライズがしにくく、著者自身の回想が基盤になっていることは間違いないのですが、本当なのか作り話なのかは読者にはなかなか判別できません。

「ああ、そういえばこんなことがあってね」というような思い出話は、聞いていて楽しいことがある反面、あまりに個人的すぎて、彼とごく親しい人や、ファンでもない限り退屈してしまうこともあります。

しかし、本書で展開される回想は、他者・場所・物にも自分が宿っているという考えのもと独特な回想の話法で展開していくため、著者のことを全く知らなくても自ずと巻き込まれてしまう魅力を持っています。描写の対象は、実際にあった出来事だけではなく、起こらなかった出来事、そうだったかもしれない自分、勘違い、思い込み、妄想、執念、なども含みます。

五歳か六歳、ひょっとしたら七歳まで、人間(ヒューマン・ビーイング)という単語は人豆(ヒューマン・ビーン)と発音するのだと君は思っていた。あんな小さな、ありふれた植物によって人類を表すなんて不可解だとも思ったが、この誤解の筋が通るよう考えの方をねじ曲げ、豆は小さいからこそ意味深いのだ、人はみな母親の子宮の中で豆ほどの小ささで出発するのだから、ゆえに豆こそ生命それ自体のもっとも真の、もっとも力強いシンボルなのだと君は決めたのだった。

昔住んでいた場所の住所やアパートはこんな名前で、家の中はこんなふうだった。子どもの頃好きだった映画はこんなストーリーで、こんな格好で、こんなイスに座って、こんな飲み物やお菓子を口にしながら観て、そのまわりには誰々がいて……など、するすると自分の思い出も浮き上がってくるはずの本書は、外が寒い日に家やカフェのぬくぬくとした空間で読むのにピッタリな一冊です。

文=神保慶政