ノンフィクションかつフィクション。人気ミステリー作家が仕掛ける前代未聞の「平成史」

公開日:2020/3/7

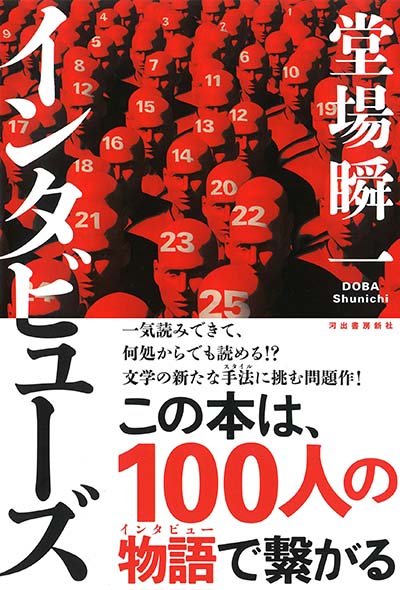

『インタビューズ』(堂場瞬一/河出書房新社)は不思議な「作品」だ――。

この本は、平成元(1989)年の大晦日、渋谷の居酒屋で「俺」が友人との些細な言い争いから、「毎年一回、大晦日に渋谷のスクランブル交差点で取材して、その年一番印象的だった出来事について聞く。それをまとめて……ちょうど今年、平成元年じゃないか。平成がいつまで続くか分からないけど、毎年このインタビューを続けていけば、平成を網羅することになるんじゃないか?」と決意を固める場面から始まる。

「俺」は新聞社の新潟支局で記者を務めており、これは平成元年当時の著者自身の境遇とも完全に重なる。もうすでにこの時点で、本書がフィクション(虚構)なのかノンフィクション(事実)なのかが分からなくなる。そして、本書ではこれ以降、平成元年から平成31(2019)年までの31年間分、毎年3~4人ずつ、計100人のインタビューが1人につき3~4ページの分量でひたすら並べられているのだ。

それぞれのインタビューで語られているのは、冒頭の会話の通り、「その人にとってその年一番印象的だった出来事」。そのためトピックは、昭和天皇の崩御、ベルリンの壁崩壊、55年体制の崩壊、オウム真理教事件、阪神淡路大震災、ウィンドウズ95の発売、9・11同時多発テロ、SMAPの解散などといった社会事象から、セクハラで会社をクビになった、ニューバランスのM1300を3万円で買った、巨人・中日の首位決戦、暴行容疑で逮捕されたなどのごく個人的な出来事まで、見事なまでにバラバラだ。

また、インタビュー対象者も18歳の高校生から71歳の無職、警察官、会社役員、外国人、主婦と多岐にわたっている。

当然、一貫したストーリーもなければ、主人公もいない。数人分のインタビューを読み進めたところで、自分が読んでいるのはいったいフィクションなのかノンフィクションなのか、ますます混乱することになるだろう。そして時々、「俺」が作家デビューしたこと、『雪虫』といった小説を書いたことなどが出てくるが、これも完全に著者自身の平成の歩みと合致している。

ならば、本当に著者が渋谷でインタビューした“ノンフィクション”として読めばいいのかというと、そうとも決めつけづらい。過去にインタビューした人の娘に20数年後にたまたまインタビューする…などといった「偶然」が多いため、そのままノンフィクションとも受け取りづらいのだ。言うまでもないが、この「偶然」は著者自身が意図的に仕組んだ仕掛けだろう。つまり、フィクションともノンフィクションともつかない不安定さを楽しんで欲しいということだろう。

もうひとつ、本書の特徴として挙げられるのが、100人分の短いインタビューが並べられているという特殊な構成のため、どこから読んでもいいということである。興味のある年から読んでもいいし、飛ばしながら読むこともできる。極端なことをいえば、ラストの平成31年から時代をさかのぼるように読むことも可能だ。平成という時代を丸ごと理解しようと思えば、最初から順番に読んでいくのが一番いい。

そういう意味では、先にこの本には一貫したストーリーもなければ、主人公もいないと書いたが、平成という時代そのものがストーリーであり、本書の主人公であるともいえる。

最後に、本書がフィクションなのかノンフィクションなのかという疑問については、一番おしまいのページにひとまずの解答が記されている。ただ、それを素直に信じるか否かは――読者次第だ。

文=奈落一騎/バーネット