聴覚障害のある少女と、“ある秘密”を抱える少女。目に見えないものを抱えるふたりは、真の友達になれるのか

公開日:2021/10/20

人は見た目だけでは判断できない。そんなの当たり前のことだ。それでもぼくらは「見てわかること」だけで他者を判断してしまうことがある。年代、性別、国籍、障害の有無……。目の前にいる人を“見た目”で勝手にカテゴライズして、自分の理解と想像が及ぶ範疇に無理やり押し込めてしまう。それが相手のことをひどく傷つけてしまう、なんて考えもせずに。

『雨夜の月』(くずしろ/講談社)はまさにそんな作品だ。目に見えることがすべてではないこと、そして見えるものだけで他者をジャッジする行為がいかに乱暴であるのかを、容赦なく読者に突きつけてくる。

本作は主人公の咲希が、高校入学直前にピアノのレッスンに向かおうとしているシーンで幕を開ける。ぼんやりしていた咲希はひとりの少女とぶつかり、手を擦りむいてしまう。すると、その少女は無言で咲希に絆創膏を差し出し、去ってゆく。とても美しく、幻想的なワンシーンだ。

物語が動き出すのはその直後。高校に入学した咲希を待っていたのは、その少女だったのだ。彼女の名前は奏音(かのん)。咲希のクラスメイトであり、しかも隣の席に座る生徒だった。

しかしそこで、教師からひとつの事実が告げられる。それは奏音に聴覚障害があること。ざわつくクラスメイトたちと同様に、咲希も驚き、言葉を失ってしまう――。

聴覚障害は見てわかるものではない。だから、なかなか気づくことができない。それは現実世界でも同じだろう。本当はすぐ側にいるかもしれないのに、ぼくらは気づけない。だから時折、彼らの存在を「いないもの」として扱ってしまう。

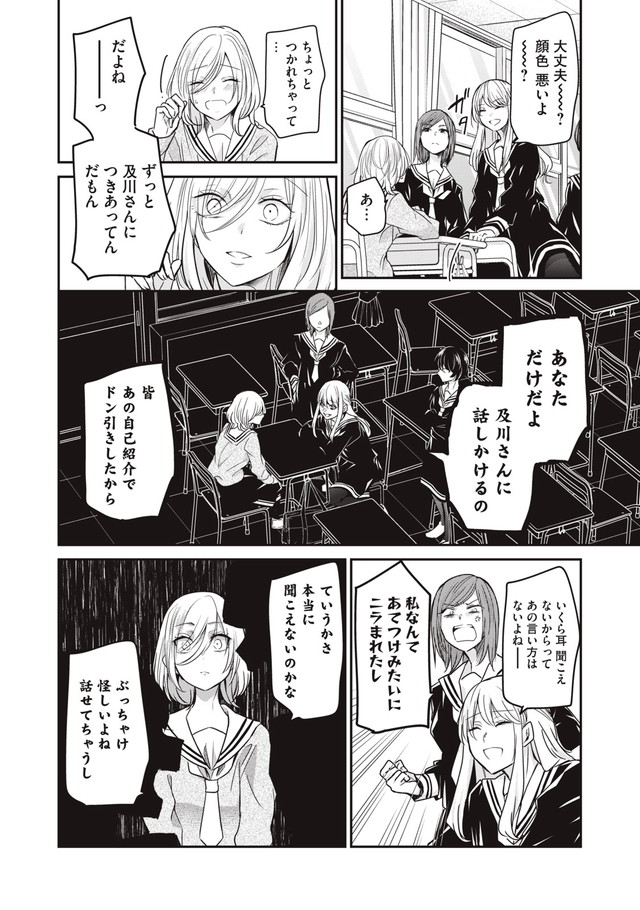

そんな無知による差別や偏見に、奏音は何度も傷つけられてきたのだろう。第1話で奏音は「サポートなんていらない」ときっぱり言い切ってしまう。教室にいても、誰も寄せ付けないような雰囲気を漂わせる。それに対し、クラスメイトたちのなかには反発心が芽生え、次第に奏音は孤立していく。

でも、それは奏音なりの「身を守るための手段」なのではないか。傷つけられてしまうくらいならば、最初からひとりでいたほうがマシ。期待して裏切られるくらいならば、最初から期待しないほうがマシ。奏音は積極的にひとりを選んでいるのではなく、「マシ」なほうを選んでいるだけなのだ。

そんな奏音の壁を壊していくのが咲希。どんなに冷たくあしらわれても、咲希は奏音に関わろうとする。やがて奏音は根負けし、そこからふたりの仲が深まっていく様子が描かれていく。

咲希と出会ったことで、奏音が笑顔を見せる瞬間は確実に増えていく。一方で、奏音のなかにはわだかまりが残ったままでもある。たとえばそれは、他者と親しくなることで、相手に負担を押し付けてしまうのではないかという葛藤。障害がある奏音と障害のない友人との関係は、ときにアンバランスなものにもなってしまう。意図せずとも、サポートする者とされる者という構図に変化してしまうからだ。だから奏音は「サポートなんていらない」と拒否するのだろう。対等な友人関係を築けないのなら、最初からそんなものは望みたくない、と。

そんな奏音の胸の内を知った上で、咲希は彼女との距離を縮めていく。それは咲希がやさしいから、ではない。もちろん、彼女がやさしいのは事実だ。でもそれ以上に、咲希には抱えているものがある。咲希もまた、「目に見えないもの」を抱え、たったひとりで悩んでいる。だからこそ奏音の孤独に共感し、わかり合いたいと願うのだろう。

本作のタイトルにもなっている「雨夜の月」とは、雨雲に隠れた月のように“目には見えないもの”を表す言葉である。奏音にとっての雨夜の月とは、聴覚障害があること。では咲希にとっての雨夜の月とはなにか。それは第1巻のラストで示唆される。

目に見えないものに思いを巡らせること。それはとても難しいことだが、決して無理なことではない。そしてその先にあるのは、美しく豊かな関係だ。不器用ながらも仲を深めていく咲希と奏音は、ぼくらにそんな大切なことを静かに教えてくれる。

文=五十嵐 大