かつての親友をミイラに仕立て上げる。清めた心臓を傷つけないように慎重にミイラの体の中に戻すが…/ファラオの密室①

更新日:2024/1/19

『ファラオの密室』(白川尚史/宝島社)第1回【全7回】

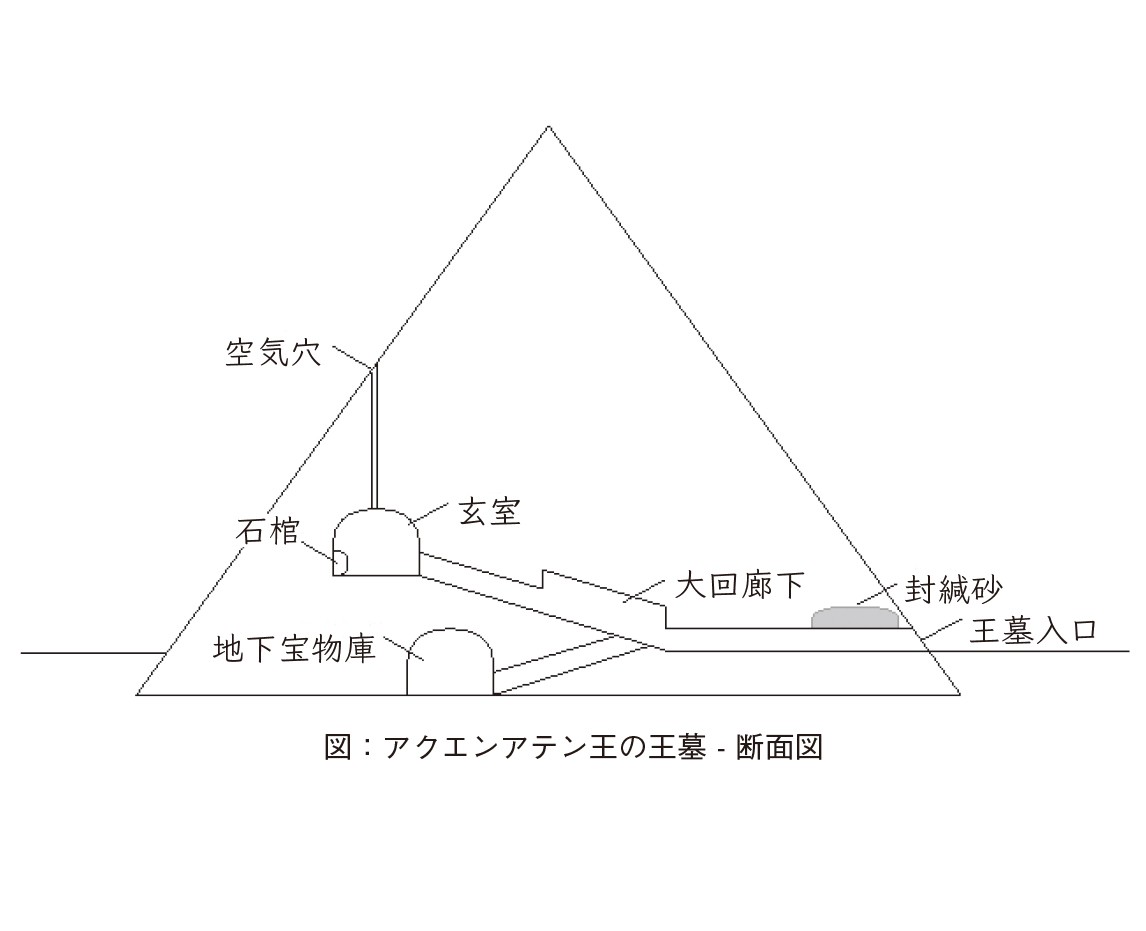

舞台は、紀元前1300年代前半、古代エジプト。死んでミイラにされた神官のセティが、心臓に欠けがあったために冥界の審判を受けることができず期限付きで地上への復活を許されたタイミングで、地上では前代未聞の大事件が起きていた。なんと、ピラミッドの密室に保管されていたはずの先王のミイラが、棺の中から消えていたのだ…。これはエジプト全体を揺るがす事態だった。

2024年・第22回『このミステリーがすごい!』大賞受賞作の『ファラオの密室』は、タイムリミットが刻々と迫るなか、地上に復活した神官セティが、エジプトを救うため、ミイラ消失事件の真相に挑むミステリー小説です。

主な登場人物

セティ……………………上級神官書記。半年前に起こった王墓の崩落事故で命を落とす。

タレク……………………ミイラ職人。セティの親友。先王アクエンアテンのミイラを手掛ける。

カリ………………………奴隷の少女。生まれはハットゥシャ(現在のトルコ南部)。

メリラア…………………神官を束ねるエジプトの神官長

アクエンアテン………… 先代の王。エジプトの主神をアテンと定め、ほかの神々への信仰を禁じる。一年前に病死。

トゥトアンクアテン……アクエンアテンの子であり、現在の王。先王に倣い、アテン信仰を支持。

ジェド……………………生前のセティの同僚。神官書記

アシェリ…………………生前のセティの同僚。上級神官

イセシ……………………セティの父。書記長を務める。宰相アイの部下

アイ………………………文官を束ねるエジプトの宰相

ホルエムヘブ……………軍を束ねるエジプトの将軍

ムトエフ…………………王墓建設のために作られた建設村の警察隊長

パヌトム…………………カリの属する班を指揮する班長

ペルヌウ…………………カリの属する班を指揮する副班長

アテン……………………太陽を司る神

マアト……………………真実を司る神

ネフェル…………………マアトに仕える従者

葬送の儀 七日前

タレクの仕事場からは、砂漠にそびえる王墓がよく見えた。

王墓は月明かりに照らされ、日が沈んだあとも光り輝いて見える。白亜に輝くその威容は、まさしく王の権威の象徴だ。

王墓の周囲では、闇の中でも黒々とした人々の影がうごめいて見えた。七日後に行われる葬送の儀のためだろうか、冥界へ旅立つ王を送り出す神官団と、その従者たちが、祭礼の準備に慌ただしく動きまわっている。

タレクは視線を落とし、あらためて眼前に横たわる男を見つめた。葬送の儀の主役、偉大なる先王アクエンアテンは、まるで静かに眠っているかのように見える。だが、すでに事切れているのは疑いようもない。ほかならぬタレクが、その遺体をミイラに仕立て上げたのだ。

目立たぬように入れた脇の切れこみから、そっと腹腔を覗きこむ。本来あった内臓は半年前に取り出され、それぞれのカノプス壺に収められていた。代わりに、そこには干上がった湖から採取された乾燥剤のほか、肉桂と没薬、それにたっぷりのおがくずが詰まっていた。

このあと棺に収められるミイラには、包帯が丁寧に巻きつけられる。だがその前に、思考や感情を司る心臓を体に戻す必要があった。少しの傷もつけないよう慎重に椰子油で洗い、乳香にまぶして清めたそれを、タレクはそっとミイラに戻し、慎重に縫い合わせる。

この世でもっとも栄誉ある仕事、王の遺体に施すすべての手技は、ミイラ職人として完璧であるべきだ。

そうできたはずだ――と、思いたい。だが、持てるすべての集中力を発揮したとはとても言えなかった。目の前にある王のミイラも、王墓の神秘の輝きも、葬送の儀への興奮も、タレクの心を上滑りしていた。

縫合を終えたタレクは、自らの顔にかけていた布巾をはずす。滴り落ちそうになった汗を拭い、小さくため息をついた。

この半年というもの、なにをしていても、ふとした瞬間に失った友のことを考えてしまう。我が手で遺体をミイラにし、冥界へと送り出した友。名を、セティという。

初めて会ったのは十六年前。なよっちいやつだ、というのが第一印象だった。だが、すぐにそれが見当違いだと悟った。体の大きさで負けていても、セティは自らが正しいと思ったら決して退かなかった。こてんぱんにやられたあとでさえ、その赤みがかった灰色の目には確固たる意志を宿していた。成長してからも線の細さは相変わらずだったが、卓越した知性に磨きをかけ、死の瞬間まで、立派に神官書紀の務めを果たしていた。

友人と呼べる者は多いが、セティはかけがえのない親友だった。小さいころからよく知っている、実直な男だった。少なくとも、タレクはそう思っていた。だが、どれだけ長く共に時を過ごしても、知らない面はある。今回のことで、タレクはそれを嫌というほど思い知らされた。

――悩んでいたのなら、相談してくれればよかった。自分なら、受け入れることができたと思う。

しかし、どれだけ悔やんでも、もう遅い。セティは現世を離れ、冥界に行ってしまった。できる限りの手は尽くしたが、再会が叶うかはわからない。

タレクは後悔と諦念を抱えながら、愛用の石刃を見つめた。

エチオピア石でできた刃が、蠟燭に照らされて鈍く輝く。丁寧に研いだ刃はいつも、十分な仕事をしてくれた。

だが、今だけは、より鋭い、金属の刃に頼る必要があった。

タレクは静かに瞑目し、覚悟を決めた。セティに再会する方法がこれしかないのであれば、ほかに選択肢はなかった。

銅のカップを手に、傍らの壺から温めた蜜蠟をきっかり一デベン掬い取ると、タレクは最後の仕上げに取り掛かった。

<第2回に続く>