日本行きは夢。でもその裏では家族や故郷の村が壊れるジレンマも/カレー移民の謎 日本を制覇する「インネパ」⑦

公開日:2024/5/3

『カレー移民の謎 日本を制覇する「インネパ」』(室橋裕和/集英社)第7回【全7回】

いまや日本中で見かけるようになった格安インドカレー店。そのほとんどがネパール人経営で、いわゆる「インネパ」と呼ばれている。なぜ、格安インドカレー店経営者のほとんどがネパール人なのか? どこも“バターチキンカレーにナン”といったコピペのようなメニューばかりなのはどうしてなのか? そもそも、「インネパ」が日本全国に増殖したのはなぜなのか? 背景には、日本の外国人行政の盲点を突く移民たちのしたたかさや、海外への出稼ぎが当たり前になっている国ならではの悲哀に満ちた裏事情があった。『カレー移民の謎 日本を制覇する「インネパ」』は、どこにでもある「インドカレー店」から見る移民社会の真実に迫った一冊です。

ヒマラヤの奥地にまである日本語学校

僕はポカラからバスに乗り込んだ。

市街地を出ると、すぐに山道へと入っていく。ところどころで舗装が切れ、河原のようなガタガタ道や、ガケすれすれのスリリングな細い道をどうにか走っていく。途中で一度、後輪がパンクし修理に2時間ほどかかったりもした。交通インフラは20年前とあまり変わっていないようだった。

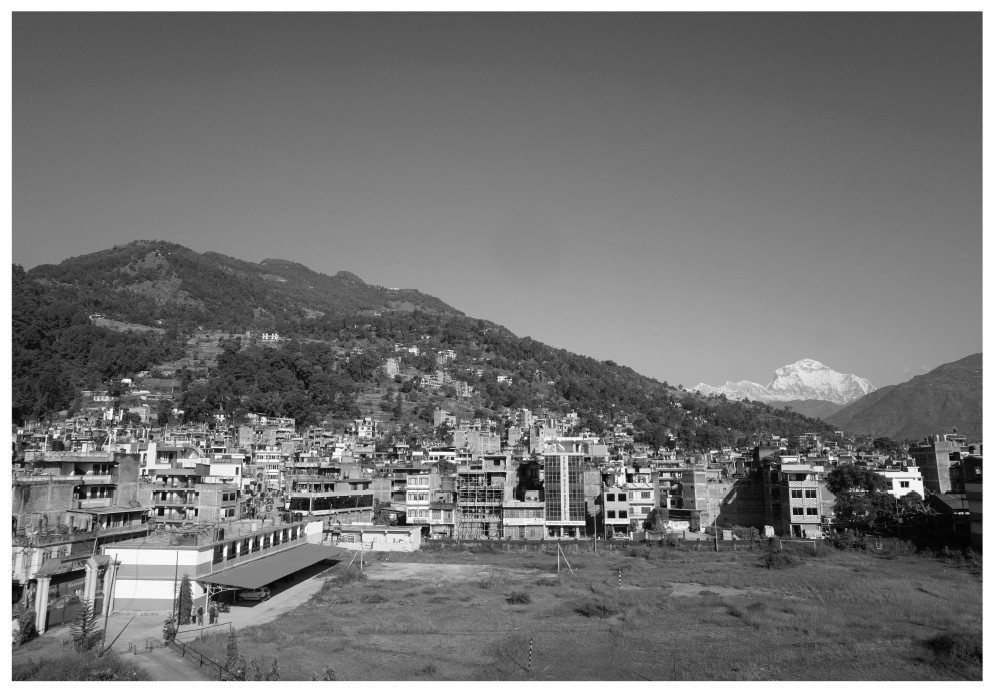

わずか50km程度の距離なのに半日近くかかって到着したバグルン郡の中心地、バグルン・バザールは、その名の通りなかなかに賑やかな場所だった。幾筋もの道に商店があふれ、色とりどりの服や食品や雑貨やスマホや家電やらが並ぶ。なるほどバザールだ。古くから交易の拠点だったという話を思い出す。そして街を見下ろすように、白銀の峰が美しくそびえる。標高8167mを誇るダウラギリだ。思わず見とれる。なんとも風情のあるヒマラヤのフトコロの市場といった感じだが、こんな地方に来てもやはり目立つのは海外出稼ぎのあっせん業者だ。それも「日本行き」を謳う会社が多い。

「バグルン・バザールは小さな街ですが、うちみたいな企業が10以上あるんですよ」

日本語学校を営むクリシュナさんは言う。古びた雑居ビルの2階に小さな教室がふたつ。黒板にはたどたどしい日本語が書かれている。壁には日本の地図や、「あいうえお」の50音表も貼られていた。10代から30代まで150人ほどの生徒が学んでいるそうだ。

「ここで日本語を学んで、沖縄、福岡、広島、大阪などの日本語学校に入ります。向こうで日本語を勉強しながらアルバイトで稼いで、卒業したら日本の会社に入って、家族を呼ぶ。それが生徒たちの目標です」

留学生を送り込むには、日本にある仲介業者を通すこともあれば、学校同士で直接アプローチし合うこともあるという。学費は12万〜16万ネパールルピー(約12万〜16万円)だが、日本に渡航するとなると、この学校が取るコミッション、航空券やビザ、日本側の学校の入学金や授業料などもろもろ合わせて160万ネパールルピー(約160万円)は必要になってくるという。それだけのお金をどうやって用立てるのか。

「親戚を回って借金をしたり、土地を担保にして銀行から借りたりしますね」

そう説明するクリシュナさんの表情は浮かない。聞いてみれば、どうもこのビジネスに疑問を感じているようなのだ。

「留学生だけじゃないんです。工場や、それにカレー屋で働くために、バグルンからたくさんの人たちが日本に行っています。だから小さな村はもう、働き手がいなくなって、年寄りばかりなんです。おじいちゃんおばあちゃんたちが、日本に行った子供の代わりに孫の面倒を見ている。親の愛情を知らずに育つ子供がどんどん増えている」

村の若者が丸ごと日本に行ってしまったような集落まであるのだという。だから畑は荒れ、打ち捨てられた家屋が残され、老人ばかりでは不便な山間部で暮らせなくなってしまったため、ここバグルン・バザールに降りてくるケースが増えている。

「村では野菜や米くらいは自分たちで育てられたから、お金があまりなくても生活ができたんです。でもバザールでは違います。なんでもお金を出して買わなきゃならない。現金が必要です。だからまた若者たちが出稼ぎに行く」

海外出稼ぎがあまりに増えすぎたため、伝統的な自給自足の社会が崩壊しつつあるのだ。そして取り残された子供たちがなにより心配なのだとクリシュナさんは言う。

「年寄りだけではケアしきれません。親の愛をもらえていないんです。だから悪いほうに行ってしまう子が増えている。ドラッグとか、アルコール依存症とか。地域で大きな問題になっているんです」

僕は日本で出会った何人もの「インネパの子供たち」の顔を思い浮かべた。言葉や文化の壁で苦労していた子ばかりだ。それでも、祖父母のもとに置き去りにするよりはと、カレー屋の親たちは無理をしてでも子供を日本につれてくるのだろうか。

こんな問題が広がっていても、「日本行き」を目指すバグルンの人々は多いし、こうして語学学校も乱立している。

「仕事がないからです。家族親戚の中で収入を得ているのはたった2、3人なんてところも多いです。その2、3人ももらえて月に1万ルピー(約1万円)くらい。これでは生活ができません。昔は田畑で働いているだけでよかったのですが」

ネパールの山間部だっていまや資本の荒波に洗われている。モノがあふれるようになったし、それを買うための現金が必要だ。世界的物価高の影響も大きい。スマホもいまでは生活インフラのひとつだ。誰もがFacebookやTikTokを使いこなしている。

「みんなiPhone14が欲しいんですよ」

自嘲気味にクリシュナさんは呟いた。

そしてお金のために山を出て、カトマンズすらすっ飛ばして海を越え、日本に渡る。残された里は過疎化していく。それでいいのかと感じながらも、クリシュナさんはこの学校を続けている。

「いろいろな問題があっても、バグルンの人にとって日本行きは希望なんです。だからこの仕事をやっています。家族や村が壊れてしまうことに手を貸しているような気持ちになることもあります。でも、日本語学校の需要はとても大きいんです。私がやらなくても、ほかの誰かがやりますよ」

日本行きの「相場」は120万円

その後、僕はハリチョールの中心部にある大きな民家にお邪魔させてもらった。家主は以前、近くの学校で校長先生を務めていたというヤム・バハドゥル・スウィシュさん(75)で、地域の顔役のような存在だ。

「うちの息子もひとり、日本に行ってるよ」

そう話すので、息子さんは日本でなにをしているのかと聞けば、

「カレー屋だよ、ほかにないでしょう。日本人の中ではネパール人といえば、もうカレー屋のコックってイメージしかないんじゃない」

なんて話す。ハリチョールでは110ほどの世帯があるというが、そのうち10〜15世帯くらいが家族を日本に送っているそうだ。意外に少ないかな? とも思ったが、ネパールの「世帯」は大きい。日本では世帯といえば「両親と子供」を指すことが多いように思うが、ネパールでは「一族」というほどの意味だろう。だから、たとえば父や息子やそのいとこなど7人が日本に行っている世帯もあれば、兄弟や妻や子供などなど30人ほどが日本に移住していった世帯もあるという。ほとんどがカレー屋だ。

「20年ほど前からかなあ、日本に行く人が増えたのは」

ヤムさんが振り返る。すでに日本で暮らす家族親戚を頼って行くわけだが、その際にかかる費用はなかなか高額だ。航空券などの渡航費だけではなく、ビザ取得をあっせんする業者への支払いだとか、開業費用を折半しようという日本側からの誘いもある。ブローカーもいる。

「120万ルピー(約120万円)以下には下がらないね。うちは170万ルピー(約170万円)かかった。留学の場合は90万ルピー(約90万円)くらいだが」

この金額をまかなうため、ヤムさんは銀行から借金をし、ローンで返済を続けている。息子はローンの費用を「〝ときどきは〞送ってくる」のだと苦笑いする。日本で生まれた孫は、ネパールの言葉は「ナマステ(こんにちは)」しかわからない。よくSNSで連絡をしているけれど、孫との会話は息子の通訳を介さなくてはならないのが少しさみしい。

「孫には日本でしっかり勉強して、幸せな人生を送ってほしいと思うけれど、本音をいえばネパールに帰ってきてほしい」

そう語るヤムさんの家は田畑に囲まれ、僕の目にはとても豊かに見える。鶏や水牛は、卵や牛乳やヨーグルトといった恵みを与えてくれる。庭には料理に使うハーブが茂り、バナナが実る。

「ここでは、街の人のようにお金の苦労をしなくて済む。自分たちだけで暮らせる。私はここから絶対に動きたいとは思わないけれど」

それでも若者は日本を目指すのだ。ハリチョールも近年では高齢者ばかりになり働き手が減っていることから、休耕地がずいぶんと多くなってしまったそうだ。

逆になにか、出稼ぎが増えていいことはあったのだろうか。聞いてみると、

「やはり収入がよくなった家庭は増えたから、そのぶん子供にお金をかけるようになっている。教育レベルは上がってきていると思う」

それに日本で稼いだお金でカトマンズやポカラで商売をはじめて、うまくいっている人もいるそうだ。ガルコット自体の過疎化や高齢化は進んでいるけれど、個々の家庭ではカレー屋として働くことで人生をうまく切り開けた人もけっこういるのだろうと思う。