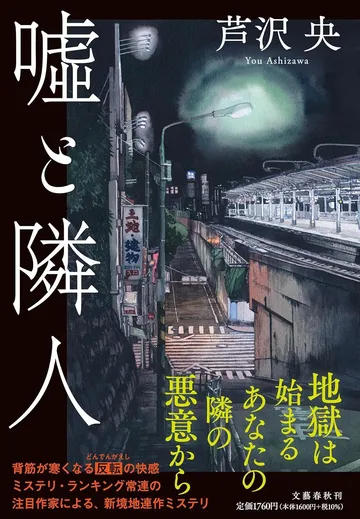

芦沢央の新作ミステリ!「可哀想なわたし」を演じるため、大きな罪を隠すため――さまざまな理由で「嘘」をつく隣人と、元刑事の思考合戦を描く

PR 公開日:2025/4/23

人は誰しも嘘をつく。自分を守るため、もしくは大切な人を守るために。中には息を吐くように意味のない嘘をつく人間もいるが、そういうケースはごく一部に限られる。芦沢央氏による連作短編集『嘘と隣人』(文藝春秋)の登場人物もまた、何かしらの意図を持って嘘をつく。多種多様な嘘がもたらす結末を見るにつけ、「事実を捻じ曲げ人を欺く」罪の重さに震える。気の迷いでついた瑣末な嘘でさえ、時に他人の人生を大きく変える。

主人公は、定年退職した元刑事の平良正太郎。家庭菜園の趣味を持ち、妻や子どもと仲睦まじい様子で余生を過ごしている。だが、元刑事の肩書を知る人に相談を持ちかけられたり、思いがけずトラブルに巻き込まれたりと、知らず知らず不穏な出来事の渦中に置かれてしまう。本書は、これまでテーマを軸に据えた単発のミステリー作品を発表してきた著者が、「キャラクター」を主軸としたはじめての小説である。

全5章からなるエピソードの中で、第2章の「アイランドキッチン」が特に印象に残った。現役時代、制約の多い警察官舎での暮らしを続けてきた妻をねぎらうため、正太郎はふと「家を買おう」と思いつく。自身の趣味である家庭菜園を存分に楽しむにあたり、今の賃貸暮らしを手狭に感じはじめていた矢先であった。思い立ったその足で駅前の不動産屋に向かった正太郎は、気になる物件を絞り込む中で見覚えのある建物に目を留める。「グランドシーサーあざみ野」――スタイリッシュな外壁が目を引くマンションは、かつて正太郎が捜査のために何度も足を運んだ建物だった。

マンションの高所から転落して死亡したのは、28歳の豊原実来。当時、事件性があると囁かれながらも、結果的に自殺と断定された。実来が追い詰められた理由は、あまりにも理不尽でやりきれないものだった。彼女の不幸のはじまりは、仕事の取引先相手が脳卒中を起こして亡くなったことに端を発する。亡くなった男性は、救急車の中で取引先の実来の名前を出し、「納品が遅れる旨を伝えてほしい」と繰り返し謝っていたという。結果的に彼の遺言は、実来への伝言に終始する形となった。実来は当然のことながら後味の悪さを覚えたが、事はそれだけで終わらなかった。亡くなった男性の妻・希美が、常識の範囲を大幅に超える形で実来に抗議をしたのである。

希美の抗議はどんどんエスカレートした。実来の職場は彼女を守るために最善を尽くしたが、抗議はやがて誹謗中傷へと形を変えて、実来個人の人格を攻撃しはじめる。

“だけどね、刑事さん、それよりヤバかったのは、そんな嘘を信じるやつがいたってことなんですよ――”

これは、実来の恋人が語った言葉である。デマや根拠のない誹謗中傷は、吹聴されるだけでも相当な心痛を被る。しかし、何よりも辛いのは、それらの「嘘」を信じる人間がいることだ。事実無根の作り話だろうとも、大きな声で言ったもん勝ち。そんな昨今のSNS情勢にも通ずる恐ろしさが、本書には如実に描かれている。

特定の人物に執着し、相手の尊厳を貶めるためならどんなことでもする。そういう人間は、残念ながら実在する。嘘で固めた「可哀想なわたし」の姿を守るため、ありもしない虚言をばら撒き、周囲の同情を買い、ターゲットの心を蝕んでいく。希美は、そういう人間だった。そのような相手にロックオンされたら最後、なにがなんだかわからぬうちに袋小路に追い込まれる。かくいう私も、似たような経験を持つ。当時は、大袈裟ではなく生きるか死ぬかのところまで追い詰められた。「嘘」は、時に人を殺す。

この章で出てくる「嘘」は、希美のそれだけにとどまらない。家を買うために訪れた不動産屋との会話の中で、正太郎は当時の捜査中には気付けなかった嘘に気付く。その嘘もまた、被害者の心を蔑ろにした身勝手な嘘であった。ただし、その嘘はある人物の傲慢さが生んだものでもある。嘘をつく人が悪いのは大前提として、「嘘をつくしかない状況に他者を追い込んだ」人の罪もまた、度外視できるものではない。

私たちの日常には、驚くほどカジュアルに嘘が蔓延している。優しさから生まれる嘘もあることを考えると、「嘘」そのものを全否定する気にはなれない。だが、人の言葉は生き物のように先の未来へと這い進み、思いがけない形で現実を変える。その重みを知りたい人は、ぜひ本書を手に取ってほしい。物語の中に漂う“現実”は、恐ろしいほど生々しく、読む者の心に滑り込むだろう。

文=碧月はる