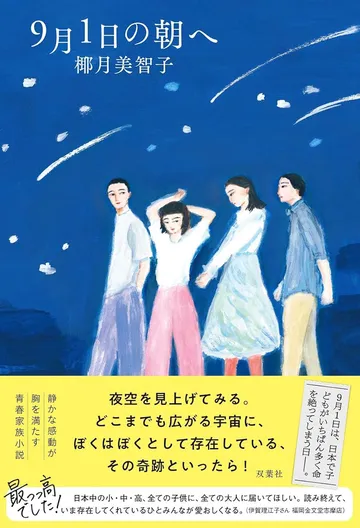

子どもの自殺が多い「9月1日」を越えるために。椰月美智子が「生きてほしい」と願いを込めて綴る、感動の青春家族小説【書評】

PR 公開日:2025/8/20

『9月1日の朝へ』(椰月美智子/双葉社)というタイトルを見ただけで「あっ」と思う人は少なくないかもしれない。長い夏休みが終わって、新学期が始まるその日の朝、みずから死を選ぶ18歳以下の子どもたちが多いという。そのことを、事実としてだけでなく体感として「わかって」いるかどうか。そこに、ひとつの分かれ道がある。

本作の主人公である高永家の四人兄妹は、ちょっと複雑な家庭環境に育っている。下二人が物心つく前に母親(ママ)が出ていき、祖母が「おかーさん」として一緒に暮らすようになった。やがて父親の再婚相手が「お母さん」になり、ときどきふらりとやってくるママにいやな顔一つせずにお茶を出してくれる。複雑だけど、雰囲気が悪いわけでも、不幸せなわけでもない。独特のかたちで、それなりにうまくまわっている、ありふれた家庭のひとつともいえるのだが、ありふれた家庭につきものである「思春期の子どもたちの悩み」によって、ほんの少し、ぎこちなさを帯び始めている。

そのなかでもとくに、繊細な揺れを抱えているのが三男の武蔵と末っ子で唯一の女の子である民(みん)だ。県内でもトップクラスの公立高校に通う武蔵は、あるときから女の子の格好をするようになった。マイペースで物怖じしない中学生の民は、その奔放さゆえに部活仲間から顰蹙(ひんしゅく)を買ってしまい、これまでどおりのびのびと笑うことができなくなった。そんな二人を、次男の智親はそっと適度な距離から見守っている。でも、長男で唯一の社会人である善羽(よしわ)はそんな智親を冷たくて薄情だという。家族なんだからもっとわかりやすく心配して、寄り添うための努力をするべきだと。善羽には、マスク焼けが気になって人前でマスクが外せなくなる智親の繊細さは理解できない。

子どもが誰とでも仲良く遊べるのは、他人の目を気にしないからだ。大人になるにつれて、自分はどう思われているのか、だけでなく、他人の目を通じて映し出される自分自身が本来どういう人間なのかもわからなくなって、足場の不確かな世界で立ち続けることができなくなってしまう。

そんな瞬間がふいに訪れたとき、人の脳裏には死がよぎる。他人に、世界に、受け入れてもらえていないような気がする自分の存在に絶望して。誰を責めるわけでもなく、ただ、その場から逃げ出したくなって衝動的にその手段を選んでしまう人もいる。その現実に、教師として直面せざるを得なくなった善羽もまた、ぐらぐら揺れる。自分の弱さと、前向きな言葉だけではどうにもならない心に向き合い、初めて、人が未来を生きることは想像していたよりもずっと難しいことなのだと思い知るのだ。

他人の目を気にするから、苦しい。だけど、他人がいないひとりぼっちの世界で生き続けることはもっと苦しいから、人はその世界の終わりを望んでしまう。そうならないために――9月2日以降の世界にたどりつくために、いったい何ができるのか。すぐそばにいる大切な人の絶望を見落とさないために、ひとりぼっちにしないために、自分はどうあるべきなのか。祈るような希望が本作にはちりばめられている。

文=立花もも