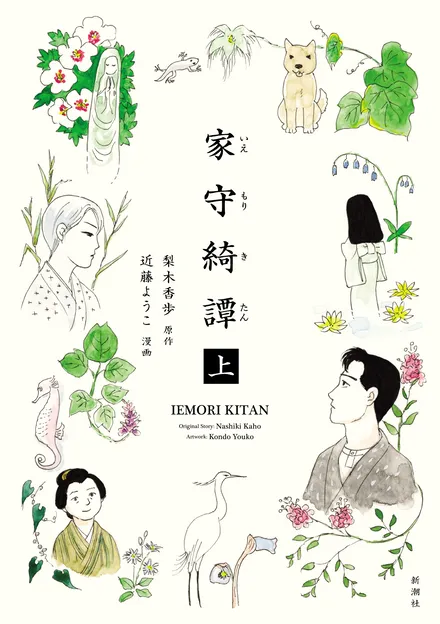

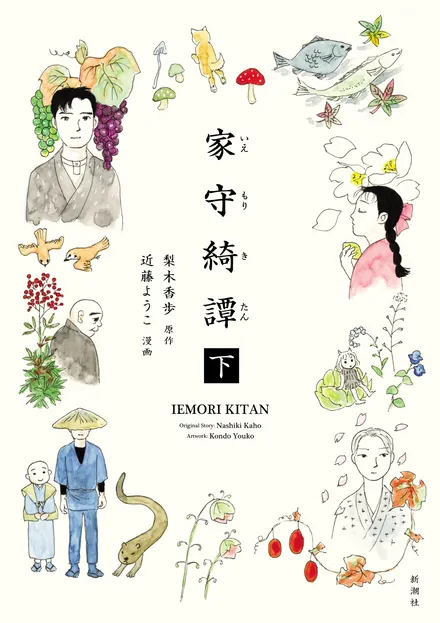

梨木香歩の傑作小説『家守綺譚』を近藤ようこがコミカライズ! 生と死の哀愁を描き出す【書評】

公開日:2025/11/15

かつて日本では、妖怪や怪異たちが人々と暮らしていた。「いる」のが当たり前だった彼らは、近代化が進むにつれて“迷信”とされ、いつしか私たちの目には見えなくなっていった。『家守綺譚』(梨木香歩:原作、近藤ようこ:漫画/新潮社)は、人と化け物が共に生きていた最後の時代を、穏やかに、静かに描く名作だ。

時は明治。売れない文筆家の綿貫征四郎は、亡き親友・高堂の父に頼まれ、彼の実家で「家守」として暮らすことになった。移り住んだのは、白木蓮や都わすれ、サルスベリに萩と、四季折々の草木に囲まれた家。やがて征四郎の前には、化け狸や河童、人魚など、人ならざるものたちが姿を現すようになる。

本書は、2004年に刊行された梨木香歩の同名小説を、漫画家・近藤ようこが独自の繊細なタッチで漫画化した作品だ。京都や滋賀を土地のモデルとしており、平穏でありながら少し不思議な日々が、季節の移ろいとともに紡がれていく。全35話で構成され、1話ずつ植物の名が添えられた物語は、「サルスベリ」の夏から始まり、ゆっくりと時を経て「葡萄」の夏に終わる。

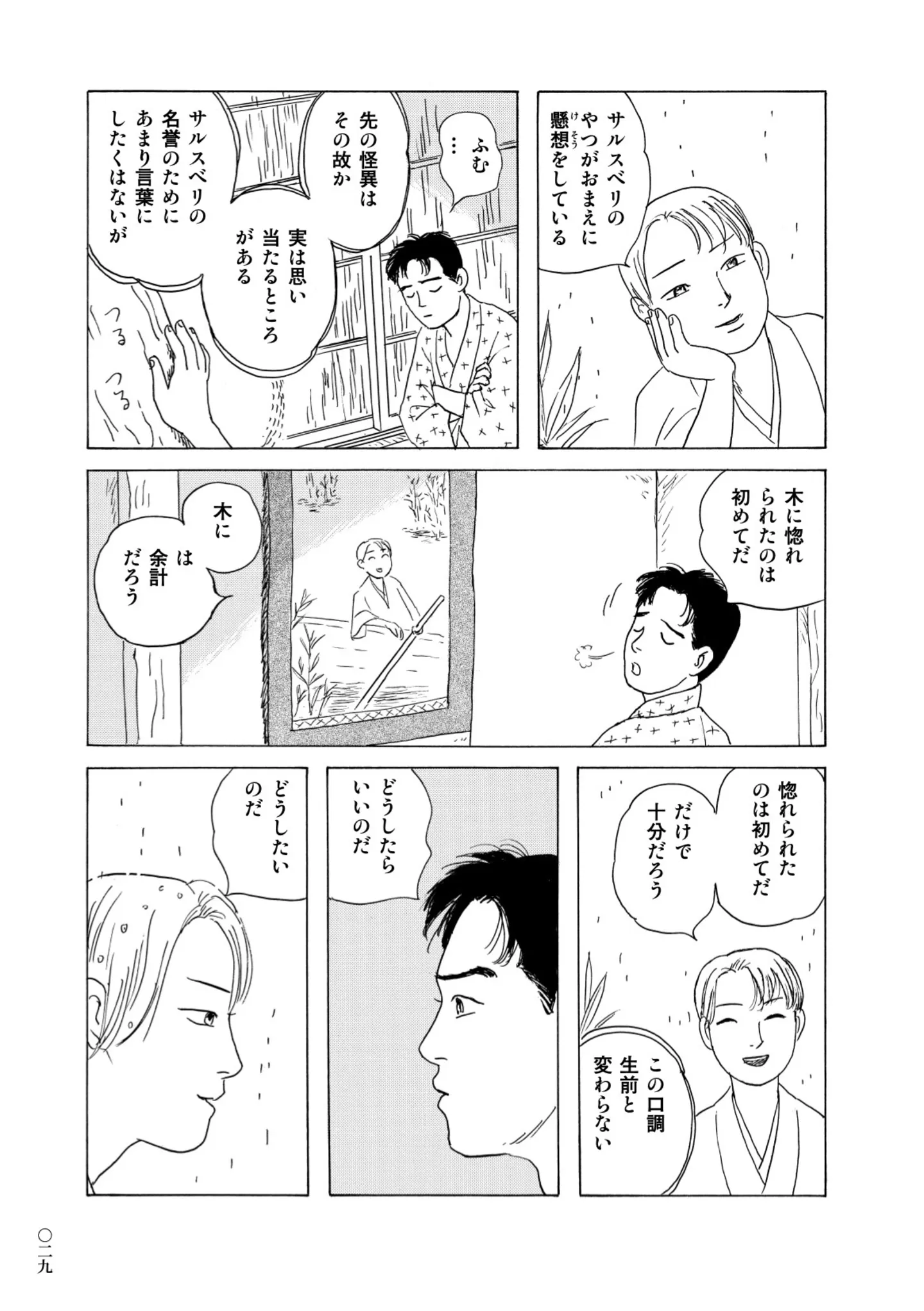

家守となった征四郎に寄り添うのは、彼に懸想する庭のサルスベリと、どこか「奇天烈」なところのある犬のゴロー、そしてこの世を去ったはずの高堂だ。湖で行方不明となった高堂は、ときに和室の掛け軸をつたって、またあるときには、どこからともなくふらりと現れ、征四郎に会いに来る。

征四郎の日常は、不思議なものたちとともに過ぎていく。庭の池には河童が現れ、土手を歩けば小鬼と出会い、夜には植物の化身が訪れる。だが、征四郎をはじめとする人間たちは、それらを特別視しない。「そこにあるべきもの」として、当たり前のように受け入れている。人と自然、そして妖怪たちが共生しているのだ。読み進めるうちに、「昔の日本人は、こうやって彼らと暮らしていたのかもしれない」と、遠い過去が心に浮かぶ。

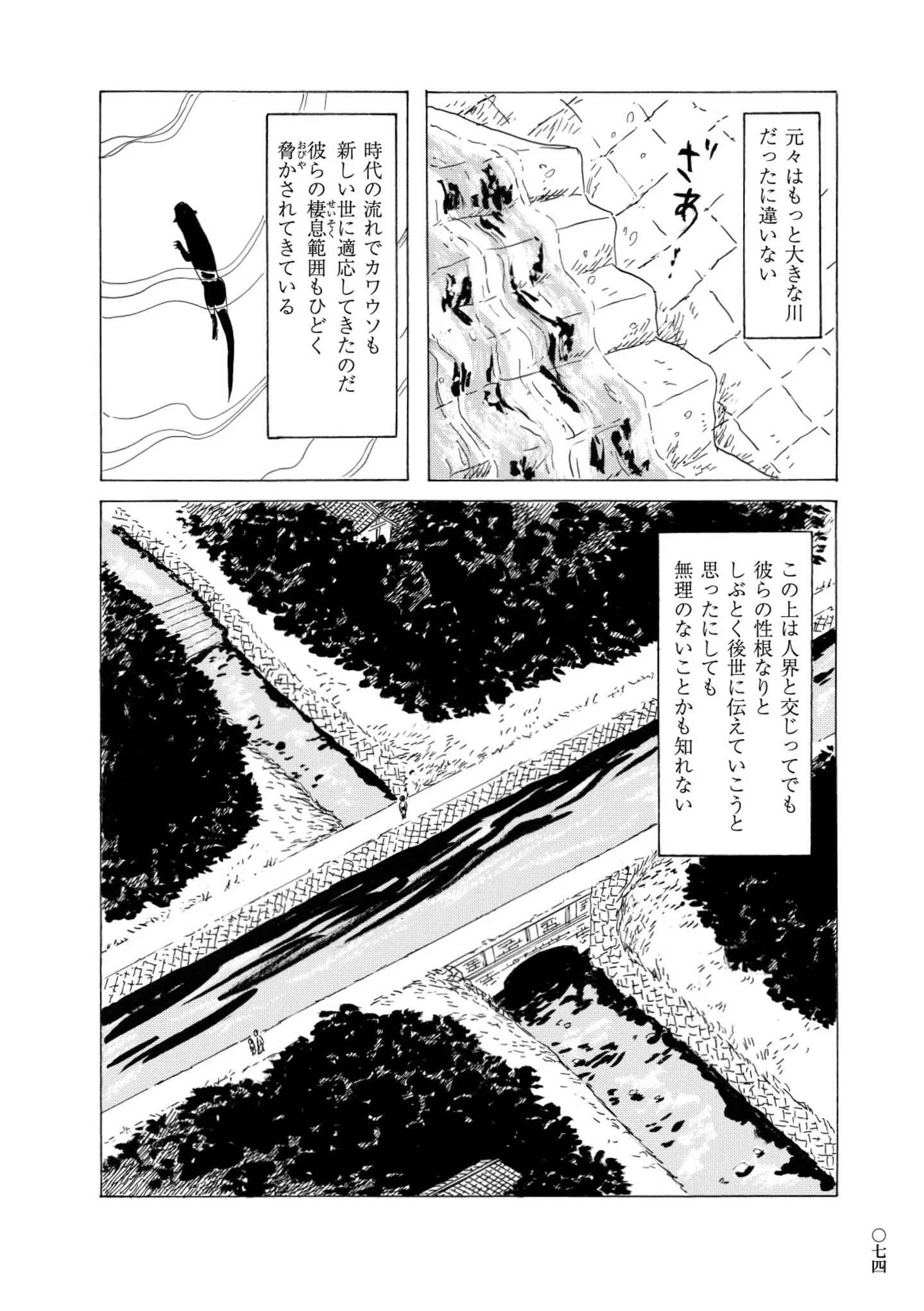

なかでも印象的だったのは、カワウソ老人が登場する「ネズ」の回。文明開化が進み、山や川に人の手が入りはじめ、住処を追われていく化け物たち。それでも新しい世に適応しようとする、彼らのたくましさがにじむエピソードだ。

「ホトトギス」の回では、彷徨う霊魂の哀しみが描かれる。山を駆け回るうちに、成仏できない魂たちを背負ってしまった化け狸。征四郎の介抱により回復した彼女は、お礼に松茸を集めて去っていく。よろよろと松茸を拾う姿には、愛おしさとともに胸が締めつけられた。

本作の根底に流れているのは、梨木香歩らしい“生と死の哀愁”だ。近藤ようこによる語りすぎない“余白のある描き方”が、作品のテーマを一層引き立てており、想像をそっと搔き立てられる。明確な説明のないまま、「あれはなんだったのだろう」という余韻を残して終わるエピソードも多く、寂しさや温かさが入り混じった読後感を味わえるだろう。

今は忘れ去られた暮らしの話でもあり、非日常へのささやかな冒険譚でもある『家守綺譚』。物思いにふけりたい秋の夜、静寂の中でぜひページをめくってみてほしい。身近にいる懐かしいものたちの気配を感じられるはずだ。

文=倉本菜生