「劣等感に苦しまずに創作したい」というのは「健康的に覚せい剤をやりたい」と言っているようなもの。漫画家・カレー沢薫が教える創作論とは

更新日:2024/1/18

「劣等感に苦しまずに創作したい」というのは「健康的に覚せい剤をやりたい」と言っているようなものです。

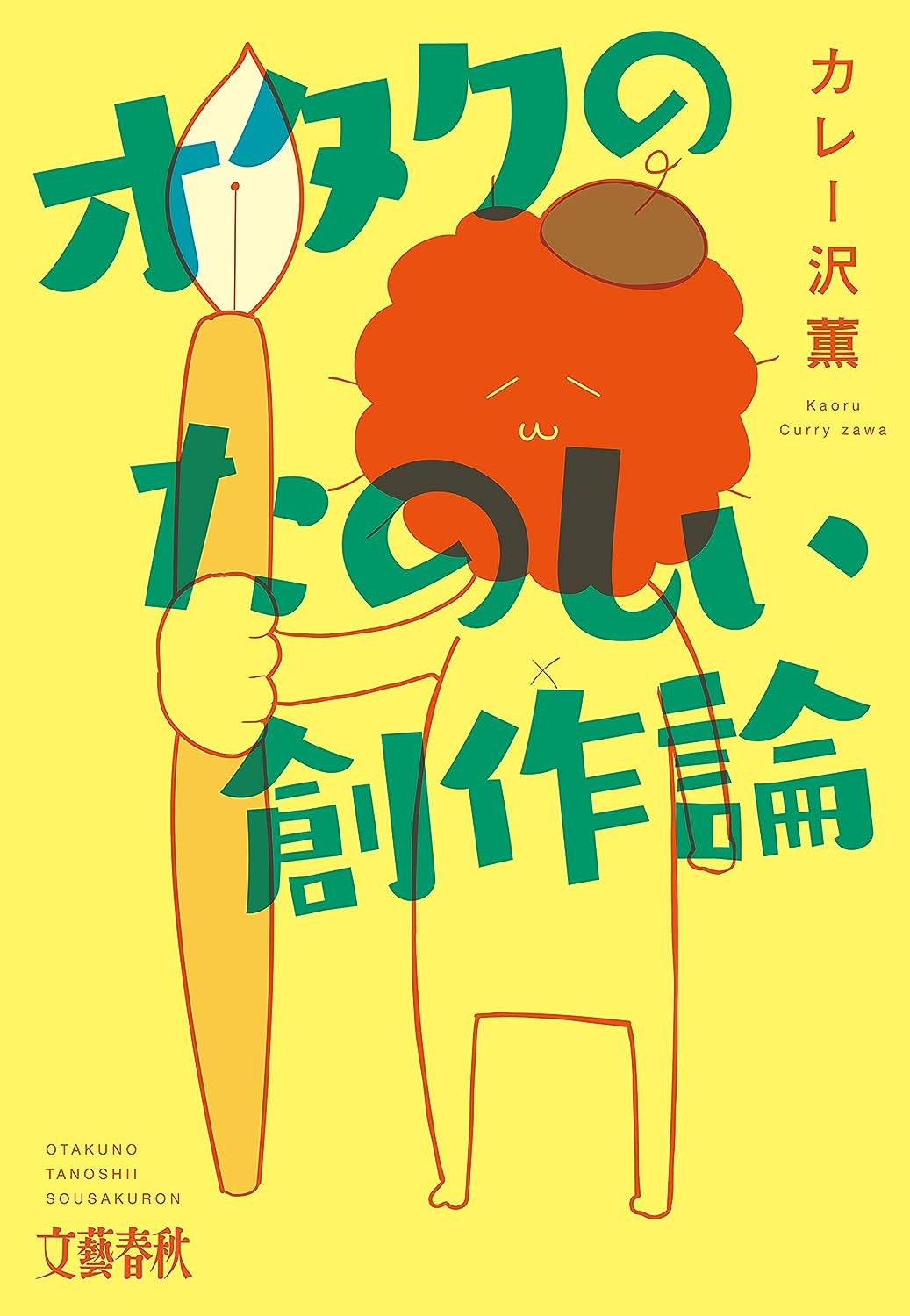

10月、この一文がSNS上で強烈にバズっていた。出典は『オタクのたのしい創作論』(カレー沢薫/文藝春秋社)。著者は『ひとりでしにたい』なども話題になっている気鋭の漫画家、カレー沢薫。一応本業は漫画家のはずなのだが、文章があまりに面白くキレがありすぎるため、漫画の単行本並みのペースで本が出ている。

この本には冒頭で紹介したほかにも、様々な名言がちりばめられている。もともとはpixivというサイトの連載がまとまった本である。

あるある/ないない……とにかく面白い

創作論と言うが、連載されていた媒体も伴い、かなりマニアックなお悩みが多い。創作をしない人、また、女性のオタクジャンル及びオタク文化に詳しくない人はある意味ちんぷんかんぷんかもしれない。しかし私のようにオタク(ないしは、その文化がわかる人)は、ゲラゲラ腹を抱えて笑ってしまうだろうし、ときには自分にも覚えがある悩みが登場し、頭を抱えてしまうはずだ。

とにかくカレー沢先生の文章がとにかく面白すぎて、読ませる力がものすごい。

しかし、漫画業界と言うのは、いつ誰がブレイクするかわからないため、今年先輩風を吹かせた相手が、来年『呪術廻戦』を描いているという現象が平気で起きます。

そうなったとき、当時吹かせた風が「あの時吹かせてもらった風です!」と猛烈な向かい風として襲いかかってくるのです。

どういう脳構造だとこういう文章が出てくるのだろう。語彙とたとえの面白さと展開に圧倒される。オタクはアニメや漫画の展開に絶望したり推しキャラの登場に歓喜したり、コラボカフェに行ったりとにかく何かと忙しいが、この本を読むと本当に情緒がパワフルな生き物だなと、他人事のように思う。お悩み相談を通じて自身もバリバリのオタクであるカレー沢先生の情緒も楽しめる。

オタクによるオタクへの普遍的なアドバイス

飽くまでお悩み相談なので解決策が提示されているが、ときおりびっくりするほど刺さる。うかつに笑って読んでいると、スンッと真顔になる。

例えば、同じジャンルの創作者に嫉妬しているというお悩み。石原さとみに嫉妬心がなかなか起こらないというたとえのもと、

嫉妬心とは「自分でもなれそうなポジションにいる奴」に起こりやすいとも言えます。

そして

問題はその嫉妬心が「良いパワー」になっているかどうかです。

とつづく。

漫画の神様・手塚治虫先生も才能ある新人に対し、このぐらい自分でも描けると言っていたという逸話を踏まえ、「描けるんだからね!」の先に本当に描いていればプラスの嫉妬心である。しかし、その人の絵を見て粗探しをスタートさせるな、極力視界に入れるべきではないと言い切っている。オタク界隈の話ではあるものの、向上心につながる良い嫉妬心、これは誰もが持つべきものではないだろうか。

他にも、時間をかけて描いた自分の漫画が他の絵師のらくがきに負けた、という悩みに対し、創作を諦めるも良し、ただし、創作を諦めずただ他者に劣等感を抱く時であれば、

「創作もしないのに地獄」という、更なる下層に落ちただけなら、まだ創作地獄にいた方がマシというものです。

そして神絵師のらくがきが評価されるまでの道のり(努力)について説くのだが、これもまた見事な回答である。(ちなみに、レビュー冒頭に引用した劣等感~の文章はこのお悩みの冒頭の文である)

創作に限らず、恋愛、仕事など、とかく人間は他者と自分を比べ、ねたみ、苦しむ。逃げた先も地獄なら、まだ、それに向き合う苦しみのほうがマシというのは真理だろう。

私も知り合いでもないライターさんの文章がすこぶる評価されるとついエアーハンカチをぎりぎりと噛み締めてしまう。しかしそんなパントマイムをするくらいなら一文字でも書いたほうがはるかに有意義なのである。

創作という苦しみと楽しみに向き合える1冊

創作には非常に苦しみが伴う。やらなきゃよかった。なんでこんなことしてるの、こんなことやりたくない、それでも人は創作意欲をふいにかき立てられ、向き合ってしまう。

この本は、前向きになりすぎない、自らのモチベーションを「やや」上げてくれる本だと思う。ゲラゲラ笑った後、またやるかと、デジタルペンを握ったり、文書作成ソフトを立ち上げたりするだろう。

我々オタクのめんどくささと、愛おしさ、そしてやっぱりめんどくささが詰まっているこの本。オタクにはもちろん、オタクがよくわからないという人、そして創作をしてみたい人にも読んでみてほしい。

文=宇野なおみ