「なぜ撮らないんだ!?」とモチーフが叫ぶ! カメラも叫び、訴える! 戦後を代表する写真家・土門拳の熱き写真論

更新日:2017/11/15

リアリズムに立脚した報道写真や、寺院、仏像などの伝統文化財を数多く撮影した写真家・土門拳(1909~1990)。彼は戦後日本を代表する写真家であるのみならず、写真界で屈指の名文家としても知られている。

宇治の平等院へ撮影に行った帰り、鳳凰堂に別れを告げようとして振り返ってみたら、茜雲を背にたそがれている鳳凰堂は、静止しているどころか、目くるめく速さで走っているのに気がついた。しばし保然となったわたしは、思わず「カメラ!」とどなった。

という描写で知られる「走る仏像」と題した文章は有名だ(『土門拳の古寺巡礼 第三巻 京都(一)』(小学館)に収録)。

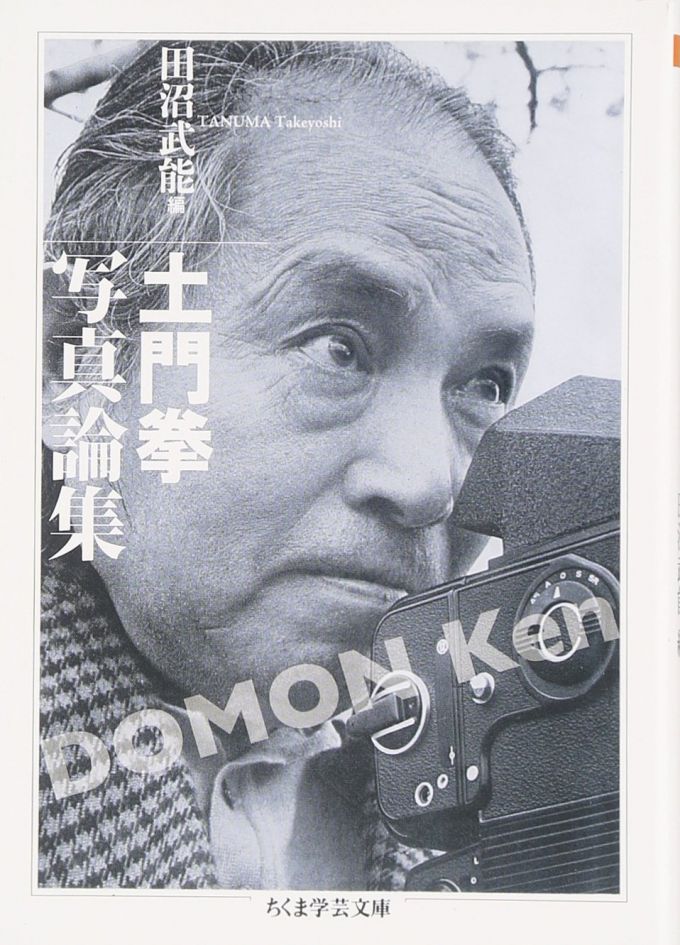

『土門拳 写真論集(ちくま学芸文庫)』(土門拳/筑摩書房)は、そんな彼の写真にまつわる文章を400ページにわたって収めた文庫オリジナルのアンソロジー。第1部ではカメラ雑誌で行われていた写真コンテストの月例選評を、第2部では写真に関する評論・エッセイ24篇を収録している。

スマホの普及で誰でもキレイな写真を撮れるようになった……というのは最近よく聞く話だが、面白いのは本書に収められた1955年のエッセイにも「現在では誰が写してもチャンと写るようになった」なんて文章が書かれていること。

つまり、「誰でも写真は撮れるし、キレイに写るなら“いい写真”というのはどんな写真なのか?」「写真はどうすれば表現・芸術たりうるのか」という問いは、60年前も今も変わらず問われ続けているわけだ。

土門拳は本書で「科学としての、機械としての写真ではなしに、人間の業、あるいは人間の叫びとしての写真を何とか手に入れたい」と書いている。その写真論は、今読んでも本質的で新鮮で、本書には以下のような金言も満載だ。

大事なのはモチーフではなくて、モチーフへの感動そのものである。

ものを記録する眼としてのカメラの機能は、同時に作者たる撮影者の感動の記録でもなければならない。

フォトジェニックとは、視覚的世界の徹底的な視覚的処理ということである。

カメラはただ記録する目ではない。それは訴える目であり叫ぶ目である。

どうして撮らないんだとモチーフは叫んでいる。

なお彼は本書に収められたアマチュアの写真の選評でも、一切の手抜きや容赦をしていない。写真の魅力や欠点を徹底的に描写する文章は、その「土門拳」という名前の印象と同様に力強く、熱い。そして論理的でもある。

現在、「上手な写真の撮り方」を教える書籍やウェブサイトは、世の中に溢れかえっている。だが、そのようなもので勉強しても、「何かいい写真が撮れないなぁ」という人は多いだろう。そんな人が写真と向き合うためのヒントが本書には多く詰まっている。

土門拳いわく、「画面をうまくまとめようとすると、常識なオーソドックスな写真しかできない」。緊密な画面の構成はもちろん大事だが、「厳しいリアリティを盛るためには、いわば破れが必要である」。だが一方で、意識的に崩したような写真を撮ると「実にいやみなもの」「何となく下劣な空間を見せようという写真になってしまう」……。

鳳凰堂が土門拳の目の前を目くるめく速さで走っていったように、「いい写真」たりうるモチーフは、撮影者の前を駆け抜けて逃げていく。それを捉えるには、やはり目の前にあるものに感動する心を持ち続け、その感動=直感を頼りにシャッターを切り続けるしかないのだ。

文=古澤誠一郎