実は実証されていない? 「黒人は速い・強い」という常識は真実なのか?

更新日:2014/10/9

秋冬は大きな陸上長距離大会が目白押し。特に陸上に興味がなくとも、正月の箱根駅伝だけは見るという人も多いはずだ。

と、ちょっとここで、たすきを掛けて学生が懸命に走るテレビ画面を思い起こしていただきたい。アフリカからの留学生が日本の学生たちをごぼう抜きしていくシーンを見て、「やはり黒人の身体能力は違うなあ…」と思ったことはないだろうか。長距離走だけではない。短距離走でも、黒人選手の活躍は顕著。例えば、五輪100メートル走のメダリストは、1984年以来すべて黒人選手だ。

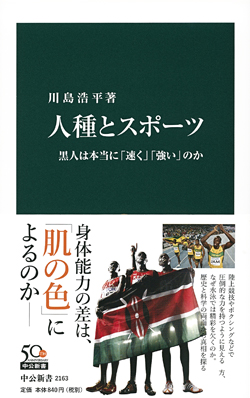

なぜ、黒人選手は陸上競技に強いのだろうか。「黒人は本当に“速く”“強い”のか」というサブタイトルがついた『人種とスポーツ 黒人は本当に「速く」「強い」のか』(川島浩平/中央公論新社)で、真相を確かめてみることにした。

●「黒人=速い・強い」は、人種ではなく生活環境による説?

本書は、「人種とスポーツの関係」「人種差別」の現代史を扱ったもの。「黒人は身体能力に優れている人種である」 という意識がいつどのように生まれ広がったのかという研究の成果を、わかりやすく解説している。

はじめに驚かせられるのは、そもそも「黒人=速い・強い」という通説自体、歴史が浅いという事実。記録を紐解いてみても、1920年代の五輪までは「白人が世界一」という風潮があり、実際のメダリストも白人ばかりだそうだ。

黒人選手の活躍が注目を浴び出したきっかけは、1930年代の世界的なナショナリズムの高まりだった。ナチズムの台頭に対して、アメリカは多民族国家という1つの国家であることを強調するために、黒人選手を国の代表として起用。人種分離政策の下で抽出されたのは、黒人コミュニティの中でも優秀な人材だった。当然、彼らは活躍し、「黒人=速い・強い」説が生まれるに至る。第二次大戦後、アメリカではさらに多くの黒人選手が新記録を樹立し、「黒人=速い・強い」説は、世界中に広まっていった。

同時に、多くの研究者が筋肉や骨格のデータ、遺伝子研究などから、この説を科学的に裏付けようと試みてきた。しかし、はっきりとこの説を肯定する結果は出ておらず、近年は選手が育った環境が注目されるようになっている。

例えば、箱根駅伝で活躍する黒人選手は長距離大国ケニアからの留学生が多いが、ケニア人のすべてが足が速いと思ったら大間違い。ケニアの中でも、高原地方のナンディという集団から特に長距離アスリートが多数輩出されているそうなのだ。ナンディの人々は幼いころから「毎日10キロ以上走って学校に通う」「生計のために他の集団から牛を走って奪う」といった“走る能力の育つ”生活環境で育っており、「速い・強い」選手になり得るのだという。

となると、「黒人=速い・強い」は「そうは言えない」という結論になる。正しくは、「アフリカ大陸の一部の人が、環境要因によって素質をもつ」とするべきか。

●「黒人=速い・強い」は、黒人にも無意識のうちに刷り込まれている?

スポーツの世界で、多くの黒人選手の活躍を目にするのには、次のような要因もある。黒人が世界的活躍をする門戸が、長い間、経済や政治の世界には開かれていなかったことだ。

特にアメリカでは、スポーツによってアメリカンドリームを勝ち得た一部の黒人たちを真似ようとする子どもが後を立たず、時には学業を意識的に放棄してまで自らスポーツに人生をかけるのだという。また、アフリカやカリブ海諸国の貧しい国においても、自分と同じ肌の色の選手が成功する姿を見た若者にとって、スポーツは貧困から脱出するための手段と認識されていく。

興味深いのは、黒人自らも「自分は黒人だから他の人種とは体の作りが違う」と思い込んでいること。社会的に広まった説が、個人の無意識の中にまで浸透しているのだ。人種分離政策の時代は、黒人選手が白人選手に混じってプレイをしただけで、野次と暴力、リンチの嵐で、「黒人選手自身が自らの肌の色を落としたいと泣いた」という証言もあるほどに、黒人は劣等意識に苛まれていた。それが今はスポーツというフィールドにおいて、肌の色は平等を通り越して、「黒人の優越性」にまでに発展しているのだ。納得できる肉体のデータがないにもかかわらず、である。

しかし、日々の練習や大会において、自らの優越性を固く信じるということは、幼い頃から強烈なイメージトレーニングをし続けているようなもの。一方の非黒人は、「黒人にはかなわない」というマイナスの暗示にかかったまま、戦わなければならない。となると、「黒人=速い・強い」はすべての黒人に当てはまらなくとも、確率は高くなるともいえるのだ。

ステレオタイプな言説に侵されていた自分を反省するとともに、物事には多種多様な要因があり、簡単にわかりやすい答えに飛びつくことは危険だと教えてくれた本書。これからの長距離大会が続くシーズンは、1人1人のバックボーンに思いを馳せつつ観戦を楽しみたい。

文=奥みんす