あの『平家物語』に「続き」があるなら……。能役者の「犬王」が新たなる『平家物語』を語り出す!

更新日:2017/11/12

2016年の12月に発売され、話題を呼んだ『平家物語』(古川日出男:訳/河出書房新社)はもう読まれただろうか? こちらは、「池澤夏樹=個人編集 日本文学全集」の内の一つで、従来の「『平家物語』訳本」に比べはるかに読みやすく、エンターテインメント性にあふれた一冊である(熱く語った記事はこちら)。

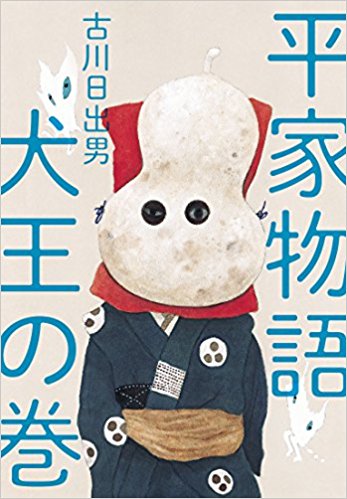

そして2017年の5月。『平家物語』の「続き」とも言える作品が発売された。『平家物語 犬王の巻』(古川日出夫/河出書房新社)だ。こちらは古川日出夫氏が書き下ろした≪小説≫である。

舞台は室町時代初期。主人公は2人。琵琶の演奏者である琵琶法師の友魚(ともな)と、猿楽(能)の役者、犬王。

友魚は壇ノ浦に住む漁夫の少年で、ある時、都から来た人間に命じられ、「海中にある遺物」を海底から引き揚げた。それは「剣」で、鞘から抜き放つと閃光が走り、共にいた父親は頓死し、友魚は失明してしまう。この「剣」は、平安時代の末期、平家によって失われた神器の一つ「草薙の剣」だった。

両目の光を奪われたこと。そして偶然にも「平家」とつながりを持ってしまったことが、少年の運命を大きく変える。盲目になってしまった友魚は、都に上り琵琶法師として生きることになる。

一方、もう一人の主人公である犬王。彼は近江猿楽の一派である比叡座の家に生まれたが、「普通の子ども」ではなかった。「毛が生えていてはならないところが毛に覆われ」「左右が揃っていて、かつ均(なら)されていなければならない器官が、一対揃ってはいるのだが、ずれている。崩れている。たとえば、爪が生えていなければならないところに歯のような白い塊まりがある」という様相の、奇怪な「呪われた赤子」であった。その醜さゆえに、成長した後も顔には「面」をつけさせられ、手足も覆い隠して生きていた。

再び、友魚の話に戻る。青年となった彼は、とある噂を追っていた。数年前、平家の落人が住むという「平家谷」に潜み入った同業者たちが惨殺された事件。平家に関する新しい「異聞」を語り、演奏していた琵琶法師たちが次々に命を奪われた。

この事件について調べていたところ、友魚は犬王と出会う。友魚は目が見えなかったために、醜い犬王の姿を怖れることもなく、2人は「友」となり、犬王が知っている「平家の異聞」を友魚が語り継ぐことで、友魚は琵琶法師として有名になっていく。

物語が進むにつれ、犬王の「呪い」と「琵琶法師の連続殺人事件」が「つながり」はじめ……というのがあらすじだ。

本作は前述した『平家物語』の世界観を色濃く残しており、文体も小説的ではなく「語り口調」となっている。場面は友魚と犬王の双方を追い、次々に変化するため、テンポよく物語が進んでいく。完全に第三者視点で語られるので鮮明に情景が浮かびやすく、映画を観ているかのように、頭の中で映像が広がるのも楽しい。

『平家物語』を読破した方には、その「続き」として、ぜひ本作も手に取ってもらいたい。本作は古川氏の創作だが、「忘れ去られただけで、存在したかもしれない歴史」に思えて、ただの小説とは違う、厚みのある面白さを感じさせてくれるだろう。

また「古典の『平家物語』」が「終わる」ことをよしとしない者(それは平家一門か、読者か)が「続き」を求めた結果、生み出された「異聞」とも言えるかもしれない。

文=雨野裾