【犬山紙子『赤い隣人』書評】虐待は他人事じゃない――。追い詰められ孤立する母親たちの姿を描いた野原広子の最新刊から、児童虐待防止について考える

公開日:2023/3/20

エッセイスト、TVコメンテーター、ラジオパーソナリティなど幅広く活動され、2018年に児童虐待防止チーム「#こどものいのちはこどものもの」を発足した犬山紙子さん。犬山さんに「自覚のない虐待」をテーマに描かれたセミフィクション・コミックエッセイ『赤い隣人 ~小さな泣き声が聞こえる』(野原広子/KADOKAWA)に書評を寄せていただきました。

この記事はセンシティブな内容を含みます。ご了承の上、お読みください。

児童虐待についてのニュースを見るたびに、なぜ虐待に至ったのかを一つ一つ丁寧に明らかにしていかないと、今虐待を受けている子どもたちを救うことは難しいと痛感する。

どう親は追い詰められたのか、親自身が虐待を受けて育ったかどうか、助けを求められる状況だったのか、社会にできることは何だったのか。

原稿2、3枚の報道でそこまで伝えることはかなり難しく「そんな虐待をする親なんて心の底から鬼畜なんだ」という感想を持って、「虐待は普通の人には起こらないことであり、他人事である」と距離が遠くなることも多々ある。私自身、児童虐待防止の活動をしているのにもかかわらず、短文のニュースに触れると「そんな親滅びてしまえ」と頭によぎることだってある。

野原広子著『赤い隣人~小さな泣き声が聞こえる』はそんなニュースの原稿からこぼれ落ちてしまう、大切な過程が描かれている。そこからは普通の主婦に見える女性がいかに追い詰められてゆくのかが、痛いほど伝わってくる。虐待しそうになってしまう瞬間に感情移入させられ、虐待を他人事じゃないと思わせる力がこの作品にはあるのだ。

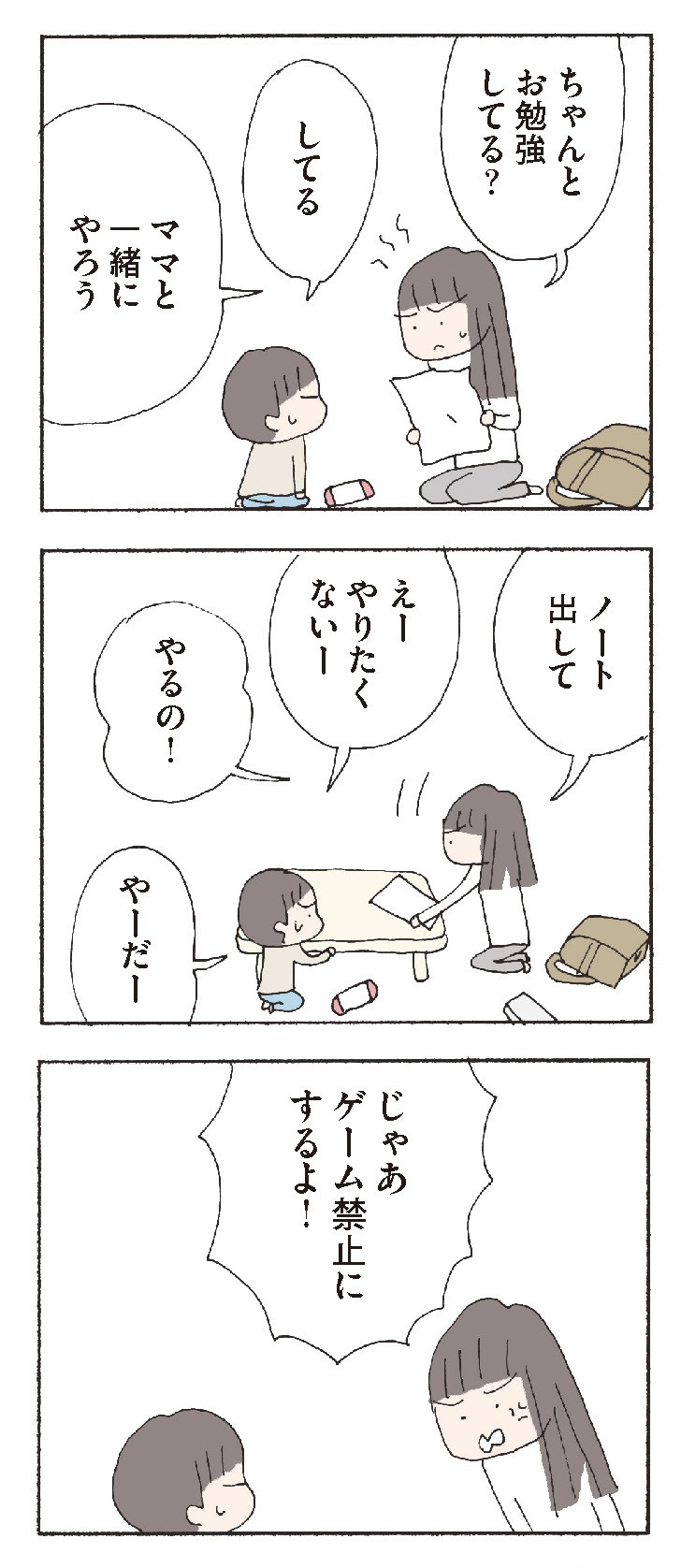

主となるふたりの母親は追い詰められ、孤立する寸前だ。希はモラハラ夫から息子を連れて逃げたけれど、息子に何も説明できていないことに罪悪感でいっぱい、忙しい中息子の勉強など見てあげられないことも罪悪感としてのしかかる。千夏は夫に愛されなきゃ、娘も男性から愛される子に育てなきゃと厳しく躾け続けるが、家や自分から逃げがちな夫に傷つき、ひとりで溺れ、もがいている。

希一家が千夏宅の隣に引っ越してきたことから話は始まり、千夏が優しく声をかけたことからふたりは仲良くなってゆく。しかし、付き合う中で「アレ?」と思うことが積み重なるように。希は「千夏は子どもを叩いているんじゃないだろうか」と不安に思い、千夏も「あの家、子どもをネグレクト気味ではないか。息子がかわいそう」と思っているのだ。そして互いに自分の家は大丈夫と思ってもいる。

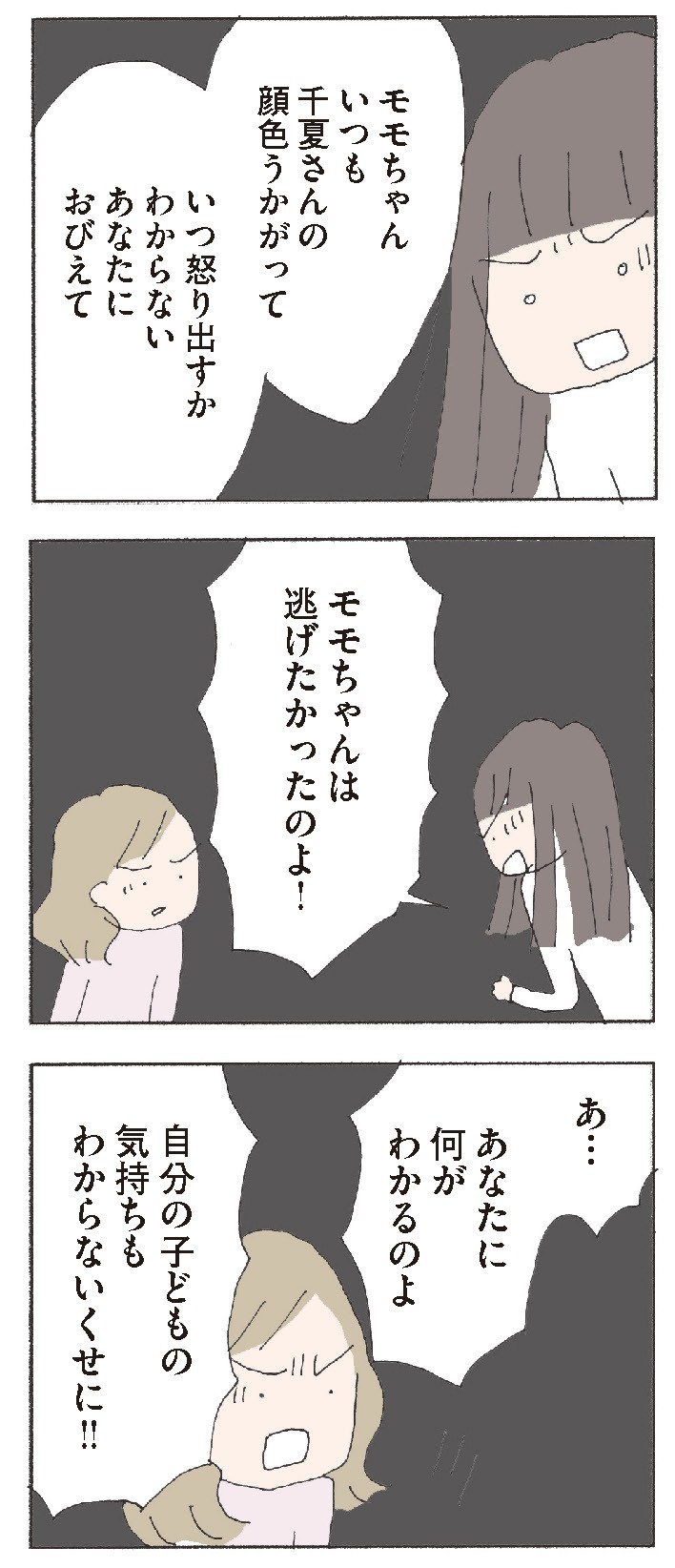

「アレ?」の積み重ねから、ふたりは仲違いし心から傷つけあってしまうようになる。「あなたに何がわかるのよ。自分の子どもの気持ちもわからないくせに!」「うちの夫はケンちゃんと希ちゃんがかわいそうだからって優しくしてるだけだから」言ってはいけない言葉のオンパレードだ。私がそんなこと言われたら逃げたいが、彼女らはお隣さんで子どもの学校もあるんだから逃げられない。でも、このふたりは出会わない方が良かったのかといえばそうじゃないと思うのだ。

あの追い詰められて、孤立していたふたりがあそこで繋がっていなければ、取り返しのつかないことになったと思うから。

虐待防止について語られる時、「孤立させないよう関わり続けることが大切」とよく言われるが、実際に関わり続けるって、笑顔で理想的に付き合い続けるのは難しいケースも多いのだと思う。こうやって傷つけあうこともあるはずだ。傷ついても子どものために踏み込む。一般の人だけでなく、専門性を持つプロだって、児童相談所の児童福祉司さんだってもちろん人間で、支援する中で傷つくこともあると聞く。心理士によるカウンセリングもあると聞いているが、十分になされてほしいと強く思う。

「近所付き合いなんてめんどくさいだけだ。仲良しなんていなくていい。ケンちゃんと二人で静かに暮らせればそれで十分だ」と思っていた希がさまざまなことを乗り越えた後に「この町に越してきた時千夏さんが仲良くしてくれて私本当はうれしかったな」と感じる姿が全てをあらわしているように思う。彼女らは傷つけあったし間違っていたけれど、それでも関わり合い、自分の傷と向き合えるようになったのだ。そこにシスターフッドを感じたし、彼女らの近所の人たちが関わっている様子が描かれているのも救いだった。近所の人たちも聖人としては描かれていない。でも「通報をする」「子どもの捜索を手伝う」といった関わりをしてくれている。誰かと繋がり続ける時に、ひとりでやろうとすると、それはまた危ういことで、「聖人ではないかもしれないが、関わりのある近所の人」は必要不可欠なのだ。

娘を叩いてしまっていた千夏が改心したとしても、娘から恨まれたなら、それは引き受けなければいけない。子どもを虐待するというのは、そういうことだ。千夏が娘の心のケアに専念し、心から謝り続けられるのかどうか。孤立したままでは難しいかもしれないけれど、不器用ながらに繋がろうとしている彼女なら、もしかするとできるのかもしれない。

希も千夏も滅びないでほしい。どうか、子どもと自分の心を大切に、子どもとより良い関係を作っていってほしいと切に願う。今、虐待をしそうになっている人、虐待をしてしまった人もそうだ。そのためにも、社会のケアが圧倒的に足りていない現状を改善しなければならない。この作品には、フィクションを超えてそこまで思わせる力がある。