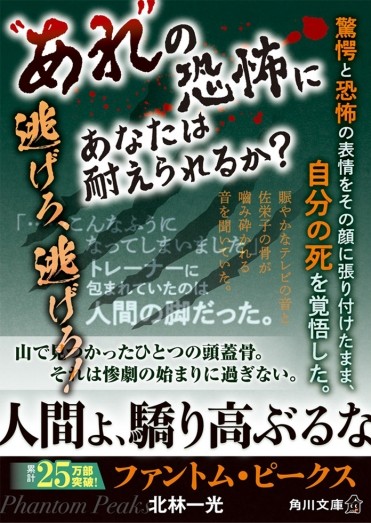

山で見つかったひとつの頭蓋骨。それは惨劇の始まりに過ぎない――【北林一光『ファントム・ピークス』試し読み】

公開日:2024/3/21

2024年3月の角川文庫仕掛け販売タイトルとして、新オビでの展開(※)がスタートした北林一光さんの『ファントム・ピークス』。これにあわせて、作中の一部を特別公開!

ぜひこの機会に、気になる物語のワンシーンをお楽しみください!

※新オビの展開状況は書店により異なります。

作中の一部を特別公開!

北林一光『ファントム・ピークス』(角川文庫)試し読み

あらすじ

長野県安曇野。半年前に失踪した妻の頭蓋骨が見つかる。しかしあれほど用心深かった妻がなぜ山で遭難? 数日後妻と同じような若い女性の行方不明事件が起きる。それは恐るべき、惨劇の始まりだった。

14 五月二十三日 烏川林道上部I

もちろん丹羽本人は知る由もなかったが、彼の予感が早くも的中していた。例の新聞記事を見て山を訪れようとしている者がいたのだ。ただし、それは茶髪の高校生でもなければ暴走族でもなかった。人一倍常識をわきまえた思慮分別のある大人、ひと昔もふた昔も前に流行した言葉でいえば、〝フルムーン旅行〟の最中にいる老夫婦だった。

夫は

「へえ、神隠しか。まだあるんだな、こんな古風な話が」

「なんですか、子供みたいなことをいって」と菊路は笑った。

「〝魔の山〟だってさ。トーマス・マンの小説のタイトルだね」

菊路は夫に押しつけられた新聞を斜めに読んで、「嘘に決まってるでしょ、こんなの」といった。

「そういえば、神隠しみたいな現象を扱った映画で、どうしても題名を思い出せないやつがあるんだよ。全寮制学校の女子生徒が三人、山で

「私、一緒に観ました?」

「一緒だよ。宏太が生まれる前だったかもしれない」

「ずいぶん昔のことね。忘れちゃったわ」

「ほんとうにいい雰囲気の映画だったんだ。映像がすごく

「変な人ね、今日に限ってそんなことをいって。神隠しだとか、映画だとか……あなた、そんなことに興味を持つ人だったかしら?」

恭輔は構わず、蕎麦屋の主人に「この記事に紹介されている事件はほんとうにあったんですか」と質問した。決して愛想がいいとはいえない店主は「あったみたいですね」と短く答えた。恭輔はおおよその場所を店主に

「いやよ。怖いじゃない」と菊路も笑って拒絶した。

「なんだよ、おまえこそ本気にしているじゃないか」

「そうじゃないけど……」

「心配ない。神隠しに遭うのは美人だけだそうだ」

恭輔の軽口に、菊路は「どういう意味よ?」と少女のように頬を膨らませた。

「どうせ急ぐ旅じゃないんだ。道草して行こう。道草なんて久しく人生になかったことなんだから」

恭輔は子供じみた自分を愉しんでいたのかもしれない。この時この場所でこの記事を眼にした偶然を

「須砂渡ってところには温泉もあるらしいぞ。帰りはそこに寄ってもいいじゃないか」

ガイドブックの情報を引き出してまで恭輔は妻の気を

「温泉って……あなた、これから私たちが行くところも温泉なんですよ」ほんとうに子供みたいだわと思って菊路は苦笑したが、夫のわがままに付き合う気になっていた。「車で行けるならいいわよ。有名な観光地ばかり訪ね歩くというのも、この旅の主旨に反するような気がするし」

「そうさ。道草こそ旅、道草こそ人生だよ」

蕎麦屋を出た志村夫妻は、恭輔の定年後に買い替えたオデッセイに乗り込み、松本方面へ引き返した。走行距離は二千キロそこそこ、まだまだ新車の匂いが

ふたりの旅はすべてが新鮮で、華やいでいた。季節もよかった。行く先々で清新な緑や色

しばし感慨に

オデッセイは烏川林道を登りはじめていた。ここまでくる途中、一度だけ田んぼの

林道を三十分ほどかけて登ったが、その間、林道脇の斜面で作業をする土木作業員を見かけた以外はまったく人と行き合わなかった。乗用車は何台か停まっていた。釣人の車か、はたまた山菜採りにきている人の車か……いずれにしても、どやどやと人が押しかける山ではなさそうで、深山の

「なにもないところね」と菊路は拍子抜けしたようにいった。

「名所ばかり訪ね歩くのが旅じゃないって、おまえがいったんだろう。静かでいいところじゃないか」

恭輔は車を降り、運転で疲れた

「

恭輔は伸びをして深々と山の空気を吸った。遠くでカッコウが鳴いている。この世ではないどこかから聞こえてくる鳴き声のようだった。

「ほんとうに静かねえ」

菊路は、カッコウの鳴き声って不思議だわと思った。静寂がより際立つ。そして、山の底知れぬ奥深さを感じさせる。

「これが山本来の静けさなんだろうね」と恭輔も感慨深げにいった。「上高地は素晴らしいところだが、人が多くて騒がしすぎるのが珠に

「あら、今度は登山?」と菊路が

「いやなことをいうね、まったく。せいぜい長生きしてやるから、覚悟しとけよ」と恭輔は反撃した。「おまえもどうだ? 思い切って登山でもはじめてみないか。結構いるらしいぞ、年を取ってからハマる人が。この年にして夫婦共通の趣味を持つというのも一興だと思うがね」

「山登りなんて、いくらなんでも無茶ですよ。私は、昨日のピクニックみたいなコースが限界だわ」

ふと恭輔が思案顔になり、

「ピクニック……」

「なに?」

恭輔の顔が輝き、「そうだ、ピクニックだよ」と

「なんですか、それ?」

「映画さ。さっきいった映画のタイトルだよ。ようやく思い出した」

恭輔は「人生最大の謎がひとつ解けた」と大仰なことをいって喜んだ。

菊路が訊ねた。

「そういえば、神隠しとやらはどこで起きたんですか」

「さあね。しかし、これだけ山深いと、そういうことがあっても不思議ではないという気がしてこないかね? あの映画もたしかそうだった。今となっては記憶も

「ロマンチックなんですね、男の人は」と菊路が柔らかく笑った。「でも、現実はもっと単純で、もっと残酷ですよ、きっと。それで、いつかは誰かが解答も出すんです」

恭輔は頭を振り、嘆息した。

「夢がないね、女ってやつは」

菊路がそんな夫の手を引いた。

「せっかくここまできたんだから、記念撮影しましょうよ。あの案内図のところで」

わざわざ三脚を立てて、セルフタイマーでふたりのポートレートを撮った。恭輔は妻の肩に腕をまわして抱き寄せた。普段ならあり得ないことだった。旅先の夫は、

あとはなにをするでもなく、ふたりは駐車場の片隅に座って雑談をした。旅のこと、息子夫婦のこと、自分たちの将来のこと……脈絡のないお

出発して間もなくのことだった。車の前方、数十メートルの距離で小さな影が林道を横切るのが見えた。

「今の、なに?」と菊路がいった。

「なんだろう?」

恭輔も眼を凝らし、車のスピードを落とした。同じ場所を次々と動物が横切ってゆく。

「まあ、サルだわ」と菊路が喜んだ。「見て、赤ちゃんが背中に乗ってる。可愛いわねえ」

「おい、写真を撮れよ」と恭輔がいい、車を停めた。

「サルをですか? いいわよ、カメラは後ろのバッグに入れちゃったもの」

「観光客ずれした日光あたりのサルとは違うんだよ。本物の野生ザルだ。こんな機会はめったにないぞ」

恭輔の方は少し興奮ぎみで、セカンドシートに置いてあったビデオカメラを手に取って身構えた。

「それにしても、すごい数だな」

恭輔はビデオをまわしながらゆっくりと車を進め、サルの行列の間近にまで迫った。車には慣れているようで、サルたちはなかなか逃げようとしない。恭輔が

右の急カーブを曲がろうとした時だった。やはり道を横切ろうとした〝それ〟が突然、車の前に出現した。まさに出合い頭だった。恭輔が「わっ!」と小さく叫んだ。撮影に気を取られていた菊路が少し遅れて前方を見た。〝それ〟を目の当たりにした菊路は(まさか)と思った。恭輔は衝突を回避するために慌ててハンドルを左に切った。そして、ブレーキを踏んだ……つもりだった。サルに注意が向いていたし、くだり坂ということもあって、かえってスピードは抑えていた。恭輔の

林道を挟んで反対側の斜面では、ササ藪が激しく揺れ動いていた。〝それ〟も大変な恐怖を味わい、一気に藪を掻き分けて

15 五月二十三日 烏川林道上部Ⅱ

〈生駒建設〉の作業員が林道沿いの

周平はいやな予感に

ササ藪の急斜面に異変を

周平はバイクを停めて光の方角を眺めた。バイクのヘッドライトを向けてよくよく見ると、ササが

周平は「死ぬなよ」と呟き、後ろ髪を引かれる思いでバイクをUターンさせ、急いで工事現場に戻った。現場にはすでに誰もいなかった。全速力で林道を走った。三分後に〈生駒建設〉のワゴンを視界に

生駒は「そりゃえらいことだ」と

「わかりません」と周平は答えたものの、状況から推してその公算が大であると覚悟していた。「とにかく、まだ中に人がいると思うんです」

「じゃあ、すぐ救けに行かなきゃ」

生駒はいい、車をUターンさせようとしてハンドルを切りかけた。

「ちょっと待ってください」と周平が制した。「ああいう落ち方だと、乗っていた人間は頭などを強打していることも考えられます。素人判断で動かすのはかえって危険かもしれません。申し訳ないですが、社長がこのバイクで走って、どこかで警察と消防に連絡してもらえませんか」

「ああ、それは構わんが……。で、周さんはどうするんだ?」

「岡さんと車であそこに戻って、事故車の様子をたしかめておきます。人がいて、おれたちで運び出せるようならそうしますし、危険と判断したら、救援を待ちますよ」

「よし、わかった」といって生駒は車を降りた。「警察や消防には〈須砂渡ロッジ〉で電話する。連絡がついたら、おれもすぐに引き返すわ」

「お願いします」

それぞれの運転手が交替し、ワゴンとバイクは上手と下手に分かれた。

周平の運転するワゴンが事故現場に

「おいおい、ありゃ、ひっくり返ってるんじゃないのかい?」助手席から降り立った岡村が事故車を見て顔をしかめた。「えらいところに落ちたもんだな。周さん、あんた、よく見つけたね」

周平は「ひとまずおれが見てきます」といって、ワゴンのラゲッジスペースから四十メートルのロープを取り出し、その一端を近くの木の幹にもやい結びで結んだ。ロープなしでも降りられそうな傾斜だが、あとあと救出のことを考えると、あった方がいいと判断したのだ。

懐中電灯を手に、周平は滑るように斜面を駆け降りた。転落していたのは陽一のハイラックスではなく、オデッセイだった。正直、周平はほっと胸を

周平の眼がまず捉えた人影は、

「もしもし、大丈夫ですか」と周平は女の耳元でいった。

返答はなかった。

「聞こえますか」

もう一度、声をかけたが、やはり反応は見られなかった。女は完全に意識を失っていた。陽が落ちて急速に気温がさがりはじめていたので、周平は女の

「お~い、どんな様子だい?」

斜面の上から岡村の声が聞こえた。

「車にふたりいました」と周平は大声で答えた。

「生きてるのかい?」

「ひとりは生きていますが、怪我をしていて意識もありません。もうひとりは未確認です」

「おれもそっちへ降りて行こうか。怪我人がいるなら、運ばにゃいかんだろう」

「怪我人の搬送は専門家にまかせた方がいいかもしれません。岡さんはそこにいて、社長が戻ってくるのを待ってもらえますか。なにかあったら声をかけます」

「わかった」

周平は自分にできることもなくなってしまった気がしたが、時間を無駄にするべきではないと考え直した。女の脇を抱えて、静かに外へ引きずり出す。小柄な女だが、意識のない人間は砂袋のように重く、扱いにくかった。どこを怪我しているのかわからないので、躰に触れるだけでも相当に神経を使わなければならず、思ったより難渋した。なんとか全身を外に出すと、女が呼吸しやすくなるように俯せだった姿勢を右向きに変えた。そして、周平は開いている助手席の窓に身をくぐらせた。エアバッグや散乱する荷物を

「どうだい、周さん?」

だしぬけに背後で声がした。振り返ると、生駒が斜面をくだってきていた。

「中に男性がいます」と周平はいった。

それからふたりで協力して慎重に男を引き出した。傍らの女と同年輩と思われる男だった。目立った外傷こそなかったが、こちらは一見して絶命していることがわかった。周平が念のために脈を取ったり、

──陽一はまだか。

「村越くんのハイラックスと擦れ違わなかったですか」と周平は

「いいや、誰とも

「おれは、彼を探してきます。ひとまずここは社長におまかせします」

「ああ、わかった。周さんも気をつけてな」

「はい」

周平はロープを手繰って斜面を登った。林道に戻ると、ちょうどそこに丹羽のジムニーが乗りつけた。丹羽は路肩に車を寄せて停め、運転席の窓越しに「生駒社長から電話をもらいました。車は村越くんのですか」と険しい表情で訊ねた。

「いえ、違いました。お年寄りのご夫婦のようです。女性は生きていますが、男性の方は車の中で死亡していました」いいながらバイクに駆け寄った。「丹羽さん、おれは上に行ってきます。村越くんのことが心配なので」

「私もご一緒します。ひとりでは危険だ」

「しかし、ここは?」

「救急車が間もなく到着します。交通課の連中も駆けつけますから、彼らにまかせましょう。さあ、車に乗ってください」と丹羽はいい、ジムニーの助手席のドアを開けた。

車に乗り込んだ周平は、岡村に告げた。

「別件で崩沢へ行くので、ここをお願いします」

岡村は黙って

「それから」と丹羽がいった。「あとで実況見分が入るだろうから、このカーブの近辺はあまり荒らしたくない。岡さん、すまないが、救急車やほかの車をうまく誘導してくれ」

岡村はまた頷いたが、なにやら心細そうな顔になっていた。構わずに丹羽は車を発進させた。登り坂のカーブでジムニーのエンジンが

「早速、丹羽さんに怒られそうな事態になってしまいましたね」と周平がいった。

「怒るだなんて、そんな……」と丹羽は否定したが、不機嫌は隠せなかった。

「村越くんになにかあったら、おれの責任だ」

死者を見、死者の冷たさに触れた周平は動揺を隠し切れなかった。

「なにかあったと決まったわけじゃありませんよ。村越くんは崩沢へ向かったんですか」

「ええ。日没までには帰るという約束だったんですが」

すでに陽はとっぷりと暮れていた。ハイビームのヘッドライトが射し照らす眼前の光景は本来の色が飛んでしまって白く輝き、まるで写真のネガを見るようだった。周平は次第に

「どうしたんです?」

「事故現場に作業服を置いてきてしまった。ポケットに無線機が入っていたんです」

「無線機?」

「ええ。なにかあった時のためにと思って、村越くんにも同じものを持たせていました」

「かなり出力のある無線機ですか」

「いいえ、杳子と山歩きをするために買った

そんなやり取りをしている間に、陽一の車が見えてきた。とりあえず崩沢まで降りてみようということになり、ジムニーをハイラックスの後ろに停めた。それぞれに懐中電灯を持ってふたりが旧登山道をくだりはじめた時、すぐ間近で犬が

「リキか!」

周平が呼ぶと、アイリッシュ・セッターが

「おまえの主人はどうした?」

周平はリキが駆けてきた方角に懐中電灯の光を向けた。すると、陽一がこちらに向かって登ってくるのが見えた。ひどく疲れたように

「約束が違う! 日没前には戻れといったはずだぞ」

周平はただならぬ気配を察し、訊ねた。

「いったいどうしたんだ?」

陽一は二歩、三歩、おぼつかない足取りで前に進み出たかと思うと、いきなり

「それはなんだ?」と周平は訊ねた。

陽一の反応は鈍く、表情はまるで幽鬼のそれのようだった。彼は今、なにも見ていないし、なにも聞いていないし、なにも感じていない……。周平は軽く陽一の頬を張った。すると、ふいに陽一の眼から涙が

「なんだって? はっきりいいなさい」と丹羽が問い

「……こんなふうになってしまいました」と陽一は涙声でいった。「あいつが……こんなふうになってしまいました」

陽一がトレーナーを地面に置いた。それを広げたのは丹羽だった。周平は一瞬、そこに現われ出たものを流木かなにかだと思った。丹羽が先に反応して眼を

トレーナーに包まれていたものは人間の脚だった。右脚の膝下の部分で、血とも土ともつかぬ汚れに

「あいつがこんなふうになってしまいました。茜がこんなふうに……」

陽一はうわ言のように繰り返した。周平と丹羽はおたがいの顔を

「洗ってやりたかったけど……」陽一が

丹羽が静かに陽一の肩に手を置き、訊ねた。

「どこで見つけたんだね?」

「……橋から百メートルも離れていないところです。岩と岩の間に挟まっていました」

「見つけたのはこれだけかい?」

陽一は頷いた。

「ほかにも見つけようと思ったけど……必死で探したけど……暗くなってしまって……」

陽一はそれだけ答えるのが精一杯だった。あとは声にならず、地面に突いた

腕の中で

〈このつづきは製品版でお楽しみください〉

★作品詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/201009000041/

★関連記事:大公開! 角川文庫仕掛け販売プロジェクトの裏側【2024年3月】