幸せに見えるあの女にも闇がある――。親子、夫婦、母の愛を問う『虹の巣』

更新日:2017/11/14

一歩引いた場所から見てみると「何でこんなことをしてしまったのだろう」「もっと冷静に考えればよかったのに」と思ってしまうようなことでも、親と子、男と女といった関係の中で強い“愛”というものが顔を出すと、進むべき道が屈曲し、取り返しのつかない過ちを犯してしまう人間がいつの時代もいるものである。

1993年に起きた「日野OL不倫放火殺人事件」を記憶に残っている人はいるだろうか。上司であり、不倫相手でもある男性から別れを告げられた女性が、その不倫相手の自宅に立ち入り、室内と子ども2人にガソリンをかけ放火した事件だ。重き犯罪でありながら、マスコミをはじめ、世間の人たちから加害女性に対して同情的意見が少なくなかったことが印象的だった。子どもを殺された被害者である不倫相手の男性が、妻との離婚をちらつかせて加害女性に2度の中絶をさせたことや、不倫を知った妻が執拗なまでの非難と嘲笑で加害者女性に精神的な追い打ちをかけたことなどから、加害女性に同情する声が高まったのだ。さらには事件後に加害者夫婦の間に新たに一男一女が誕生したということがこの不倫愛憎劇の結末として、もやもや感を残したという声もあった。

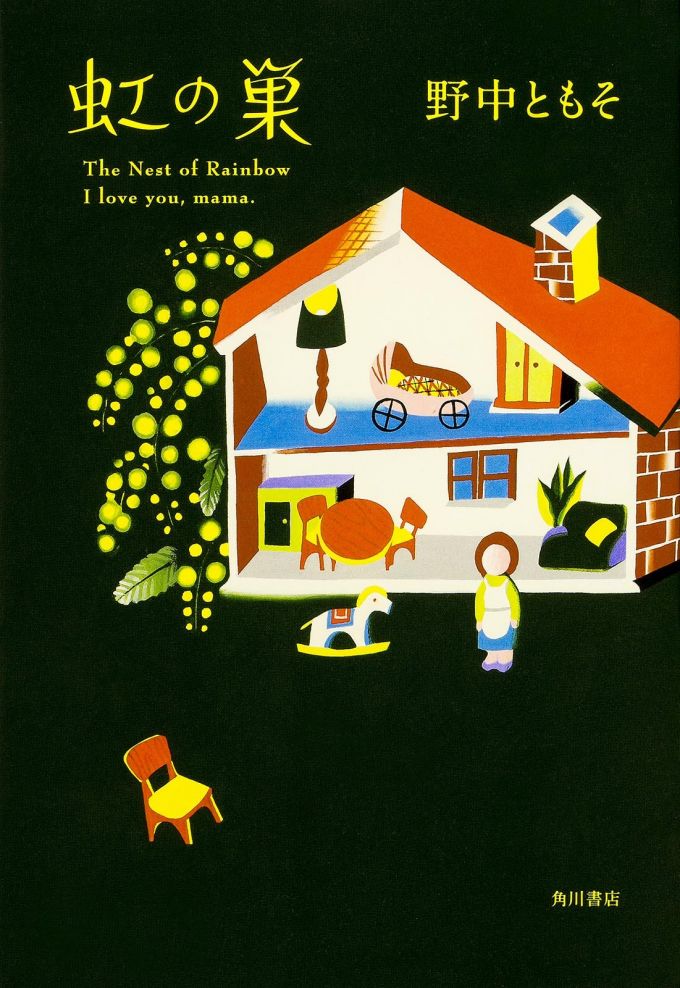

『虹の巣』(野中ともそ/KADOKAWA)は、人気絶頂の女優・鈴子と売れない俳優・克彦の間に生まれた赤ん坊が自宅で死体となり発見され、家政婦・佳子が犯人として捕まったという事件を中心に展開する長編ミステリーだ。事件から4年後、新たな娘・日阿子と暮らす鈴子夫妻の元で働く家政婦・暁子とともに、鈴子、佳子の3人の女性たちが、鈴子夫妻の子供や周囲の男たちとの関わりの中で、さまざまな葛藤を抱きながらもけなげに生きる姿を描いている。幸せに見えるその裏の一見ではわかりにくい心の闇を背負う女たちは、彼女たちが母であり娘であるがゆえに苦しく愛おしい。前に進み生きようとしながらも不器用にしか生きられない登場人物たちの姿は、ともすれば自分の姿であり、自分の母の姿であり、我が娘の姿であり、我が夫の姿かもしれない。

「家政婦による赤子殺し事件」といえば、それまでだが、読み進める中で明かされていく登場人物たちの秘密の数々は、そんな一言では片づけることができない驚きと衝撃と、なぜか同情や強い共感のようなものすら覚える。時をずらして鈴子の家で家政婦として働いた佳子と暁子の2人と、幼馴染と関係を重ねながらも暁子に想いを寄せる清志の3人を交互に追う形で物語が語られ、子を失い、子を捨て、子の命を奪い、子を奪い、子を手にする女たちの別々の闇がやがてひとつにつながっていく様は、読んでいてハラハラさせられる。

世の中には、罪であったり、不正であったり、人としてやるべきことではないことであったりと、どう考えても“悪”であるのに、なぜか心の底から憎みきれないことや納得がいかないと感じてしまう出来事がある。それを行うことにより背負うリスクほどの価値がないと思われることでも、そこに特別な“愛”が挟まることで、躊躇なく、あるいは無意識に行動を起こしてしまう実行力と人間らしさにどこか共感し、理解を得てしまうところがあるのかもしれない。

中国の思想が基となった“太極図”を知っているだろうか。陰陽師(おんみょうじ)にも見られる黒と白の勾玉(まがたま)が組み合わさって作られた円の図である。太極図は“陰陽魚“とも呼ばれ、「すべてのものは“陰”と“陽”から成り立っていて、それぞれが、それぞれの存在により成り立っている」という考えから作られている。光が当たる世界があるからこそ闇の世界が存在し、闇深き世の中だからこそ明るい光が見えてくる。

一見幸せそうに見えるあの人もひっそりと大きな闇を抱えながら懸命に生きているかもしれないし、不幸に見えるあの人が実は心の奥底で光を放ち幸せに生きているかもしれない。闇と光、幸と不幸はいつの時代も常にバランスをもって生き続けている。否が応でも一度は真っ向から向き合わなくてはいけない特別な関係の中ではなおさら、相対する2つの世界から逃げることができない。親子って何だろう、母って何だろう、夫婦ってなんだろう。本書はそんなことを考えさえてくれる深い愛の本なのである。

文=Chika Samon