監督みずからが原作小説を書き下ろし!『おおかみこどもの雨と雪』細田守インタビュー

公開日:2012/7/6

映画と小説が呼応するなかで想像力の域が広がっていく

3年の歳月をかけてつくり出したのは、映画だけではなかった。

もうひとつの表現形態は小説。アニメーション監督ならではの、独特の視点と手法が、新しい小説の形を実現した、細田守の作家デビュー作だ。

執筆に決めたルールは映画と同じ印象にすること

映画をつくっている時、駆け巡る想像力のなかに、ふと滑り込んでくるのは、何ら関連性のない、以前読んだ小説から思い描いた風景。映像と活字という、まったく違う表現が呼び合い、生まれるイメージが、細田作品の世界には息づいているという。初めて“原作小説を書いてみよう”と思ったのも、みずからのなかで密接な関係を持つ映像と文字で『おおかみこどもの雨と雪』の作品世界を広げてみたかったからだという。

「本作は映画と呼応させるための小説として書きました。映画を観た方が、スクリーンから持ち帰った想像の域を活字の力を使って広げるために。そして小説を読み、イメージを抱きながら、映画のシーンと出会うことで、映像に自分だけの何かを見つけていただくために」

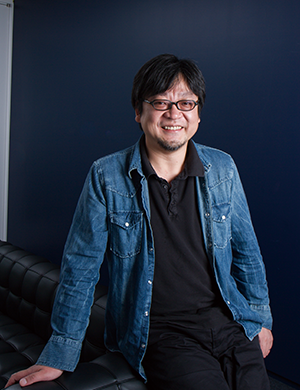

ほそだ・まもる●1967年、富山県生まれ。91年、東映動画(現・東映アニメーション)入社、アニメーターとして活躍後、演出家に転向。その後フリーとなり、2006年の劇場版『時をかける少女』、09年公開の『サマーウォーズ』で国内外の数多くの映画賞を受賞。

ページを開くと、目の前に現れるのはスクリーンと同じシーン。それらを紡ぐストーリーは、どこか昔話のような、やさしい響きを持ちながら、淡々と進んでいく。独特の間合い、説明的ではないのに、目の前に確固とした形で現れる情景、身体に沁み込んでいくような音、匂い……一種、不思議な文体が、これまでにない読書感を生んでいく。

「実は、この文体は映画のプロットとほぼ同じなんです。映画の企画を考える時に、あらすじを書くのですが、はじめはA4用紙に7枚くらい、その次は25枚と、詳細を淡々と書き込み、長くしていくんですね。これをそのまま書き進めていったら、どんなものになるんだろうということは、以前から関心がありました。文体が小説に大きな影響を及ぼすように、映画にも文体と同じ役割を果たすカット運びやトーンがある。それを投影した活字表現に挑戦してみたいという気持ちがあったんです」

だが、映画のプロットを元に、小説を執筆するうち、壁として立ちはだかってきたのはシーンの移動。映像では時空をすっと飛ぶことができるけれど、文字でその間を埋めるものがなかなか見つからず、試行を重ねることになったという。

「たとえば、ある事件のあと、学校に行けなくなった姉の雪が、再び登校できるようになった時、何もしゃべらないままランドセルを背負ってうつむきながら歩いていく。映画ではその姿が観られるから、“いろいろあったんだな”ということがわかるんですけれど、活字の場合は、その空白の時間を想像だけでは補えない。そこに何をプラスするかということが大きな課題になりました。さらに映画なら同じシーンで、登場人物同士の視点の移動ができるけれど、小説は段落替えなどによる手続きが必要で、だれの主観かも明確に記さなければ伝わらない。普段、読み手として向き合っているだけではわからない、小説についての発見がたくさんありました」

映画では、花のストーリーは、大学1年からスタートするが、ひとりぼっちで、バイトをしながら暮らす彼女の背景を語るため、高校時代に遡るなど、小説として成立させるために書き入れたシーンは映画の1.5倍ほどになった。

「“映画では描かれてなかったけれど、こういうことだったんだ”って、わかる面白さも本作にはあるかもしれません。でも、僕は執筆の際、ひとつのルールを決めたんです。それは映画に描いてあるシーンと一致した印象になるようにしようということでした。セリフはなるべく網羅し、映画を観た方が、この本を読んで、映像を再現できるように」

だが、小説に加えられたエピソード以外にも、花と雪と雨の物語は、監督のなかに溢れており、「書きたい衝動を抑えるのが大変だったんです」と苦笑する。

「東京に暮らす時も、幼い2人を抱えた子育てには、もっともっといろんなことがあり、映画では1カットを挟み、小学校1年生から3年生まで時間が飛ぶ、弟・雨の成長過程にも、ものすごくいろんなことがあった。登場人物たちのことを思うと、あれもこれも書いてあげたいという気持ちになったのですが、それは、読む方の想像力に委ねたほうがいいのだろうと、削ぎ落としていきました」

“おおかみこども”は誰のなかにも存在する

“おおかみおとこ”との、おとぎ話のような恋をきっかけに、結婚、出産、子育てを通じて成長していく花。そのストーリーの糸口は、同じ時期に結婚した友だちが子どもをつくり、急にこれまでとは違う“親の顔”を見せ始めたことに、驚きと面白さを感じたことだったという。

「それまで親になる人というのは、なるべくして親になるという誤解を、僕はしていたみたい(笑)。その場、その場で生きているような飲み友だちが、子どもが生まれた途端、急に親の顔になったんですよね。こいつ、覚悟を決めたんだな、かっこいいぞ!って(笑)。その横顔を見ながら、子育てする親がかっこよく見える映画をつくってみたいと思ったんです」

前作『サマーウォーズ』は、結婚したことで、親戚が倍増したことの面白さ、そこで感じた人間関係の豊かさという実体験がストーリーの出発点になったというが、今回は“憧れ”がスタート地点。だから主人公は思いっきり母親の理想像にしようと、はじめから決めていたという。

「子育ては未体験なので、ひょっとしたら、リアルじゃないこともあるかもしれない。それでも憧れが登場人物に乗り移って、自分の思う理想の形になり、それをみんなで共有できればいいなって」

そばで慈しみ、懸命に守り、一緒になって遊び、子どものために学ぶ花。そのタフさを際立たせているのが、普通の子育てにはない大変さとして、ファンタジーが加味した“おおかみこども”の母としての立場だ。モチーフをおおかみにしたのは、群れの支配構造が厳格で、社会性が明確にある動物であったからだという。組織のなかで子育てをする生態は、家庭や学校、地域などのコミュニティのなかで成長していく人間にとても近い。

「子どもたちに秘密があることで、花は誰にも訊けない、頼れないという極端な状況に陥りますが、これは今の社会における核家族化や公的支援の不足などから、親たちが置かれてしまっている状況の一面でもあると思うんです。そして、それはさておき、多くのお母さんは“この子には自分しかいない”という覚悟で子育てに臨んでいる。だから花の姿はとても現実的なものでもあると思うんです」

子育てとともに描かれる親離れも、また現実的だ。おおかみと人間、どちらの生き方も選べるようにしてあげたい、と考える花と、選択の岐路に立つ2人の子どもたち。その思い悩む姿は、自分のなかにも“おおかみこども”がいたことを思い起こさせてくれる。

「僕は小さい頃から絵を描くことが大好きだったのですが、うちの親はそうではなく、絵を描く面白さや喜びを共有できなかったんです。そうすると絵を描く仕事に就きたいというのは、おおかみ側の生き方ということになるんですよね。子どもはいつか自分の道を選ぶ。それは親と同じかどうかわからない。かといって、似た道を選んでも、たとえば雪が、花と同じ人間であろうとすることには身を切って苦労しているような切なさがある。だから、おおかみこどもというのは、必ずしも特別なものではないのではないかと。周囲が持つイメージにならおうと、本心を抑えているような“秘密”も含めて、僕らが何らかの形で経験していることのひとつなのではないでしょうか」