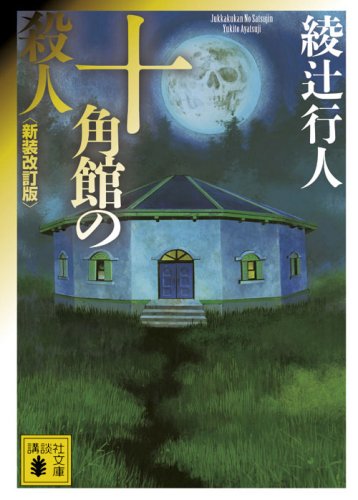

新本格はここから始まった! ミステリの流れを変えた記念碑的傑作 綾辻行人著『十角館の殺人』

更新日:2017/11/11

2017年は新本格ムーブメントが起こってちょうど30年のメモリアルイヤーだ。その端緒となった綾辻行人のデビュー作『十角館の殺人』(講談社)の「限定愛蔵版」をはじめ、新本格30周年にちなんだ出版物やイベントが多数企画されており、往年のファンを喜ばせている。

ここで「新本格って?」という方のために簡単に説明しておくと、新本格とは1980年代後半に起こった本格ミステリの復興運動だ。魅力的な謎とその論理的な解決を重視する「本格ミステリ」(エラリー・クイーンや横溝正史の作品がその代表)は当時、過去の遺物として隅に追いやられ、絶滅寸前だった。そうした状況に危機感を覚えた若い作家たちが、80年代後半から90年代にかけて登場。新鮮な本格作品を相次いで発表して、一大ムーブメントを巻き起こしたのだ。

その先陣を切った作品こそ、87年9月5日に刊行された『十角館の殺人』である。無人島での連続殺人を扱った同作は、ベストセラー作家・綾辻行人の出発点であると同時に、本格再興の呼び水となり、現代ミステリの流れを大きく変えた記念碑的作品となった。

大分県の沖合5キロに浮かぶ小島・角島。半年前、住人4人が何者かに殺されるという陰惨な事件が起こったその島に、推理小説研究会に所属する7人の大学生がやってくる。お互いをカー、アガサなど、海外ミステリ作家にちなんだあだ名で呼び合うメンバーは、島の主だった異色の建築家・中村青司が建てた正十角形の邸宅に滞在。春休みを満喫するはずだった。

ところが滞在2日目の朝、殺人予告を思わせる不気味なプラスティックのプレートが現れ、メンバーの間に不穏な空気が流れはじめる。そしてついに第一の殺人が――。

アガサ・クリスティの名作『そして誰もいなくなった』を彷彿させる『十角館の殺人』は、すみずみまで精緻に作りこまれた本格ミステリ長編だ。その中心にあるのは、ミステリ史上に残る壮大な仕掛けである。ラスト近くにさりげなく置かれた“ある一行”によって、それまで見えていなかった事件の真相が露になる衝撃は、一生涯忘れがたい。多くの読者が綾辻作品の虜となり、本格ミステリの魅力にあらためて開眼することになった。

冒頭近く、メンバーの一人であるエラリィがこんなことを言う。「ミステリにふさわしいのは、時代遅れと云われようが何だろうが、やはりね、名探偵、大邸宅、怪しげな住人たち、血みどろの惨劇、不可能犯罪、破天荒な大トリック……。絵空事で大いに結構」。

本格ミステリ冬の時代を嘆いた有名なセリフだが、もしかすると現代の読者にはピンとこないかもしれない。ミステリに「名探偵」や「怪しげな住人たち」はつきもの、別に時代遅れでもないじゃないか、と。だとしたらそれは綾辻行人らの奮闘の賜物である。新本格ムーブメントが「絵空事」ならではの面白さを復活させ、ミステリの地図を塗り替えたのだ。

初版以来、30年にわたって読み継がれてきた『十角館の殺人』。15年には『The Decagon House Murders』のタイトルで英語版が刊行され、海外でも高評価を得ることとなった。時代や世相が移っても本格ミステリは滅びない。自らそう証明してみせた『十角館の殺人』は、あの“一行”のめくるめく衝撃とともに、これからも色褪せることのない魅力を放ちつづけることだろう。

文=朝宮運河