三船敏郎・石原裕次郎ら独立プロダクション社長VS映画会社。義理と人情、恫喝と酒が入り混じる昭和の日本映画史を辿る

公開日:2023/3/14

2022年の映画館の総入場者数は1億5200万人で、単純計算で昨年は1人あたり1.2回映画館へ足を運んだ。しかし、かつて日本では1人あたり年に12回も映画館へ行っていた時代があった。

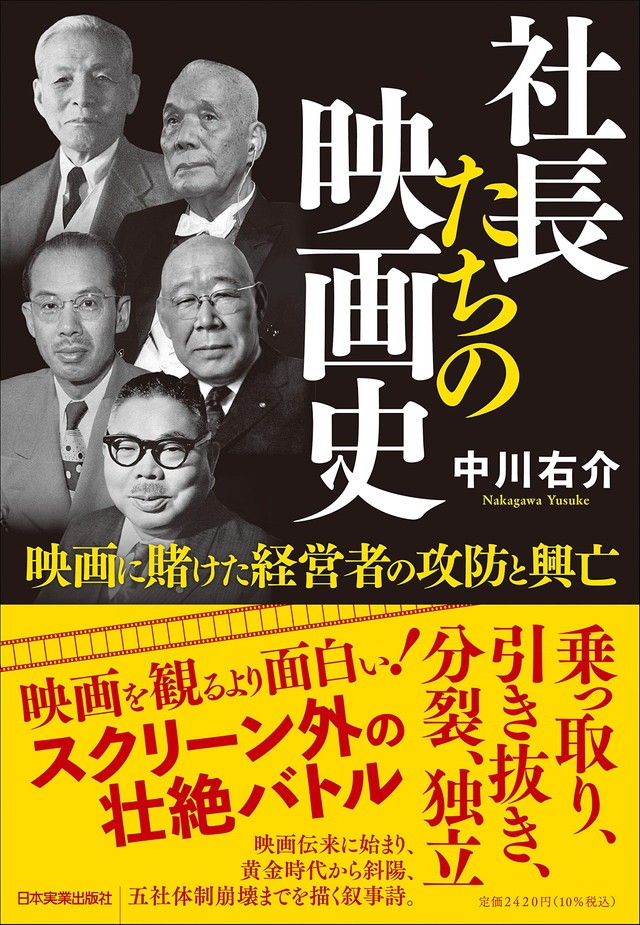

中川右介『社長たちの映画史』(日本実業出版社)は、明治の映画産業の勃興から戦中、戦後の黄金期、そしてテレビの普及による1970年代の人気の凋落まで、日本の映画会社の社長たちに焦点を当てた日本映画史である。

映画館の総入場者数がピークに達したのは1958年。日本全国には7067の映画館があり、11億2745万人が映画館で映画を観ていた。また当時の映画会社は現在と名を同じとするものの、その業態は今とはまったく異なるものである。

現在は映画の作品ごとに製作委員会が作られ出資を募り、製作会社(プロダクション)が作る。撮影所などは自前ではなく借りて撮影する。完成した映画は配給会社が配給し、全国の映画館(興行会社)が上映し、観客に届けられる、完全なる分業の“業界”である。しかし明治に映画会社が生まれてから1970年代までは、映画会社が撮影所を持ち、スター俳優から脇役、監督や脚本家、撮影、美術など、映画製作に関わる全てのスタッフを社員として丸抱えしていた。また配給部門も持ち合わせ、全国に直営の映画館も持っていた。映画の製作から販売まで全ての最終決裁者であった当時の映画会社の社長とは大きな存在だった。つまり映画界と映画会社社長はイコールであったのだ。

本書の言うところの往時の日本の映画界は「義理と人情と貸し借り恫喝と懐柔が渦巻き、そこに女と酒がからむ世界」であるという。中でも第二代の大映社長(初代は文藝春秋社社長の菊池寛)、永田雅一の活躍と暗躍はエキサイティングである。1930年代の日活のお家騒動では社長交代劇に暗躍。また退社を前に裏では独立後の支援の約束を松竹に取り付け、日活を退社後に第一映画社を設立するなど抜け目がない。

後に永田と喧嘩することになる剣戟スターの嵐寛寿郎は自伝のなかで「永田雅一ゆうお方、昔からそんなことばっかりや、ゆうたら悪いが策略ばっかり、賢いお人どすわ。(笑)」と語り、本場の京都しぐさが炸裂している。

戦後になると、悪名高き“五社協定”が生まれる。五社協定とは、各社お抱えの俳優やスタッフの引き抜きを防止する協定である。各映画会社に所属する俳優やスタッフは他社での仕事が出来なくなるこの協定により。他社の映画に出演した俳優や監督は業界から干されるなど、多くの俳優やスタッフが自由に役を演じたり映画を撮ったりすることが困難になっていった。

本書で面白いのは、自伝や社史を参照しているために、それぞれ立場の異なる視点から言及している点である。例えば五社協定について、戦後に映画製作を再開した日活は監督やスタッフ、俳優が必要になり各社から引き抜きをかけていたために、既存の映画会社(松竹・東宝・大映・東映・新東宝)らの妨害だと思っていた。しかしそれ以前から各社間での引き抜きが激しく問題になっていたため、既存五社は別の思惑により五社協定に同意したのである。各社首脳会議で五社協定合意に向けて動いている中でも裏では引き抜きの手を緩めなかったという。

そして本書のクライマックスは三船敏郎の三船プロダクションと、石原裕次郎の石原プロモーションといった独立プロの社長となったスターと映画会社との関係と対決である。撮りたい映画を撮るために独立した石原裕次郎と、テレビの登場により凋落の一途をたどっている映画の灯を消さぬために自分がこの灯を守る、と信念を持って独立した三船敏郎。この大スターの2人が映画『黒部の太陽』を共同製作することにより、大手映画会社とその“五社協定”を突き崩す様は、映画のようにスリリングで爽快感に満ちている。もちろん2人に立ちはだかるのは永田雅一である。

大ヒットした映画について、監督や俳優は「お金をかけてもいいものを作ればヒットする」と考えるが、映画会社の経営者は「これだけヒットしたのだから、もっと安く作ればもっと儲かった」と考えるという。本書のこの言葉は経営と理想の狭間で揺れ動いてきた多くの映画人のパラドックスではないだろうか。

映画界はスポットライトのように華やかでいながら狭く小さく、その光のあたらない部分はとても暗い。『社長たちの映画史』はそんな映画ビジネスの明暗を活写した傑作である。

文=すずきたけし