甲本ヒロト、山口一郎、岸田繁――「あなたにとってバンドとは何ですか?」から始まるフロントマンへのインタビュー集

公開日:2023/5/13

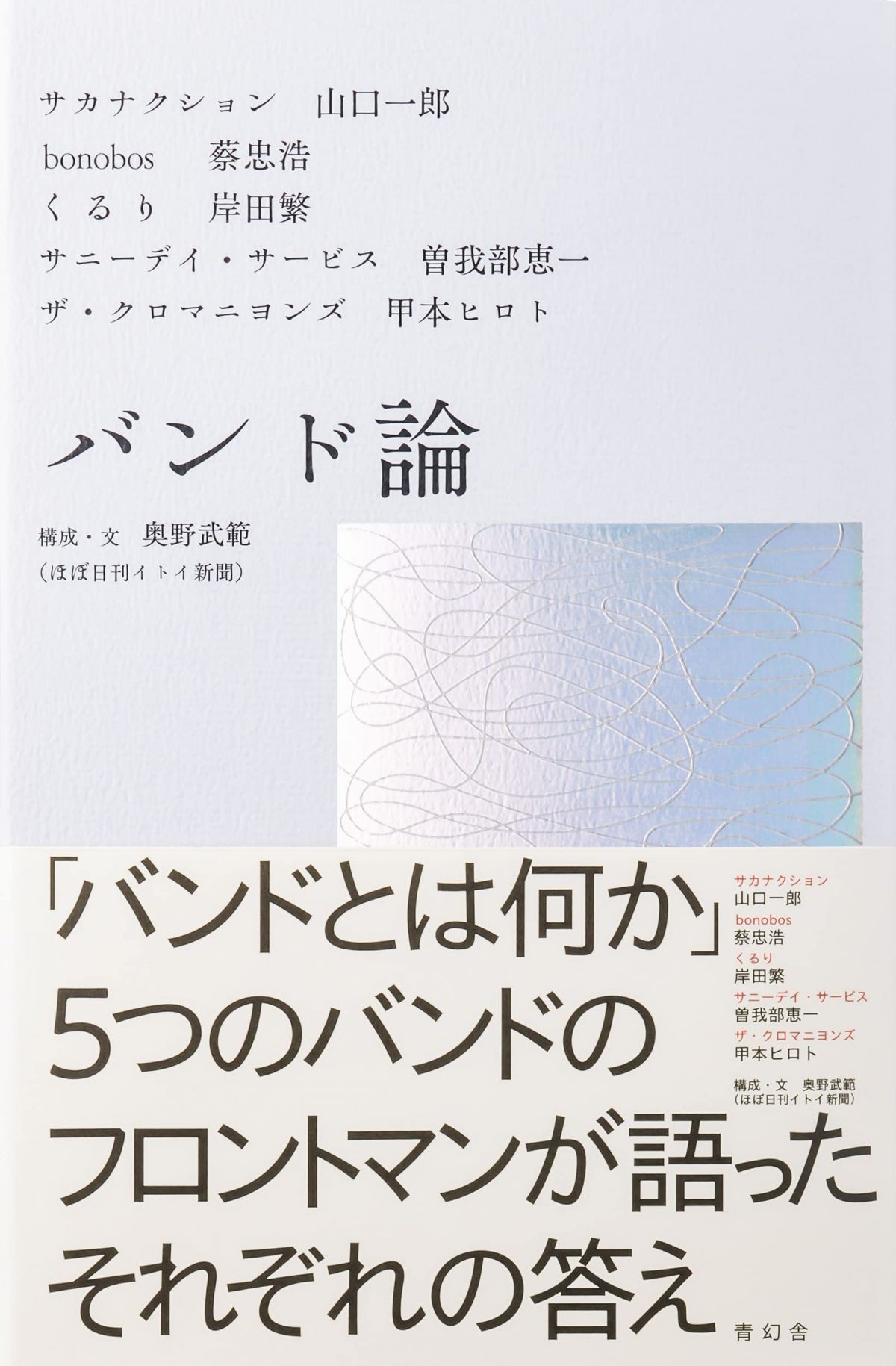

ライター/編集者の奥野武範氏が取材と構成を担当した『バンド論』(青幻舎)は、5人のバンドマンへのインタビュー集。取材対象となったミュージシャンは、サカナクションの山口一郎、bonobosの蔡忠浩、くるりの岸田繁、サニーデイ・サービスの曽我部恵一、ザ・クロマニヨンズの甲本ヒロトだ。

「あなたにとってバンドとは何ですか?」――出発点はこの曖昧で漠然とした問いである。だが、いざインタビューが始まると、話は脱線してどんどんあらぬ方向へ。音楽理論の奥の深さ、ライヴの面白さ、クラシックの魅力、メンバーとの付き合い方、自身の音楽的ルーツなどに飛び火する。

「話がバンド論から外れているけど大丈夫ですか?」とインタビュイーのミュージシャンに心配される奥野氏だが、僕はこれでいい、いや、これがいいと思った。バンドに対して不思議さと憧れを抱いているという奥野氏の熱を帯びた問いかけは、バンド的なるものの核心に肉迫せんとした奮闘の記録だからである。

まず、主軸となるバンドの在り方について。山口一郎氏は、メンバー各々の個性を混ぜようとしても、絶対に完全には混ざらないし、違和感が残るという。そして、その違和感こそがバンドのオリジナリティではないかと述べる。

曽我部恵一氏は、メンバー間にスキルや考え方の違いがあるのは当然、と言う。バラバラの人間が集まるバンドは、不完全な個の集合体ではあるが、時として思いも寄らぬ境地に達することがある。メンバー間で食い違いがあっても、それも混みで表現すればいい。そう思うようになったそうだ。

甲本ヒロト氏の告白には驚いた。彼はバンドをやるにあたって、ヴォーカルだけはやりたくなかったのだという。甲本氏はベースがいちばん「怪獣みたいでかっこいい」から、ベーシスト希望だった。結局、バンドができるならなんでもいいと、その時不在だったヴォーカルをやることになり、そのまま居ついてしまったという。

バンド論から逸脱した話も読み応えがある。bonobosの蔡忠浩氏は、スポーツの選手が完璧に集中した状態――いわゆる「ゾーン」に入ったと言われる――をライヴで体験したことに触れている。メンバーの演奏が完全に噛み合って、100パーセント自然体で歌える時、自分の身体の動きや声がすべて手に取るように把握でき、ライトで光る空気中のチリにもピントが合うのだと言う。

くるりの岸田繁氏も、バンドでセッションをしていると、自分たちが勝手に引いた限界をジャンプして、超えてゆくような瞬間が起こると言う。一方で、クラシックの凄さを改めて語り、純正律と平均律の違いについて語るくだりも新鮮だった。

これだけ濃い5人の逸話を読めるだけでも嬉しいのだが、驚嘆したのが、すべてのインタビューを担当した奥野氏の博識ぶりだ。美術に通暁している氏は、自分が体験した建築、演劇、クラシックなどを参照しながら、意想外の角度から訊き手として斬り込み、話を膨らませてゆく。こんなインタビュー、なかなかできないと思う。

例えば、中森明菜の『不思議』というアルバムが、全編にわたって歌詞が聞き取れないという話。オペラ歌手は50代が最高の時期だという話。アムステルダムのゴッホ美術館に衝撃を受けた話。著名な写真家が落語や噺家から影響を受けているという話。

それらを問いかけの中に混ぜ込むことで、Q&A形式に厚みや潤いが生まれている。また、この手の本や雑誌では、インタビュアーの発言はある程度カットしてしまうのが通例だが、本書はおそらくまるっと残したのだろう。それが説得力とリアリティを倍増させている。

余談だが、筆者がバンド論的な話でひとつ覚えているのが、ゆらゆら帝国というバンドに在籍していた頃の坂本慎太郎氏へのインタビューだ。なんでも彼ら、リハーサルでスタジオに集まる際、メンバー3名以外は入室禁止だったという。やはりどこかでバンド・マジックみたいなものを信じている、と坂本氏がぼそっと話していたのが、記憶の奥底に今でもこびりついている。

文=土佐有明