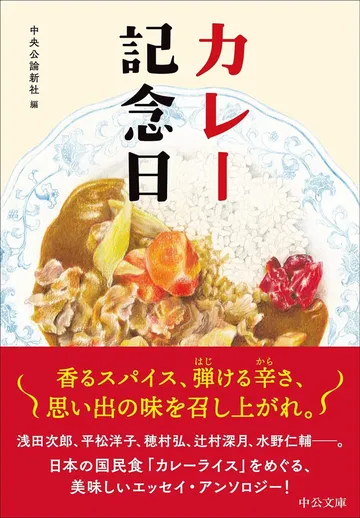

浅田次郎、辻村深月、穂村弘…あの人の思い出の味は? 日本の国民食「カレーライス」をめぐる、豪華絢爛執筆陣によるエッセイ・アンソロジー【書評】

PR 更新日:2025/1/24

その美味しさ、自分の“好き”を語るとき、「カレー」ほど懐の広さを示す食べものはないだろう。レトルトカレー、カレーパン、海の向こうで食べたもの、名店のひと皿に至るまで、「自分はこれが一番!」と宣言すれば、「そうなんだ!」と、周りが即座にうなずく説得力を持っている。それほどまでに種類は万別、さらにはその味が、個人の記憶や思い出とも結び付く大切なものなのではないか、という優しい想像が巡っていくカレー。ゆえに誰かのカレーにまつわる話には、つい耳を傾けたくなってしまう。

『カレー記念日』(中央公論新社:編/中央公論新社)は、「家庭の味、私のこだわり」「あの日、あの場所で」「ライスも、パンも、カツも」という各章に分けられた、日本の国民食「カレーライス」をめぐるエッセイ・アンソロジー。浅田次郎、原田マハ、中島京子、ねじめ正一、野崎まど、平松洋子、穂村弘、水野仁輔ら豪華執筆陣によるスパイスの効いた作品がたっぷり詰まっている。執筆作品のジャンルも年代もバラバラな書き手たち。さらにはその一篇を執筆した時期も幅広く、それが「カレー」というものの幅広さ、奥深さと相まって読む人のなかでとろけていく。

“私が少年のころは、母はカレー粉をメリケン粉とあわせてバターで炒った”

“子どもにとってカレーは黄金の草原であった”

――郷愁漂う嵐山光三郎の一篇「カレーは家庭のドラマである」。

“子供の頃に親しんだ、家庭用の“即席カレー”の話を書きたいと思う”

という書き出しから始まる泉麻人「ゴールデンカレーの晩餐」。

地元の小学校に教育実習に行ったとき、“とことん給食を楽しむことに決めた”著者が、中でもとりわけ楽しみだったカレーライスの、クラスの子どもとのちょっと謎めいたやりとりを描いた辻村深月「初めてのカツカレー」。

“カレーパンの空洞を、よしとするこの感覚、これは一体なんでしょうか”

――その答え合わせに、思わずにんまりしてしまう東海林さだお「カレーパンの空洞」。

そして“子供の頃、カレーは両親がともに外出する夜のみ、母親が作り置きしたメニューでした”という一文から始まる酒井順子「最後のカレー」は、自分の胸にそっとしまっておきたくなる一篇。著者が母とともに食べた最後の食事、家族の思い出から、読む人が連れていかれる境地は自分だけが知るカレーの「あの味」をじんわりと呼び覚ましてくれるだろう。

さらにみずからを“カレー中毒”と呼ぶ、中野不二男、安西水丸、泉麻人「座談会 カレーライスは偉大である」で繰り広げられるカレートーク、“最後の晩餐は、カレーライスに西瓜を一片、それに冷たいコップの水一杯と決めていたのだ”という言葉が、読み手のなかで鮮やかな光景を描いていく安西水丸「私的カレーライス雑考」……。

「カレー」というひとつのテーマから、それぞれ、驚くほど広がっていくもののなかに、書き手の「素」のようなものが見えてくるのも、おそらく誰もが“同志”のように親しむ「カレー」というもののなせるわざ。無心にカレーを食べるときのように一気に読むのもいいし、いろんな味のルーやスパイス、薬味をひと口、ひと口愉しむように、好きなページを開いては、一篇ずつ読んでいくのもいい。どんな読み方をしても、文字の間からはどこか懐かしい愛しい香りが漂ってくる。

文=河村道子