「俳句」とはいったいなんだろう? いとうせいこうが俳句界の巨人・金子兜太に挑む

更新日:2017/11/12

「俳句」とはいったいなんだろう? 『大辞泉』で調べてみると「五七五の三句の定型から成り、季語を含むことを約束とする日本独自の短詩系文芸」とあった。確かに松尾芭蕉の句「古池や蛙飛び込む水の音」は「ふるいけや/かわずとびこむ/みずのおと」と五文字、七文字、五文字のかたまりで、春の季語「蛙」があり、定型と約束を守っている。では「鉄鉢の中へも霰(あられ)」と詠んだ種田山頭火や、「せきをしてもひとり」の句で知られる尾崎放哉は?

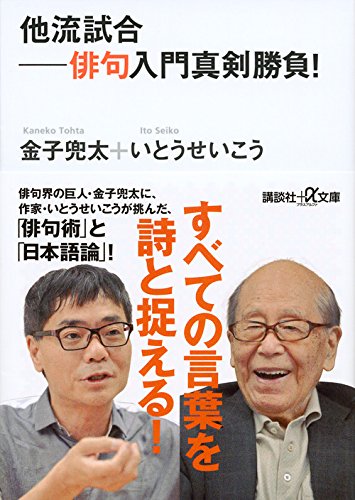

1955年に第一句集『少年』を発表した俳人であり、現代俳句協会名誉会長を務める俳句界の巨人・金子兜太は、これらは立派な俳句であるという。その巨人に「俳句とは何か?」と果敢に挑んだのが、散文の書き手である作家のいとうせいこうだ。対談は1999~2000年に行われ、2001年に単行本『他流試合――兜太・せいこうの新俳句鑑賞』として刊行された。それから15年――「続編を上梓したかった」と言ういとうは金子と2016年に改めて対談、新たな「他流試合」を追加し、過去の対談に加筆・修正を加え、2017年に文庫化されたのが『他流試合――俳句入門真剣勝負!』(講談社)だ。

飲料メーカーの伊藤園が、ペットボトル飲料「お~いお茶」を発売した1989年から始めた「伊藤園お~いお茶新俳句大賞」の選者として初めて顔を合わせたという二人。対談ではその賞に入選した様々な句や有名な句(上記3句についての話もある)を俎上に載せ、その面白さ、斬新さ、表現の巧みさ、物事を見る力、俳句とは何かについて意見を交わしていく。その中で「季語を含むこと=俳句」となったのは明治に入ってからということが明かされるのだが、これを主導したと考えられるのは教科書にも載っている有名な俳人であった。一句ひねり出してみたら「季語が入ってないのは川柳だよ」と笑われた人もいると思うが、俳句というのはそんな単純なものではない、ということが本書を読むととてもよくわかる。そして金子は、俳句のライム(韻)とリズム(律)についてこう語っている。

私たちの場合は、俳句は五・七・五というリズムの詩――韻律詩だと言うんです。まずは律――リズムに当てはめる。そうすると、当てはめたそれぞれの言葉がそれぞれの語感を持っていますから、それが響き合う。リズムと言葉が響き合う。そこに韻が生まれる。ライム(押韻)が生まれる。それが韻律詩ということです。五・七・五というリズムにうまく言葉を当てはめて、そこから醸し出されてくる韻と律のその複合を味わうというわけなんですよ。

さらに俳句のような短い形式というのは含蓄の形式であり、ズバリと言わない日本人に合っていたということ、その短さはモダンな都市だった江戸のスピード感覚であり、定型であるということは何かを素速く伝えるための仕組みなのではないかという考えや発見を取り込みながら、他流試合はやがて俳句というフィールドから、表現とは何か、日本語とは何かという深遠な領域にまで踏み込んでいくことになる。そして1999年11月の対談で、日本語ラップのパイオニアでもあるいとうは、カラオケや洋楽などによって当時の若者たちのリズムに対する関心が進化していると語り、金子はこんな話をしている。

俺は詳しいことはわからんけど、お花やお茶の流儀なんていうものも、広く言えば約束ということでしょう。俳句の季題も約束だと言われている。そういう約束されているものの中には、膨大な伝統と美意識があるわけですね。そういうものを少し動かそうとする表現意欲みたいなものが、今の世代に出てきているというか、二十一世紀というのはそういう動きに揺さぶられるんじゃないかと、伊藤園の俳句を見ていると、大げさに言えばそんな予感がありますね。

戦後70年の2015年から東京新聞や中日新聞で連載されている「平和の俳句」で選者を務める二人は、文庫版のために収録された対談で、紙面で紹介された俳句を吟味している。21世紀の言葉はどう変わったのか? 本書を読み終えると、20世紀の金子の話は予感ではなく、21世紀における「本当の進歩性」を言い当てた予言であったことに大いなる衝撃を受けるはずだ。メッセージやSNSなどネットを介して人類史上最も多くの文字や文章が書かれている現代だからこそ、そして世界が不穏な空気に包まれている今だからこそ、言葉は時代を映す鏡だということにもっと敏感にならないといけない、と感じる読書体験になるだろう。

文=成田全(ナリタタモツ)