村上春樹「チーズ・ケーキのような形をした僕の貧乏」の国分寺を歩く。【村上主義者のための“巡礼の年”②】

公開日:2023/6/4

6年ぶりに出版された村上春樹の長編小説『街とその不確かな壁』。その舞台である街と図書館があるのは福島県Z**町とされており、その場所が実際にはどこなのか特定しようとする動きもあるようだ。久々に長編小説が出た今年を“巡礼の年”として、これまでの村上作品で描かれた場所を訪ねた。

村上主義者のための“巡礼の年 第2回 国分寺

「チーズ・ケーキのような形をした僕の貧乏」

国分寺の“底”が地中を掘るシャベルを持たせたのか?

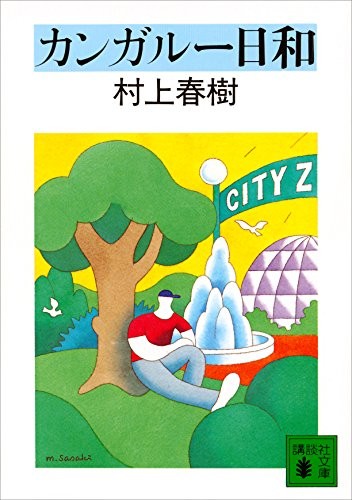

「チーズ・ケーキのような形をした僕の貧乏」(村上春樹/『カンガルー日和』所収/講談社)

村上春樹が作家となる前、ジャズ・バー「Peter-Cat」を営んでいたことはつとに知られたことだろう(ちなみに店名は飼っていた猫の名前から取ったそうだ)。最初に店を開いたのは国分寺駅近くの場所であり、その地での出来事を描いたのが、1983年に『トレフル』という雑誌に書かれた「チーズ・ケーキのような形をした僕の貧乏」だ。村上は本作を「短い小説(のようなもの)」と呼んでいるという。

我々はその土地を「三角地帯」と呼んでいた。それ以外にどう呼べばいいのか僕には見当もつかなかった。だってそれはまったくの、絵に描いたような三角形の土地だったのだ。僕と彼女はそんな土地の上に住んでいた。一九七三年だか四年の話だ。「チーズ・ケーキのような形をした僕の貧乏」

こんな書き出しで始まるチーズケーキのような形をした土地は、JR中央線の国分寺駅から西へ行ったところにある。地図上では国分寺駅から近そうに思えるが、中央線が南北を分断していて、さらに西武国分寺線が北西方向へと斜めに切り裂いており、さらに岬の突端の北側には広大な日立製作所の中央研究所があるため、それらを上手に迂回しないと行けない場所にある。しかも急な坂を下ってから上らねばならず、道の選択を間違えると隣駅の西国分寺駅まで行かないと辿り着けないところだ。そこはまさに小説で書かれたように丸いチーズ・ケーキを12等分したような鋭角な細長い土地であり、まるで波を割って海上を突き進む駆逐艦のブリッジという表現にも納得の家屋である。村上が自身の小説への取り組みを詳らかにした『職業としての小説家』でも、この時代は借金返済で大変で「ずいぶんつつましい、スパルタンな生活を送っていました」と書いている。

結局我々はその家に二年住んだ。

恐ろしく建てつけの悪い家で、すきま風がいたるところから入ってきた。おかげで夏は快適だったが、そのかわり冬は地獄だった。ストーブを買う金もなかったので、日が暮れると僕と彼女と猫は布団の中にもぐりこみ、文字どおり抱きあって眠った。朝起きてみたら台所の流し台が凍りついていたなんてこともしょっちゅうだった。

(中略)

僕は今でも「貧乏」という言葉を聞くたびに、あの三角形の細長い土地のことを思い出す。今あの家にはいったいどんな人が住んでいるんだろう?「チーズ・ケーキのような形をした僕の貧乏」

小説はこんな問いかけで終わっているが、列車に削り取られてしまったかのような土地に建つそれらしき小さな平屋の家は、遠目では誰かが住んでいるのかどうかまではわからなかった。

中央線東中野駅から立川駅までの線路はほぼ直線で、上り下りのない武蔵野台地を選んで敷設されている。しかし国分寺駅の南側は国分寺崖線(古い多摩川が削り取って出来た崖で、大田区田園調布近辺まで続いている)ギリギリの場所で、駅近くにあった「Peter-Cat」が入っていたビルはちょうど坂の上、武蔵野台地の際にある。

僕の中にもともと小説を書く才能が多少あったとしても、油田や金鉱と同じで、もしそれが掘り起こされなければ、いつまでも地中深く眠りっぱなしになっていたはずです。「強い豊かな才能があれば、それは必ずいつか花開くものだ」と主張する人もいます。しかし僕の実感から言えば──僕は自分の実感についていささかの自信を持っているのですが──必ずしもそうとは限らないようです。その才能が地中の比較的浅いところに埋まっているものであれば、放っておいても自然に噴き出してくるという可能性は大きいでしょう。しかしもしそれがかなり深いところにあるものなら、そう簡単には見つけられません。それがどれほど豊かな優れた才能であったとしても、もし「よしここを掘ってみよう」と思い立って、実際にシャベルを持ってきて掘る人がいなければ、地中に埋まったまま永遠に見過ごされてしまうかもしれません。僕自身の人生を振り返ってみて、つくづくそのように実感します。ものごとには潮時というものがありますし、その潮時はいったん失われてしまえば、多くの場合、もう二度と訪れることはありません。人生というのはしばしば気まぐれで、不公平で、ある場合には残酷なものです。僕はたまたまその好機をうまく捉えることができた。それは今振り返ってみれば、まったくのところ、幸運以外の何ものでもなかったという気がします。

『職業としての小説家』

村上が小説を書こうと思ったのは、国分寺から千駄ヶ谷へ引っ越した後の1978年だ。野球を見ていた神宮球場で、突然「小説が書けるかもしれない」と感じた“エピファニー”がきっかけである。国分寺に住んだ時代は自分の心の奥底を掘ることはしていなかったようだが、もしかすると国分寺崖線の急な坂を何度も上り下りした高低差のある日常が、村上にシャベルを持たせる遠因になったのかもしれない。

文・写真=成田全(ナリタタモツ)