どんでん返しの帝王・中山七里の「AI裁判官」小説。人工知能が下した「死刑」は果たして正しいことなのか?

公開日:2024/4/2

これからの時代、人工知能の発達によって、どれほど多くの仕事が失われることになるのだろう。人工知能は、私たちが予想していた以上に、多くの分野で活用できそうだ。そのことに便利さを感じつつも、同時に、何か大切なものが失われるような、恐ろしさを感じる人は少なくないのではないだろうか。

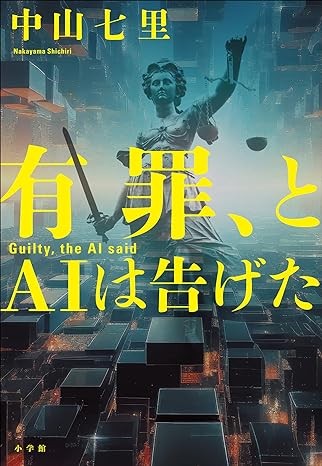

そんな、人工知能が発達した半歩先の未来を描き出す小説が『有罪、とAIは告げた』(中山七里/小学館)だ。この小説で描かれるのは、人工知能の法曹界への活用。もし、「AI裁判官」が実務を行うようになったとしたら——そんな未来を想像した時、あなたはどんな思いを抱くだろう。実は、「AI裁判官」自体は、決して夢物語ではない。電子政府で知られる、北ヨーロッパのエストニアでは、すでにAIの裁判への応用が始まっている。中国のネット裁判所や、英米で話題となっているチャットボット弁護士など、法律分野での人工知能の活躍は、世界で広がっているのだ。

この物語の主人公、東京地方裁判所の新人裁判官・高遠寺円は、そんなニュースを知った時、羨望を感じるとともに、非現実感を抱いた。彼女は、毎日、公判、証人尋問、証拠や鑑定書の読み込み、判例等の抽出、判決文作成と徹夜続き。就業時間の半分以上は資料集めと書類作成に費やされているから、これらがAI任せにできるならば、今の仕事は飛躍的に効率化できるだろう。だが、日本は、司法システムが硬直化した国。裁判官を増員するだけで10年以上もの歳月を要した国が、そう簡単にAIを導入するとは思えない。それに、自分がAIに指示を出している姿は、円にはどうにも想像できずにいた。

しかし、ある時、円は、東京高裁総括判事の寺脇から、中国との技術交流で提供された「AI裁判官」〈法神2〉の有効性を検証するように命じられる。過去の判例や法律はすでに読み込ませ済みだという〈法神2〉は、実在の裁判官と同じ思考回路、同じ道徳規範、同じ倫理観を獲得しているらしい。確かに試してみると、読み込ませていない案件に対しても、事件のストーリーと物的証拠をデータとして入力するだけで、〈法神2〉は、実際に下されたのと同様の判決、裁判官が苦労して書き上げたものと遜色ない判決文を出力してみせた。もし、「AI裁判官」を本格的に導入すれば、大幅な業務軽減につながるはず。だが、円は、「AI裁判官」に警戒感を抱かずにはいられないのだ。

この物語を読むと、人が人を裁く、裁判というものの重みを改めて感じる。たとえ、裁判官の思考がアルゴリズムに変換できるのだとしても、やはり、人を裁くのは、人であってほしい。徹底的に資料を読み込み、検討に検討を重ね、何が正義かと考え続けた人間であってほしい。しかし、人工知能が法曹界でも使われるようになる未来はそう遠くないだろう。その時、裁判官は、どうなってしまうのか。AI頼りの判決を下す未来が来てしまうのだろうか。

そんな不安を抱えながら読み進めていくと、円は18歳の少年が父親を刺殺した事件を担当することになる。年齢、犯行様態から判断の難しい裁判が予想されるこの裁判について、裁判長の檜葉は、公判前に〈法神2〉にシミュレートさせる。〈法神2〉が出力した判決は、「死刑」。その判決は本当に正しいのか。ついに、その審理が始まろうとする。

ラストにかけた展開は、“どんでん返しの帝王”・中山七里ならでは。序盤にかけて感じていたモヤモヤ感が吹き飛び、爽快感さえ感じさせてくれる。正義とは何か。裁判官の役割とは何か。人工知能は私たち人間に何をもたらし、どういう危険性があるのか。司法への人工知能の活用が現実味を増す今、この物語はあまりにも示唆的だ。司法の未来はどうなっていくのか。この法曹ミステリーとともに、是非ともあなたも一度、考えてみてほしい。

文=アサトーミナミ