太平洋戦争中に戦わずに「究極の餃子」を求めて旅をした男。脱走兵と仲間たちの絆を描いた餃子物語

PR公開日:2024/1/24

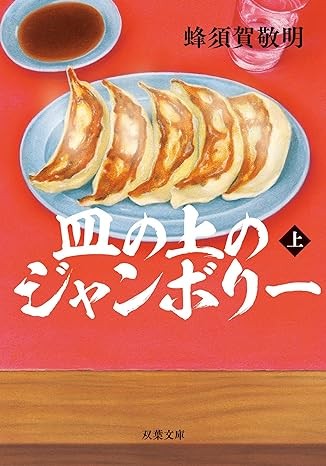

モチモチの皮に包まれた、刻み野菜と肉汁たっぷりの挽肉。加えて、生姜やネギなどの薬味が渾然一体となった熱々の一品。大衆に広く親しまれる「餃子」は、我が家の人気メニューだ。蜂須賀敬明氏によるグルメ冒険小説『皿の上のジャンボリー(双葉文庫)』(双葉社)は、太平洋戦争末期の中国と戦後の日本を舞台に、「餃子」が国境を超えて人をつなぐ壮大な物語である。単行本の『焼餃子』からタイトルを新たにし、このたび文庫本(上・下巻)が刊行された。

本書の主人公であるグンゾーこと検見軍蔵が、ある任務に失敗して上官に始末されそうになる場面から物語がはじまる。海に流され、波に飲まれたグンゾーは生死の境を彷徨うが、謎の人物が与えてくれた食事のおかげで九死に一生を得た。その食べ物は、グンゾーがこれまでに味わったことのない刺激的なうまみを内包していた。

未知なる食べ物に取り憑かれたグンゾーは、やがて釜山に流れつき、ウンジャという女性に出会う。空腹を訴えるグンゾーに、ウンジャは「マンドゥ」なる食べ物を差し出した。マンドゥは韓国に代々伝わる料理で、小麦粉を練った皮に、肉や野菜、キムチなどを混ぜて包み、焼いたり蒸したりして食す。そこでグンゾーは、マンドゥの起源が「餃子」であることを知る。マンドゥは餃子と同じではないが、多くの共通点があった。自分の命を救った食べ物が「餃子」であることを確信したグンゾーは、「究極の餃子」を求めて試行錯誤の旅に出る。

グンゾーの餃子に対する執着は、並大抵のものではなかった。多くの国民が命をかけて戦っている傍らで、グンゾーはどこまでも己の信念に従い、究極の餃子を探し求める。そんな彼の生き様に、ある人は共感し、ある人は「不敬だ」と後ろ指をさす。時代背景を鑑みれば、どちらの言い分も理解できる。ただ、私の心に強く残ったのは、ウンジャが何気なく漏らした一言であった。

“アタシはもう、戦いはうんざり。畑でとれた野菜を漬物にしたり、釣ってきたいわしをみんなで魚醬にしたり、いろんな料理を作ってみたり、ふつうの暮らしがしたいだけ。”

令和の現代においても、国外では戦争や紛争が相次いでいる。戦地に暮らす人々の大半が、ウンジャと同じことを願っているのではないだろうか。安心して料理ができる。家族と和やかに食卓を囲む。そういう日常こそが、何よりも尊い。しかし、戦争は平凡な暮らしのすべてをいとも容易く破壊する。

ウンジャが住む釜山では、独立運動の活動家や飢えた脱走兵が、絶え間なく市井の人々に食糧を要求していた。そのため、誰もが厳しい食糧事情を強いられ、治安は悪化の一途をたどり、人々は疲れ果てていた。そんな最中、突如現れて「究極の餃子を探す」と声高らかに宣言するグンゾーの存在に、ウンジャは強く惹かれていく。釜山での暮らしを捨て、グンゾーと共に究極の餃子を求めて旅を開始したウンジャは、幾度となく危険な目に遭う。しかし、二人は目的を諦めなかった。究極の餃子を世界に広く普及する、それこそが己の使命だと、グンゾーは信じていた。

やがて二人は、満州の地でミンという女性に出会う。ミンが作る餃子は、正確無比でこれまでグンゾーが食べたことのないものだった。ミンとの出会いがグンゾーを変え、その後のウンジャの人生をも大きく変えていく。激化した戦争が終わり、各地で出会った仲間と共にウンジャは日本の地を目指すが、グンゾーは仲間を守るため中国にとどまった。その後、日本にどのように餃子が広まっていったのか、餃子という食べ物が巻き起こしたムーブメントや人同士のつながりに至るまで、物語の勢いは最後まで衰えることはない。戦後の東京の混乱、孤児たちが強いられた綱渡りの日々、生き残るためにしのぎを削る人々。時代がもたらす痛みを正面から描きながらも、本書には「餃子」を軸にすえた希望とロマンがあふれている。

“餃子は、ただの食いものではない。人と人をつなぐ力がある。人を、生かす力がある。”

争いの絶えない世界において、「餃子」を広めるために命をかける人々の姿は、どこまでも人間らしく、どこまでも実直だった。丸い皮に包まれた餡は、各々の個性を発揮し、絶妙な焼き加減と香ばしい匂いを漂わせる。物語終盤、ある人物が口にする「究極の餃子の正体」に行き着いた時、思わず胸が震えた。この世界に必要なのは、争いではなく餃子である。本書の結末を噛みしめながら、私は心からそう思った。

文=碧月はる