観察力の鍛え方 一流のクリエイターは世界をどう見ているのか (SB新書)

「観察力の鍛え方 一流のクリエイターは世界をどう見ているのか (SB新書)」の関連記事

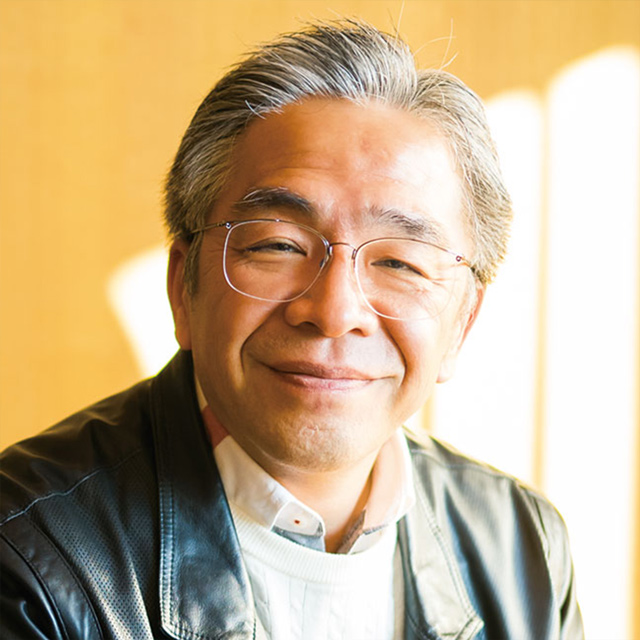

佐渡島庸平×柴山浩紀――真逆に見えて実は似ている!?マンガ編集者と人文編集者のガチンコ仕事論

新時代のエンタテインメントを模索し続ける佐渡島庸平さんと、人文・ノンフィクション分野で数々の話題作を編集している柴山浩紀さん。対照的なようでいて実は似ている――かもしれないお二人に、編集者の仕事論をめぐって対談していただきました。

取材・文=皆川ちか 写真=種子貴之

わかりやすく多くの人に伝えるか、わからなさを大事にするか?

佐渡島:僕は『ダ・ヴィンチ』で毎月1冊、気になる本と、その担当編集者を取り上げる「編集者の顔が見てみたい‼」という連載をしているんですが、2月号で柴山さんが編集を担当した『家(チベ)の歴史を書く』(朴沙羅/筑摩書房)を紹介しました。その際、ここ最近気になって手に取っていた本のことごとくを柴山さんが編集していると知りまして……。まさに僕のつくりたい本をつくっている編集者である柴山さんに、ぜひ一度お会いしたいと思っていました。

柴山:大ヒットマンガを手がけてきた佐渡島さんが、人文書畑の僕にそんなふうに感じているなんて不思議な感じです。でも僕も、佐渡島さんの著書を拝読すると、共感する部分がたくさんあるんです。たとえば『観察力の鍛え…

2023/1/17

全文を読む関連記事をもっと見る

観察力の鍛え方 一流のクリエイターは世界をどう見ているのか (SB新書) / 感想・レビュー

ルピナスさん

仕事にクリエイティブな要素を織り込みにくくとも、人生全般を豊かなものにするために、私にできる事のヒントを得た気がする。観察は、脳の中にある認知(意識)を変え、同時に認知(意識)は、観察の仕方に大きな影響を与える。バイアスを取り除き未知のことにどれだけワクワクできるか。私と同世代の佐渡島氏。40代は仕事も子育ても本当に忙しいが、「わかる」「する」で時間や隙間を正解を求め埋め尽くすのではない観察を私も意識してみたいし、クリエイティビテぃの塊の娘とは、逆に、データや型の重要性も一緒に考えてみたいと思った。

2022/07/18

さばずし2487398

ドラゴン桜、宇宙兄弟を編集、プロデュースしてきた作者が観察について考察。人はバイアスをいかに持って接してるかという事だけでなくそれを認識した上で武器にしようというのが面白い。仮説が必要なのは意識してなかったがその時点でバイアスを受け止め認識できるかも。そして大切なのは仮説を幾度も更新させ思考停止にならない事。これらの行為は愛である、は目からウロコである。最後の、個性とは他人との関係性の上で生まれるもの、相手に何か「する」ではなく「いる」事など、たくさん読み直したい箇所があった。後、古典はやはり大事。

2023/03/16

江口 浩平@教育委員会

【ビジネス書】最近佐渡島さんの感情についての本を読了したことから、本棚にあった本書を読み返してみた。佐渡島さんが身の回りの物事に対して「~とはどういうことか」「~なのはなぜなのか」という定義化と問いを立てる営みを日々行っており、そこから仮説を立てているということがよくわかる内容だった。「仮説とは、頭の中のモヤモヤしたものが、やっと言葉になったものだ」「わからない状態に身を置き続けるとは、思考を停止しないということ」など、いくつも今の自分に響く言葉があった。折に触れて再読したい。

2022/10/30

読書ニスタ

観察してるようで、ほとんどの方はしていない 絵画など細部に渡って言語化し見落としがないか確認する あいまいなものをあいまいなまま表現する 感情の輪プルチック8つの基本から派生した強度の違う感情が8✖︎2 混合した感情が8つある 観察、真似るから、新しい創造が生まれる

2024/01/02

羊山羊

仮説を立て、仮説を立てられるくらい対象に興味を持って、その仮説を起点にサイクルを回していくことで創造していくことを提唱する1冊。「欲望を通して、主観的にデータを見ているときに、仮説が生まれる」は覚えておきたいワード。プランニングが下手な自分を変えたくて手に取ったけど、かなーり面白かった。そして最後には、見えないもの=関係性と感情までをも観察する方法を主張する。この辺りも人間関係の構築にちょっとプラスになりそうで良い。総じて得るものが多かった。オススメです。

2023/12/04

感想・レビューをもっと見る