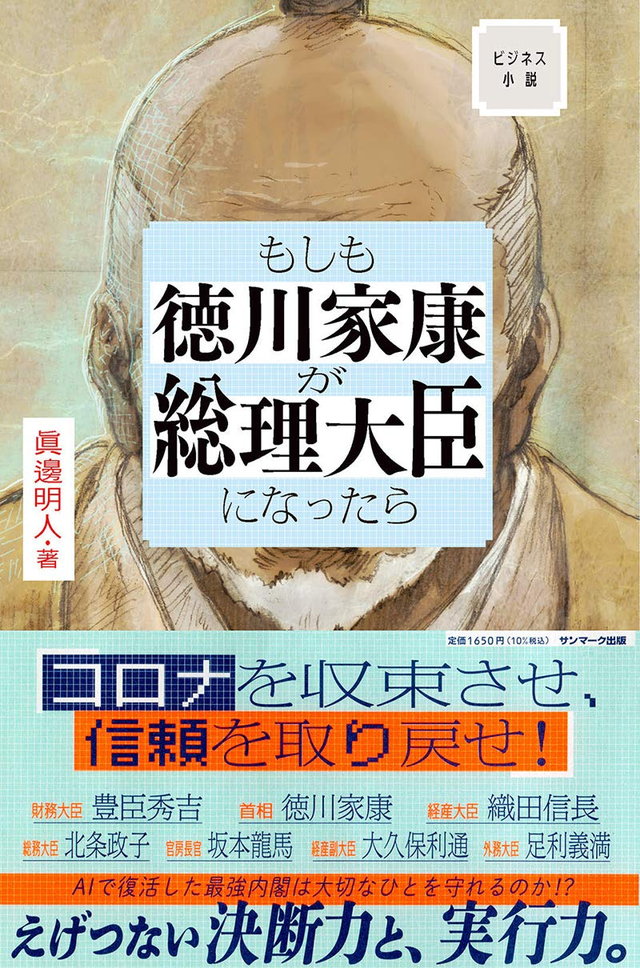

「ろっくだうん??」動揺する報道陣を前に一歩も引かない龍馬。そこに流れるサンバのリズム!?/ビジネス小説 もしも徳川家康が総理大臣になったら⑥

公開日:2021/3/31

2020年。新型コロナの初期対応を誤った日本の首相官邸でクラスターが発生。混乱の極みに陥った日本で、政府はAIで偉人を復活させて最強内閣を作る計画を実行する。徳川家康が総理大臣、坂本龍馬が官房長官になるなど、時代を超えたオールスターで結成された内閣は日本を救えるのか!?

通常、このような重要な施策は数日の猶予があるものだ。即日と言われて準備できるものではない。

ざわつく取材陣を前に、龍馬は涼しげな顔で言葉を続ける。

「何を驚いちゅうが。おんしら、疫病は姿こそ見えんけれど、戦や天災とおんなじじゃ。おんしら、嵐や地震に準備ができんから2日ほど待ってくれと言うがか? 言わんじゃろ。命惜しくばさっさと家にこもるぜよ」

「そ、それはロックダウンということでしょうか……?」

記者のひとりがたまりかねて質問をした。

「ろっくだうん??」

龍馬は首を傾げた。

「許可なく外出をした人を罰するかということです」

報道室長が助け舟を出す。

「おお!そういうことかや」

龍馬は頷いた。

「もちろんじゃ。出る出ないいうがは、命を守るいうことじゃ。そして、この災難に打ち勝ついうことじゃ。そのためには皆がひとつにならんといかん。勝手な行いを許しては勝てるものも勝てんじゃろ」

さらに龍馬は取材陣を一瞥して、

「おんしらも同様じゃ。そもそも人が多すぎるわい。おんしらがこがいに集まっちゅうところを、皆が見ること自体がようないことじゃ。おんしらもこれが終わったらさっさと家へ帰るぜよ」

「帰れと言われましても……我々も仕事ですんで……」

「それがいかんぜよ。おんしひとりの仕事を認めれば、我も、我もと声をあげる」

「しかし、我々が報道しないと、国民に政府の方針が届きません」

「ほいたらそれを済ませたら帰れ」

いつの間にか、龍馬と取材陣の間でやりとりが始まっていた。なんというのか不思議な魅力である。殺気だっていた取材陣がなぜか皆、和やかなムードになっている。皆が坂本龍馬のペースに呑み込まれていく。理沙も、いつしかコンピューターにつくられたものという感覚が薄れ、坂本龍馬という男に魅入られ始めていた。

「ええかいの。わしらはもう死んだ人間じゃき、病なぞ怖くはないが、おんしら生きてる人間にとっては、人斬りのようなもんじゃ。人斬りがうろうろ歩いてる町を出歩こうとは思わんじゃろ。しかもこの人斬りは目に見えん」

「官房長官。それは1ヶ月でなんとかなるものなのでしょうか?」

「そりゃわからん。わからんが、洪庵先生によるち、人斬りの数は減らすことができるとのことじゃ。この人斬りは斬る相手がおらんようになったら、どこかに行ってしまうらしい。数が減れば、こっちのもんじゃ」

龍馬の喩えはうまくはないのだが、なんとなくわかった気になってしまうからおかしなものだ。龍馬は天性の話術をもっていると言われたものだが、現代においてもいかんなくその才能を発揮していた。

「許可を与えるもんの〝りすと〟は、一蔵さぁがつくっちょる。このあと細かく発表するきに、その他にどうしても出かけにゃならんもんは許可証の申請が必要じゃ。それも詳しく〝ほーむぺーじ〟とやらにのせるきにそれを見とうせ。それでええのう。室長」

龍馬は室長に顔を向けた。

「はい。その通りでございます」

室長は深々と頭を下げた。

「官房長官。その申請はどれくらいで許可がおりるのでしょうか?」

「はぁ?おんしらはそうやってすぐに特例をつくりたがるの。出てはいかんちゅうがが基本じゃ。命に関わること、食いもんを調達するがは別儀じゃ。その他のことはがまんしてもらうきに」

「買い出しはオーケーということでしょうか?」

「それも細かく決めちょる。もう、各自治体に指示しちょるから、それらはそこから発表じゃ」

「しかし、1ヶ月といえども、休業ということになれば、死活問題になる人もいるのでは」

「そこじゃ」

龍馬は大きく手を打った。

「勝手に出歩いた者を罰するちゅうことは、それなりの手を打たねばいかんきに」

ここで突然、照明が落ちた。

爆音で陽気なサンバ調の曲が流れた。

「なになに?」

理沙は突然のできごとに驚いて思わず席から立ち上がった。

次の瞬間。

明かりが戻った。

理沙の目に飛び込んできたのは、ド派手な金色の羽織袴を身に纏った小柄な老人であった。薄い髪の毛を強引にちょんまげにしている。いわゆる月代〈18〉は剃っていて明らかに江戸時代より前の人物だとわかった。

浅黒いネズミのようなしわくちゃな顔に薄いちょび髭。醜男の部類であるのに、おそろしいまでに明るく颯爽としている。龍馬とはまた違ったオーラ、カリスマ性が全身から放たれている。

「財務大臣の豊臣秀吉公じゃき」

取材陣がどっとどよめいた。

坂本龍馬は、後世に写真が残っているが、秀吉はもちろんのこと写真はない。肖像画が数枚残されているだけだ。まさに今回のAIの実力が発揮される再現といえよう。もちろん元データは肖像画なので、その面影は残っているが、目の前にいるのは〝絵〟ではなく〝人間〟だ。

「わしが財務大臣の豊臣秀吉じゃ!」

秀吉が高らかに宣言した。龍馬も声が大きいが、それをさらに上回る大声。

取材陣から無数のフラッシュが焚かれる。

一度おさまりかけた取材陣の興奮は瞬く間に再び沸点に達した。

「わははははは!! 悪い気はせんのう。龍馬!! これが写真というものか?」

「まぶしいきに……わしゃあんまり好きませぬ」

「わはははっははははっは!! わしは一向に気にならんぞ。もっと撮るがよいぞ!! 苦しゅうない。わはははははははは!!!」

豊臣秀吉と坂本龍馬が並んで写真を撮られている。

とんでもないことが起こっていた。

もう、目の前のふたりがコンピューターにつくられたものかどうかなど、どうでもよくなってきた。

「なんか……わたし……頭がおかしくなりそう……」

理沙はこめかみをおさえて首を振った。

「……おれもだ……」

理沙の呟きに関根が応える。

たぶんこの場にいる全員が同じ気持ちであったであろう。龍馬とのやりとりだけでも異常事態なのに、そこに豊臣秀吉までも登場したせいで、人間の想像力のキャパシティを超え、何をどうしていいのか思考が停止してしまったのだ。

しばらく、取材陣は撮影会よろしく秀吉をカメラに収め続けた。

当の秀吉は終始ご機嫌で、ポーズなどをとる有様であったが、

「秀吉公そろそろ時間じゃき……」

と龍馬に促され、

「なんじゃ。おみゃーは急かすのう」

と小さくこぼしてふりかえり、

「疲れた。 床机〈19〉をもて!!」

と報道室長に大声で命令した。天下を取った大英傑の命令である。文字どおり室長は跳び上がって、スタッフに指示するのも忘れて自らが椅子を運んだ。

「はっ!殿下……」

普段は威張り散らして評判の悪かった室長の平身低頭ぶりに、官邸担当の記者たちは笑いを噛み殺していた。

「うむ」

秀吉は椅子に腰をおろす。よくよく考えれば、実体がないのだから、疲れるも何もないのだが、これも思考の習慣のようなものかもしれない。

秀吉は一息つくと、取材陣を見回した。

すると、その表情は先ほどの朗らかな表情から一気に天下人の迫力が溢れ出す。朗らかさが変わらない龍馬と違って、秀吉には戦国武将ならではの凄みがある。

取材陣は思わず、皆、席につき、秀吉の言葉を待つ。まるで戦国時代の家臣のようである。

秀吉は、威儀を正すと、一気に大声でまくし立てた。

「良く聞きゃぁ!わが財務省は、民ぜーんぶに一律50万円を支給することに決めた。赤子も異国の者もここに住む者はひとり残らずにじゃ!!」

「50万⁉」

どよめきが起こった。

「それだけあれば1ヶ月ぐらい屋敷から一歩も出んでもなんとかなるじゃろ」

秀吉は言い放った。

「そ、そんな予算……どこから……」

「金の心配はおみゃーどもの仕事ではにゃあ。わしの仕事じゃ」

秀吉はカラカラと笑った。

「金は今より10日間以内にすべて行き渡らせる」

さらにどよめきが大きくなった。どう考えても無理な話である。今までも政府による給付金という例がなかったわけではない。しかし、いずれも支給までには半年近くかかった。資金の手当ても大事だが、何よりも不正受給を防ぐ仕組みづくりとそれを実行する各自治体との連携の手間を考えると、10日間で全国民に給付するなど世迷いごとに思われた。

「いくらなんでもそれは……」

「わしを誰だと思うておる!!!!」

秀吉は、現代人の戸惑った表情を見て愉快そうに大笑いした。手で膝をバンバンと叩く。

「人がなし得ないことをすべてやってきたのがこのわしじゃ。できないことを口にすることなどにゃーわ」

「し、しかし……1億人もの人に……10日間で……」

「この首を賭けてもよいぞ!まぁ、もう死んどるがな。がはははははは!!!!!人ができぬと思うことをやってきたからわしは草履取りから天下人になったのじゃわい」

秀吉はさらに小さな身体をのけぞらせて大笑いした。

たしかに。

豊臣秀吉という男の桁外れのスケールは、歴史が証明している。敵の度肝を抜いた高松城の水攻めや、中国大返し、小田原城攻め、失敗に終わったとはいえ、朝鮮出兵など、現代から考えても到底想像できないようなできごとをいとも簡単に行ってきた男である。秀吉の最大の強みはその構想力と計画性と実行力。現代の政治家などが思いもよらないことをやってのけるであろう。

とはいえだ……。

「時に秀吉公。わしもその話は初めて聞いたんじゃが……」

龍馬が目を輝かせて秀吉に話しかけた。龍馬も無類の企画屋である。秀吉がどんな方法で、この途方もないことをやってのけるのかと気になってしょうがない。

「どがいするがじゃ?」

「は?」

「1億人もの人にどうやって10日間で銭を配るがじゃ?」

「知らん」

「知らん??」

「それはわしの仕事ではにゃー。それをやるのは三成じゃ」

三成とは言わずとしれた、のちに関ヶ原の戦いの主役となる石田三成である。三成は秀吉政権下での最も有能な官僚でもあった。

きょとんとする龍馬に、秀吉はこともなげに言った。

「ええか。龍馬。将たるものの仕事は決めることじゃ。決めたことは何があってもやる。そういう将の下には、それを成し遂げる者が集まるものじゃ。あとは将はその者たちを信じて任せる」

「こりゃ……至言じゃのぅ……」

龍馬は、懐から紙と筆を取り出してしたため始めた。

「さすが太閤さま。いいこと言うね。うちの上司にも聞かせてやりたい……」

理沙は関根に耳打ちした。

「ほんとだな」

関根も頷く。とかく、決めないのが最近の政治家や上司の傾向だ。決めるリスクを避け、秘書や部下からの進言を採択した形をとりたがる。何かあった時、「それは部下の意見でした」と言うためだ。それでは誰も意見を言わないし、重要な決定は時機を逃す。秀吉の言うように、自らリスクをとって決断し、部下に任せる。それゆえ、才能ある者が集まってくる。これこそまさにリーダーとしてのありかたであった。

理沙は秀吉が天下を取った理由が少しわかるような気がした。

「それでじゃ」

秀吉は、龍馬から視線を外し、取材陣の方に改めて向き直った。

「わしが言うことを民たちに必ず伝えよ。その〝かめら〟とやらでしっかりとらえよ」

秀吉は、椅子から立ち上がった。

カメラマンたちが秀吉の前に移動する。秀吉の威圧におされて、皆、粛々と移動し、カメラを構えた。

「わしは言ったことは必ず守る。わしが守る以上、おみゃーらも守らねばならん。もらうもんをもろうて命令を違える者は厳罰じゃ」

秀吉の言葉に力がこもった。思わずぞくっとするほどの迫力であった。

「よいか。1ヶ月の間、屋敷から出てはならぬ」

秀吉はカメラに向かい、念押しのように言った。現代の政治家にはない言葉の重みが、あたりの空気を変える。これが、血で血を洗う戦いを勝ち抜いた者がもつ、統治者としてのおそろしさかもしれない。

誰ひとりとして声をあげる者はいなかった。

「わしの話はここまでじゃ。疲れた。帰る」

秀吉は再び、あたりを一気に明るく照らすような笑顔になった。この大英傑は表情だけでここまで人の心を揺さぶり掴む。理沙は感動と共にそのことに対する一抹の不安をおぼえた。それは龍馬にはない秀吉に対する感情であった。

「それではこの会はお開きじゃ。皆、さっさと仕事を済ませて帰るがぜよ。ほいで、屋敷から出てはならんぞ。おんしらも一緒じゃ」

秀吉と龍馬は共にその場から立ち去ろうとした。

通常は、ここで質疑応答であるが、ふたりは有無を言わせぬ調子で去ろうとした。理沙はそのふたりの後ろ姿を見て、身体に不思議な衝動が走った。

「あの!!!」

気がつけば、理沙は立ち上がっていた。

「ん?」

龍馬と秀吉が振り返る。

「おまんは……」

「ひとつ聞いてもいいでしょうか!!」

「なんじゃ?」

秀吉が答えた。

「きれいなおなごはわしの好物じゃが、何せ仮の身体での。抱いてやれぬが残念じゃ。それゆえ応えてやれるかどうかはわからんがな。申すだけ申してみよ」

「あの……おふたりから見て……現代の我々を見てどう思われるのでしょうか……」

秀吉は、少し考えて、ほんの少し嗤うと龍馬を見た。そして、軽く顎で龍馬に促した。

「わしがかえ……」

「わしよりおみゃーの方が良さそうじゃ」

秀吉は今度ははっきり声をあげて笑った。

龍馬は困った表情になり少し首を捻って考えていたが、

「ちぃとばかり……都合が良すぎる気がするのぅ」

それだけ言うと、背を向け、秀吉と共に文字どおり消えてしまった。

ふたりの偉人が生身ではないということを、改めて思い出させた瞬間だった。

そして、理沙の脳裏にはこのときの龍馬の言葉が長く残ることとなった。

〈18〉月代 額からちょんまげを結っている部分を剃る髪型のこと。室町時代に、烏帽子や冠をかぶる際に蒸れるため、額の部分を剃り始めた。戦国時代に入り、武士がかぶとをかぶることが多くなると、一気に広まり、江戸時代には町民や農民もこのスタイルを真似る者が増えた。

〈19〉床机 陣中・狩り場・儀式などで用いられた折り畳み式の腰掛け。